三現主義・5ゲン主義とは?現場を見て問題を解決するカイゼンの基本

.png)

ある夏の午後、工場の生産ラインが突然止まりました。管制室にいる若い管理者は、モニターに表示されたエラーコードとデータログをにらみながら頭を抱えています。一方、現場リーダーのベテラン社員は何も言わず現場へ直行し、機械を目で見て手で触れ、不具合の原因を探り始めました。しばらくしてリーダーはライン脇に落ちていたボルト片に気付き、それがセンサーに挟まり誤作動を引き起こしていたことを突き止めます。すぐにボルト片を取り除いてラインを再開すると、生産は無事に復旧しました。モニターの前にいた管理者も駆け付け、この一部始終を目の当たりにして唖然とします。「現場に行けばすぐ解決策が見つかった…!」――この経験から彼は、現場で直接見ることの大切さを思い知ったのです。

このエピソードに象徴されるように、製造業の現場では「現場を見ろ」という教えが古くから受け継がれてきました。トヨタをはじめ多くの企業が重視する三現主義(さんげんしゅぎ)や、そこに2つの要素を加えた5ゲン主義(ごげんしゅぎ)は、まさに「現場に行けば解決策がある」という信念にもとづく問題解決の基本原則です。本稿では、その三現主義・5ゲン主義の考え方と意義を、トヨタやホンダ、クボタといった実在企業の事例を交えながら解説します。現場のカイゼン(改善)活動を支える柱として、なぜこれらの原則が重要視され、どう活かせばよいのかを、一緒に探っていきましょう。

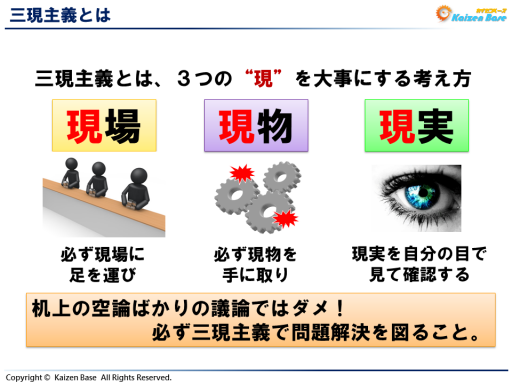

三現主義とは:「現場・現物・現実」を重視する問題解決の原則

三現主義とは、漢字の「現」がつく3つの要素――「現場」「現物」「現実」――を何よりも大切にする考え方です。机上の空論に陥らず、必ず現場に足を運び、必ず現物(実際の製品や部品)を手に取り、そして現実に起きていることを自分の目で見て確認してから問題解決に当たる、という現場主義の原則を指します。製造業の文脈では、具体的に以下のような意味合いになります。

- 現場:実際に作業や生産が行われている場所(工場のラインや作業現場)

- 現物:現場で扱っている実物そのもの(製造中の製品、部品、不良品など)

- 現実:現場で今まさに起きている客観的な事実や状況

三現主義を貫くことで、現場で起きている問題を正確に把握し、的確な対策を講じることができます。報告書やデータだけに頼っていては見落としてしまう現実の変化や些細な異常にも気づけるため、結果として素早い問題の解決、コスト削減、品質向上といった生産性の向上に良い効果をもたらすとされています。自ら現場に赴いて製品や設備の状態を自分の目で確かめれば、「あれ、こんなところに…!」という発見が必ずあるものです。それが問題の真因究明につながり、ひいては再発防止策やプロセス改善の知恵となっていきます。言い換えれば、「答えは現場にある」ということです。

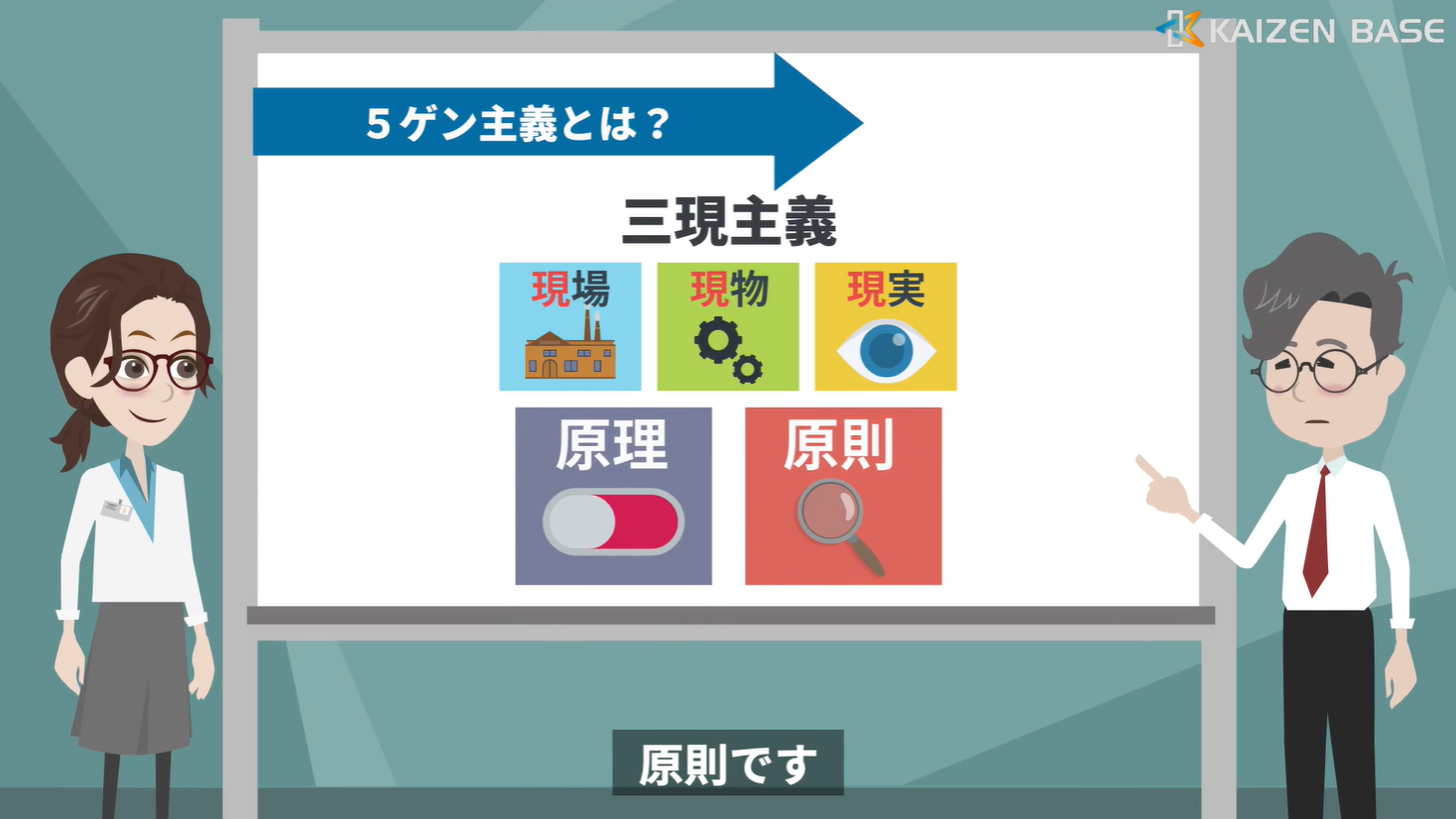

5ゲン主義とは:三現主義+「原理・原則」で意思決定まで踏み込む

5ゲン主義は、上述の三現主義にさらに2つの「ゲン」を追加した考え方です。追加されるのは「原理」と「原則」という要素で、現場で得た事実に基づいて物事の本質(原理)と普遍的なルール(原則)を踏まえた意思決定を行うことを意味します。つまり、「現場」「現物」「現実」+「原理」「原則」で5つの「ゲン」を重視するのが5ゲン主義です。

- 原理:物事を成り立たせている法則やメカニズムのこと(科学的根拠や仕組み)

- 原則:多くのケースに当てはまる基本的な規則や指針のこと(一般化できるルール)

三現主義では「現場で現物を見て現実を知る」ことまでが強調されますが、その先にある「ではどう判断し、どう対策を打つか」までは示されていません。そこで意思決定の拠り所として加えられるのが原理・原則です。現場で集めた事実を鵜呑みにするだけでなく、「なぜそれが起きたのか」という原理を探り、「どうあるべきか」という原則に照らして考えることで、より論理的かつ再現性のある解決策を導こうとするわけです。言い換えれば、三現主義が現場対応の徹底を説くものだとすれば、5ゲン主義はそこに思考の深化を加えた発展形といえます。

例えば、生産ラインで不良品が見つかった場合、三現主義で現場に行き現物を調べ現実を把握すれば、まず不良発生の事実関係はつかめます。そこから更に5ゲン主義の発想で、「不良が発生したメカニズムは何か(原理)?」「防止策を講じる上で守るべき規範は何か(原則)?」と突き詰めて考えることで、場当たり的ではない根本対策につなげることができます。実際、トヨタでは新人に対しても「現地現物」で事実をつかんだ上で原理原則で考える習慣を叩き込むことで、問題解決力を高める教育を行っています。

※なお、「三直三現」という言葉もあります。これは三現主義に「直ちに(すぐに)」の行動力を加えたもので、問題が起きたら直ちに現場へ行き、直ちに現物を調べ、直ちに当面の手を打つことを指します。スピードが要求される現場対応では、この“三直”の心構えも重要です。

大手メーカーに見る三現主義・5ゲン主義の実践事例

現場主義ともいえる三現主義・5ゲン主義は、日本のものづくり企業で長年にわたり受け継がれてきました。その精神は現在でも脈々と生きており、トヨタやホンダなどの自動車メーカーだけでなく、電機メーカーや農機メーカーまで、業種の垣根を超えて実践されています。ここでは、企業における事例を見てみましょう。

トヨタ:創業時から息づく「現地現物」のカルチャー

「現場を見よ、現物に聞け」はトヨタの社風を象徴する言葉です。トヨタ自動車では、創業者の豊田佐吉氏の時代からこの現地現物主義が貫かれており、その思想は豊田喜一郎氏、そして現代表の豊田章男氏へと受け継がれています。肩書きよりも実際に現場で現物を見て知っている人のほうが強い――そんな文化が社内に根づいているのです。実際、トヨタでは問題解決や改善の場面で役職に関係なく「まず現場へ行こう」と声がかかります。報告書より現物、会議室より現場という価値観が共有されているのです。

そして特筆すべきは、この現地現物の思想が製造現場だけにとどまらないことです。トヨタでは生産部門以外でも、販売、サービス、商品企画、マーケティングといった部門に至るまで「自分の目で見る」文化が浸透しています。例えばマーケティング担当者が実際の販売店に足を運んで顧客の声を直接聞いたり、経営トップ自らショールームやサービス拠点を訪れて現状を確認したりと、現場主義は全社的なカルチャーになっています。デジタル技術の活用にも積極的なトヨタですが、いくらデータ分析が進んでも「最後は現場」という信念は事業の中核に据えられているのです。

ホンダ:哲学書に刻まれた三現主義と徹底現場主義の経営

本田技研工業(ホンダ)もまた、三現主義を明確に掲げている企業です。ホンダには社是とも言える『ホンダフィロソフィー』という哲学書があり、このフィロソフィーには5つの基本となる運営方針が示されています。その一つ「不断の研究と努力を忘れないこと」の解説部分で、研究や問題解決の重要な考え方として三現主義が挙げられており、「直接的な経験が問題解決の知恵を生む」と記されています。つまり、机上の分析だけでなく自ら現場で体験することがイノベーションや課題解決の原動力になる、という教えです。ホンダではこのフィロソフィーを新入社員研修から幹部教育まであらゆる場面で共有し、現場で学ぶ姿勢を社員に浸透させています。

ホンダの現場主義を象徴するエピソードとして、2022年4月のリモートワーク終了の決断が挙げられます。コロナ禍を経てテレワークが定着しつつあった中、ホンダは「三現主義にもとづき原則出社に戻す」方針を打ち出しました。この決断には賛否両論ありましたが、「やはり現場で顔を合わせなければ本質的な問題解決や新たな発想は生まれない」という経営判断の表れと言えるでしょう。ホンダはまさに経営レベルでも三現主義を貫き、徹底した現場主義で組織運営を行っているのです。

クボタ:「5ゲン道場」で現場力を鍛えグローバルに展開

農業機械や産業機械で知られるクボタでは、生産現場のムダをなくし効率向上を図るための社員研修プログラムとして「5ゲン道場」と呼ばれる研修拠点を開設し、5ゲン主義にもとづく改善活動を全社で推進しています。具体的には、組立ラインの現場から研修をスタートし、鋳物製造などにも広がり、さらには海外の工場にも展開されていきました。現在では国内外問わず各拠点で5ゲン改善活動が行われており、全社的な取り組みへと発展しています。海外の現地にも研修拠点を設け、グローバル規模で人材教育を進めている点も注目すべきところです。

クボタの事例が示すように、5ゲン主義は単なるスローガンではなく体系立った教育プログラムとして現場力強化に活用できるものです。現場で起きている問題を自ら見つけ、原理原則で考えて改善策を講じる――この一連のスキルを社員一人ひとりが鍛えることで、組織全体の問題解決能力が底上げされます。クボタはそれを「道場」という形で仕組み化し、継続的な改善文化の醸成につなげているのです。

ヒューリスティックが三現主義・5ゲン主義を阻害する

三現主義・5ゲン主義には、「ヒューリスティック」という落とし穴があります。ヒューリスティックとは、物事をざっくりと直感的につかむ人間の基本特性のことです。普段、人間は「情報を判断して意思決定する」というプロセスを繰り返しています。この時、受ける情報は、沢山の複雑で曖昧なもので溢れています。そのため、完全な情報を全て得られるとは限らないのが現実です。また、判断する際には、限られた記憶や限られた時間で行なわなければいけません。つまり、完全な情報を得るための時間も記憶も限られているのが実際なのです。結果的に、日常生活で意思決定する際には、情報をざっくりとだけ把握し、直感で正しいと思われる判断を繰返しています。

ヒューリスティックな判断は、短時間で問題解決を行う際等には、非常に効果的な力となります。しかし一方で、時として三現主義・5ゲン主義を疎かにしてしまうことに繋がってしまうのです。そのため沢山経験を積んで、少しの情報でも物事を判断することが出来るようになったベテランほど、実は三現主義・5ゲン主義の視点が疎かになりやすいと言われています。このような落とし穴にはまらないよう、常に基本を意識して行動したいものです。

なぜ今も三現主義が必要か:データ時代と現場主義

近年、「IoTでデータも映像も手に入るのだから、何もわざわざ現場に行かなくてもいいのでは?」という声も聞かれます。確かにセンサーやカメラを使えば離れた場所からでも工場の稼働状況を把握できますし、AIが異常を検知して知らせてくれる仕組みも普及してきました。しかし、だからといって三現主義を「時代遅れ」と切り捨ててしまうのは短絡的です。デジタル技術が進んだ現代であっても、人間が現場で得られる洞察や臨機応変な判断力は依然として不可欠だからです。

むしろ現在求められているのは、三現主義を土台にしつつデジタル技術もうまく取り入れたハイブリッド型の現場主義だと言えます。例えば、普段はIoTで工場の見える化を進めつつも、異常が発生したら「やはり最後は自分の目で確認する」という姿勢を貫くことです。こうした考え方は製造業に限らず、医療やサービス業など人が介在するあらゆる現場に通じます。リモート技術が発達した社会だからこそ、現場で直接物事を見るという原点回帰が一層重要になっているのです。三現主義を補完する形でテクノロジーを活用し、現場主義をアップデートしていくことが大切なのです。

「なぜなぜ分析」における三現主義・5ゲン主義の重要性

トヨタ発祥の「なぜを5回繰り返す」と言われる根本原因分析手法(なぜなぜ分析)をご存知でしょうか。現象に対して「なぜ?」を繰り返し問うことで真因に辿り着く問題解決法ですが、これを有効に機能させるためにも三現主義・5ゲン主義の徹底が欠かせません。なぜなぜ分析では、まず思い込みで原因を決めつけないことが重要ですが、そのためには事実にもとづく冷静な観察が不可欠です。

そのため、トヨタでは「三現主義、5ゲン主義で行動せよ」という教えがなぜなぜ分析の基本に据えられています。具体的には、「必ず現場に足を運び、必ず現物を手に取り、現実を自分の目で見て確認する(三現主義)こと」「その上で安易に要因・原因を決めつけず、得られた事実を原理・原則にも照らして考える(5ゲン主義)こと」が強調されます。こうして5ゲン主義で物事を捉える力を養いながら分析を進めることで、より効果的になぜなぜ分析を行えるのです。現場で見た事実に基づいて「なぜ」を掘り下げていけば、議論が的外れな方向へ暴走するのを防げますし、自分たちの固定観念を打破するきっかけにもなります。

例えば、不良品の発生原因を追究する際にも、現場を見ずに頭の中だけで「多分○○が悪いのだろう」と仮説を立てていては真因に辿り着けません。実際に現物を調べ、事実を積み重ね、それでもまだ「なぜ起きた?」を問い続けることで、初めて根っこの原因が見えてくるのです。そのプロセスで現場主義を貫けば、「そもそも作業手順書のこの部分がおかしいのでは?」といった本質的な問題に気づけるかもしれません。逆に現場・現物を無視して机上分析だけで5回「なぜ」を繰り返しても、原因が的外れでは意味がないわけです。ゆえに、なぜなぜ分析こそ三現主義・5ゲン主義の真価が発揮される場とも言えるでしょう。現場で得たリアルな情報と、原理原則にもとづく論理的思考の両輪で、真の原因究明と再発防止策の策定へと導くのです。

おわりに:カイゼンの柱としての現場主義を日々の実践に

三現主義・5ゲン主義は、単なるスローガンではなく現場で働く人々の行動指針であり、カイゼン思考を支える太い柱です。トヨタ創業者の豊田喜一郎氏が「現場で考え、研究せよ」と説いたように、現場主義は企業の成長に必要な原理原則だと言われます。事実、今回事例として紹介した企業はいずれも、この現場主義を根幹に据えることで問題解決力と現場からのイノベーション創出力を高めてきました。現場を知る者が強い――時代が移り変わっても、この普遍の真理は色褪せません。

では、私たち現場担当者は日々の業務で具体的にどう三現主義・5ゲン主義を活かせば良いのでしょうか。答えはシンプルです。何か起きたら、まず自分の足で現場に行ってみること。そしてモノ(現物)を直に見て、触れてみること。五感を総動員して現実をありのまま受け止めたら、今度は焦らずに「なぜだろう?」と問いかけ、得られた事実をもとに原理原則で筋道立てて考える習慣をつけることです。こうした姿勢を日頃から持っていれば、小さな異変にも敏感になり、問題の芽を早期に摘み取れるようになります。現場の仲間たちとも実物を前に議論することで認識が揃い、チーム全体の改善力も向上するでしょう。

カイゼンの現場では、失敗も貴重な財産です。しかしその失敗から学ぶためには、やはり現場で現実を直視しなければなりません。三現主義・5ゲン主義は、現場で働く私たちが失敗に真正面から向き合い、そこから知恵を絞って次の成功へ繋げるための指南役なのです。現場には常に課題と解決策の両方が存在します。皆さんもぜひ日々の業務で「現場・現物・現実、そして原理・原則」を意識し、目の前の現場からカイゼンの種を見つけ出してみてください。きっと、「現場を見れば答えがある」という言葉の意味を実感できるはずです。そしてその積み重ねが、強い現場力と揺るぎない問題解決力を育むのです。

カイゼンについて学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、カイゼンに関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コース「k1-01:アニメで学ぶカイゼン活動」

トヨタ生産方式は、今や生産活動の基本中の基本と言ってよい存在です。本講座では、トヨタ生産方式の2本柱である「ジャストインタイム」や「ニンベンの付いた自働化」をはじめとした、トヨタ生産方式の基礎知識をアニメーションで分かりやすく学習します。

学習コースの詳細

Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”(7:02)

Lesson2:カイゼンは誰のため?(8:13)

Lesson3:カイゼンの2種類のアプローチ(8:53)

Lesson4:三現主義、5ゲン主義とは(7:16)

Lesson5:ものづくりの3要素「QCD」とは(10:00)

Lesson6:PDCAサイクルとは(6:25)

Lesson7:トップダウンとボトムアップ活動(8:14)

Lesson8:カイゼンマインドを育てる4つの“機会”(7:35)

「Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:カイゼンは誰のため?」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

「三現主義、5ゲン主義」に関する教材ダウンロード

無料会員に登録すると教材のダウンロードができます!

ダウンロードした資料につきましては、コンテンツ利用規約に同意の上、ご利用くださいますようお願い致します。例えば、下記の行為は禁止となります(利用規約を一部抜粋)

- 本コンテンツを利用してのコンサルティング業務をする行為

- 利益享受または販売を目的として利用(販売やWEBサイトへの掲載等)をする行為

- 二次的著作物を制作し第三者に配布する行為

- 弊社または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為

| 使用用途 | 社内教育や発表資料作成における作業効率化等 |

|---|---|

| ファイル形式 | PowerPoint |

| 教材ダウンロード | 無料会員に登録すると、ココにダウンロードボタンが表示されます。 |

ログイン/無料会員登録はこちらから

無料会員の方はログインしてください。

新規会員登録のご案内

会員登録特典!

- 閲覧できる動画が2倍に増加

- カイゼン講座で使用している資料の一部がダウンロード可能

- 実務で使えるテンプレートがダウンロード可能

- カイゼン情報や限定情報満載のメルマガが受け取れる

個人向け有料動画サービスに申し込むと、さらに充実!

限定の学習動画が閲覧可能になります!

.png)

関連学習動画

-

k1-01

アニメで学ぶカイゼン活動

無料会員限定

2:カイゼンは誰のため?

受講対象者

生産部門全般(新入社員/一般)- カリキュラム構成

-

- 積極的なカイゼン活動チームにするには

- なぜカイゼン活動を行うのか

- カイゼンは自分のため

- それぞれのカイゼンメリットとは

- まとめ

-

k1-01

アニメで学ぶカイゼン活動

有料サービス限定

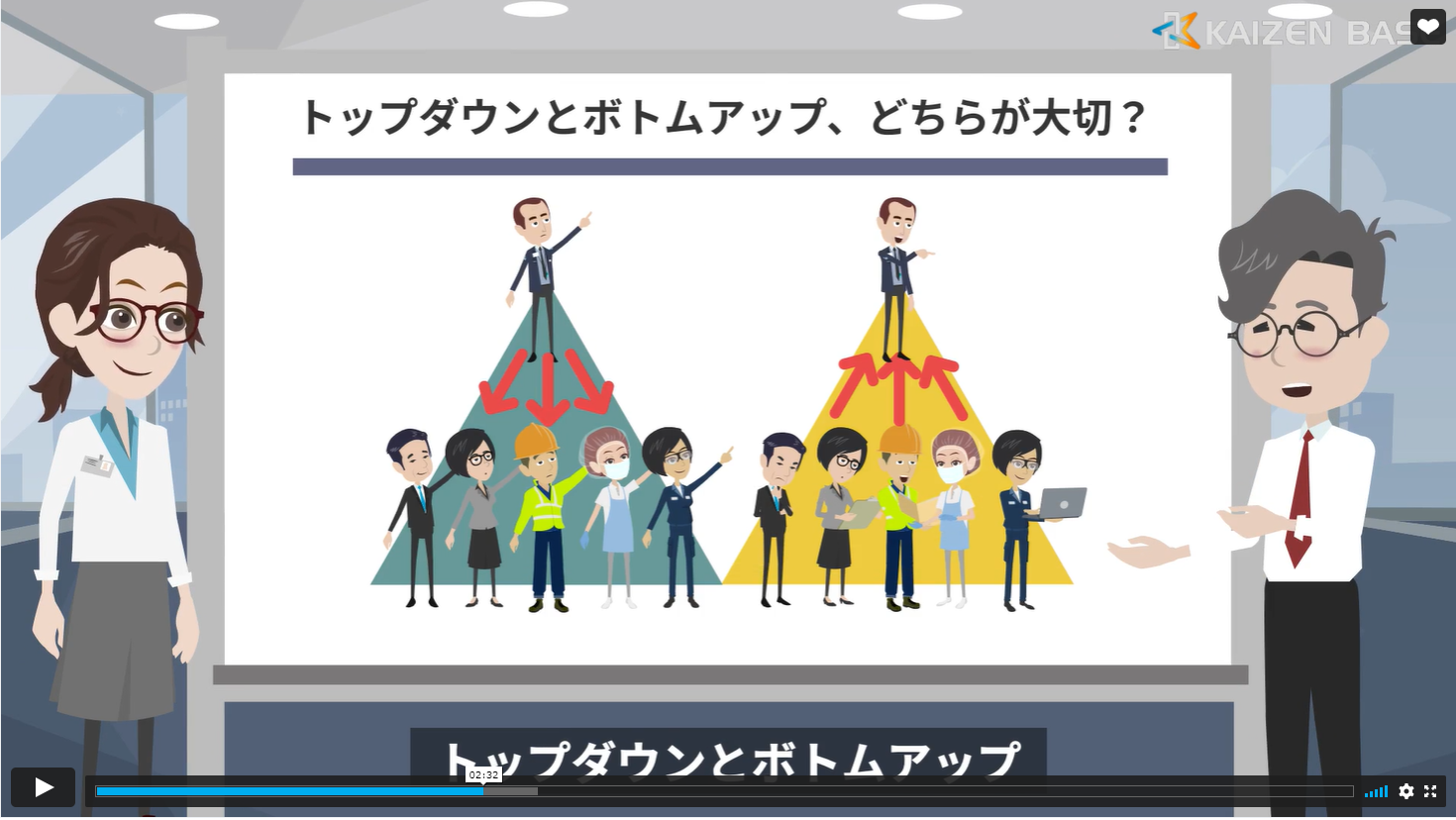

7:トップダウンとボトムアップ活動

受講対象者

生産部門全般(新入社員/一般)- カリキュラム構成

-

- トップダウンとは、ボトムアップとは

- カイゼン活動におけるそれぞれの視点

- 結果を出すカイゼン活動を支える有効な視点とは

- まとめ

-

k1-01

アニメで学ぶカイゼン活動

有料サービス限定

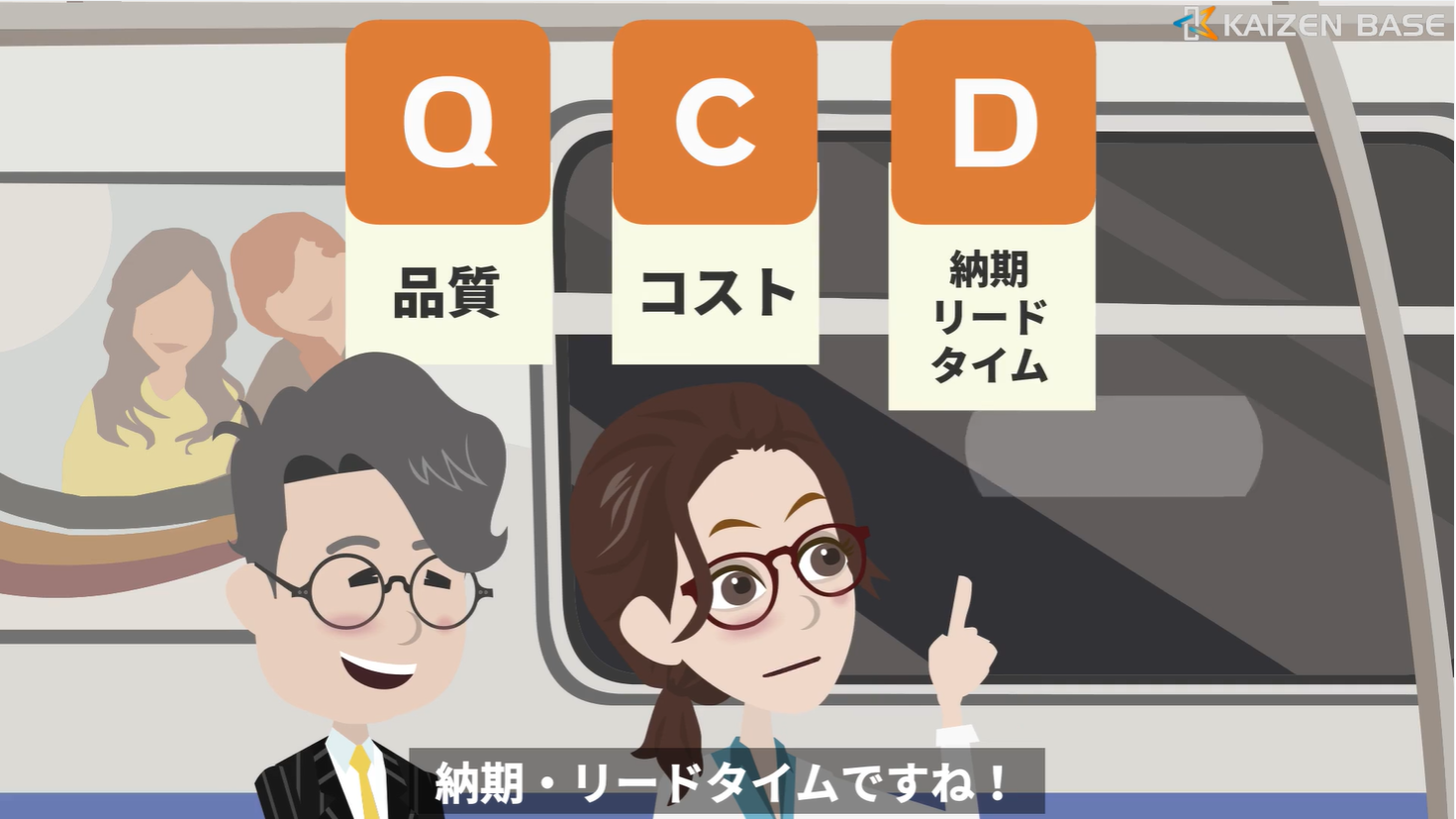

5:ものづくりの3要素「QCD」とは

受講対象者

生産部門全般(新入社員/一般)- カリキュラム構成

-

- ものづくりにおける3つの大事な要素

- QCDとは

- QCDの優先順位

- 安全性の重要性

- まとめ

-

k1-01

アニメで学ぶカイゼン活動

有料サービス限定

4:三現主義、5ゲン主義とは

受講対象者

生産部門全般(新入社員/一般)- カリキュラム構成

-

- 三現主義とは

- 三現主義をいつも忘れずに行動するワケ

- 5現主義とは

- 原理とは、原則とは

- 原理原則で考えて問題解決力を育てる意味

- 三現主義と5現主義の関係

- まとめ

-

k1-01

アニメで学ぶカイゼン活動

公開講座

1:世界中で取り組まれる“カイゼン”

受講対象者

現場部門, 間接部門, 新人, 一般, 主任・班長クラス- カリキュラム構成

-

- カイゼンを英語でどう表現するか

- そもそもカイゼンとは何か

- カイゼンの3つの大切な視点

- 広がるカイゼン

- まとめ

-

k1-01

アニメで学ぶカイゼン活動

有料サービス限定

6:PDCAサイクルとは

受講対象者

生産部門全般(新入社員/一般)- カリキュラム構成

-

- PDCAサイクルとは

- PDCAサイクルのポイント

- よくある失敗事例

- まとめ