工場長には何が求められている?未来を作る工場長の役割【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑤】

.png)

製造業の工場長の役割

今回は、製造業の工場長や工場の管理職に求められている役割についてお話しさせていただきます。

以前、製造業の工場長・工場管理職・経営層の方々を中心にアンケートを実施させていただいた際に、「自分が工場長としての役割を果たせているのか不安がある」「工場マネジメントをする上で、部下にどこまで任せたら良いか悩んでしまう」といった悩みをお寄せいただいたことがあります。目の前の状況にベストを尽くして取り組んでいるものの、今のやり方が他社と比べて良いのか?本当に正しいのか?と不安になる管理職の方々が少なくないのだと思います。

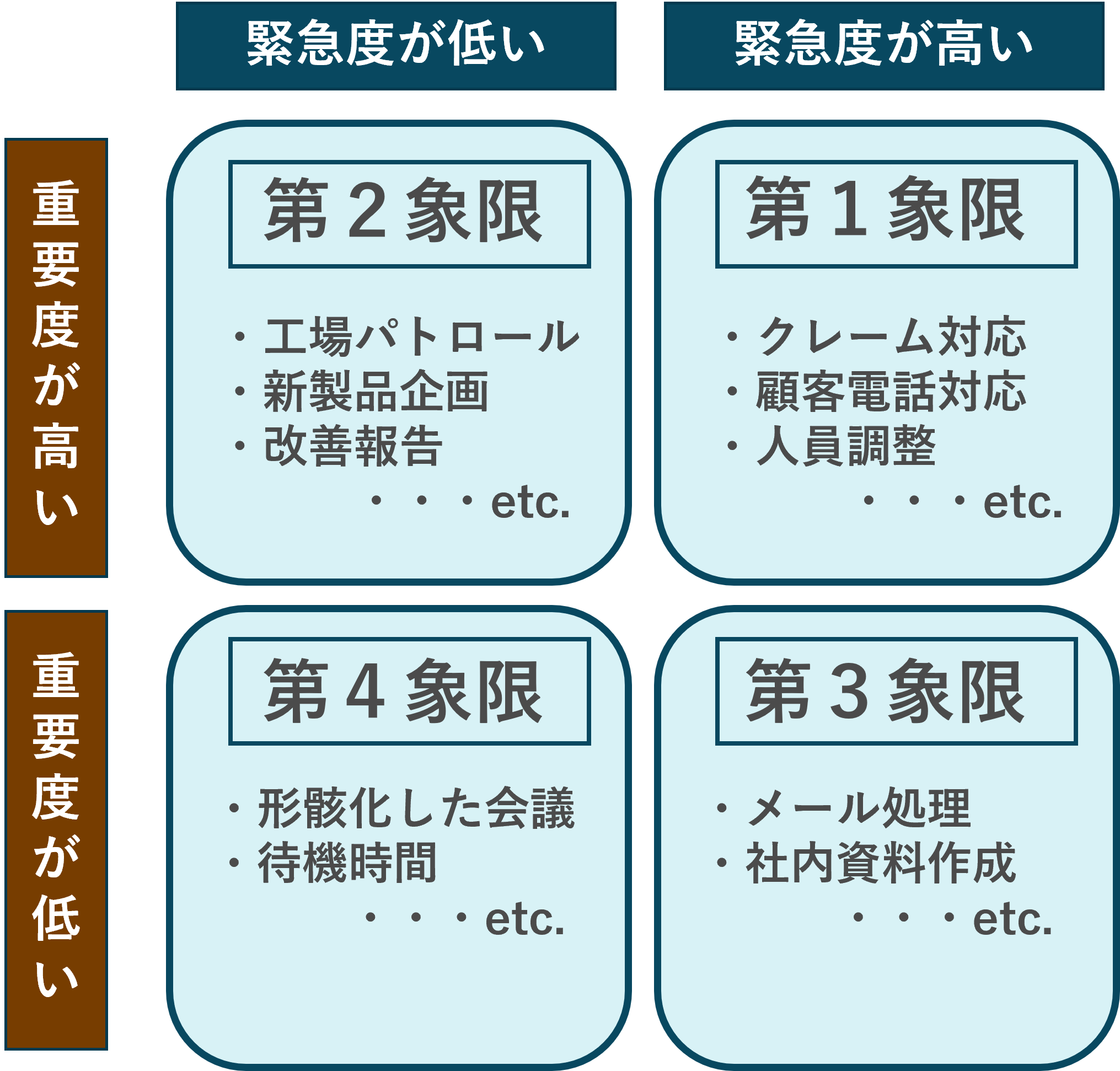

時間管理のマトリックス

さて、皆さんは時間管理のマトリックスという考え方をご存じでしょうか?時間管理のマトリックスとは、複数業務に対応する際の優先順位を明確化するための管理手法です。業務を「緊急度」と「重要度」の視点から4つに分類し、業務の性質を可視化することができます。製造業の業務を図式化してみると、右の図のようになります。

【第1象限:緊急かつ重要なこと】

製造業の現場では、出荷調整や設備トラブル対応、不具合(クレーム)対策確認等が「緊急かつ重要」な第1象限に分類されます。4つの分類のうち優先的に取り組まなければいけない大事な業務です。第1象限の業務を疎かにすることは、企業の損失に直結します。しかし、第一象限の活動ばかりに追われる状況が良いとも言えません。第一象限の活動が増えないよう、仕組みづくりや取り組み方を工夫することが必要になります。

【第2象限:緊急ではないが重要なこと】

「緊急ではないが重要」な第2象限には、工場パトロールや新製品に関するミーティング、研修や勉強会等の人材育成などが当てはまるでしょう。

緊急性が低いため後回しにしてしまいがちですが、将来的に大きな影響を与える可能性がある大切な業務です。第1象限の活動を少なくするための活動とも言えるでしょう。

【第3象限:緊急だが重要ではないこと】

緊急性が高いものの重要ではない第3象限には、メール処理や報告会の資料作成等が該当します。緊急性の高い業務は重要だと考えてしまいがちですが、必ずしもそうではありません。第3象限の業務は利益に直結しない業務であることが多いのです。第3象限の業務を効率化する取り組みはとても重要です。

【第4象限:緊急でも重要でもないこと】

緊急性も重要性も低い第4象限は、生産性が非常に低い無駄な時間と言えます。形骸化しているミーティングや作業の待機時間等が挙げられます。第4象限が自分の1日の業務に含まれている場合には、取り組みを見直さなければいけません。

未来を作る業務とは

上記のようなフレームワークで考えた時、工場長や工場管理職に求められる業務は、どの象限の業務でしょうか?

時間管理のマトリックスでは、第1象限は「現在のための業務」第2象限は「未来のための業務」と言い換えることができます。工場長や工場管理職は、物事の優先順位を正しく判断し、未来のための業務(第2象限)に取り組む時間を多く確保しなければいけません。前述のとおり、人は緊急性の高い物事を重要だと錯覚しがちです。重要ではない業務を見直したり、発生を防ぐ対策を考えたりするのは第2象限の業務になります。そのため、もし今工場長・工場管理職の皆さんが第一象限の緊急対応に忙殺されている状態だとしたら、一刻も早くそこから抜け出す必要があります。まずは現状を正しく理解し、目指すべき姿をしっかりとイメージできるようになることが大切です。

目指すべき姿の明確なイメージを持つ

クレーム対応や出荷調整、電話対応で1日が終わってしまっていませんか?1日を振り返って、時間管理のマトリックスを作成してみてください。工場長・工場管理職の皆さんが第1象限のタスクに追われているとしたら、まずはそれらの業務をどうやって対応すべきかを考えてみましょう。

また、自身の業務を振り返る際、自職場以外の工場のやり方や他社の情報を参考にしてみるのも有効です。どのような取り組みをしているのか情報収集をしてみることで、自職場と比較し気付きを得ることができます。製造業の現場は、閉鎖的な環境になりがちです。一歩外に踏み出したら、当たり前だと思っていたことが当たり前ではなかったことに気づくことも多いと思います。外部の情報を取り入れ、ありたい姿や工夫のポイント等を知ることは職場や働き方を改善する上でとても大切です。

次の記事を読む

製造業のマネジメント人材に求められるスキルとは【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑥】

前の記事を読む

従業員の「やりがい」を育てる!人材教育の仕組みづくり【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~④】

カイゼンについて学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、カイゼンに関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コース「k1-01:アニメで学ぶカイゼン活動」

トヨタ生産方式は、今や生産活動の基本中の基本と言ってよい存在です。本講座では、トヨタ生産方式の2本柱である「ジャストインタイム」や「ニンベンの付いた自働化」をはじめとした、トヨタ生産方式の基礎知識をアニメーションで分かりやすく学習します。

学習コースの詳細

Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”(7:02)

Lesson2:カイゼンは誰のため?(8:13)

Lesson3:カイゼンの2種類のアプローチ(8:53)

Lesson4:三現主義、5ゲン主義とは(7:16)

Lesson5:ものづくりの3要素「QCD」とは(10:00)

Lesson6:PDCAサイクルとは(6:25)

Lesson7:トップダウンとボトムアップ活動(8:14)

Lesson8:カイゼンマインドを育てる4つの“機会”(7:35)

「Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:カイゼンは誰のため?」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

関連コラム

-

理解が深まる社内教材の作り方【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑫】

MORE -

教材制作のポイント「わかりやすい」の正体とは?【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑪】

MORE -

管理職が知っておくべきヒューマンエラーの本質【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑩】

MORE -

職場全体でカイゼン文化を根付かせよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑨】

MORE -

間接部門でも業務改善!属人化から脱却しよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑧】

MORE -

なぜなぜ分析が苦手な人はなぜ多い?なぜなぜ分析の裏に隠れた3つの思考法【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑦】

MORE

.png)