研修を座学で終わらせない!効果を最大化するためのポイント【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~③】

.png)

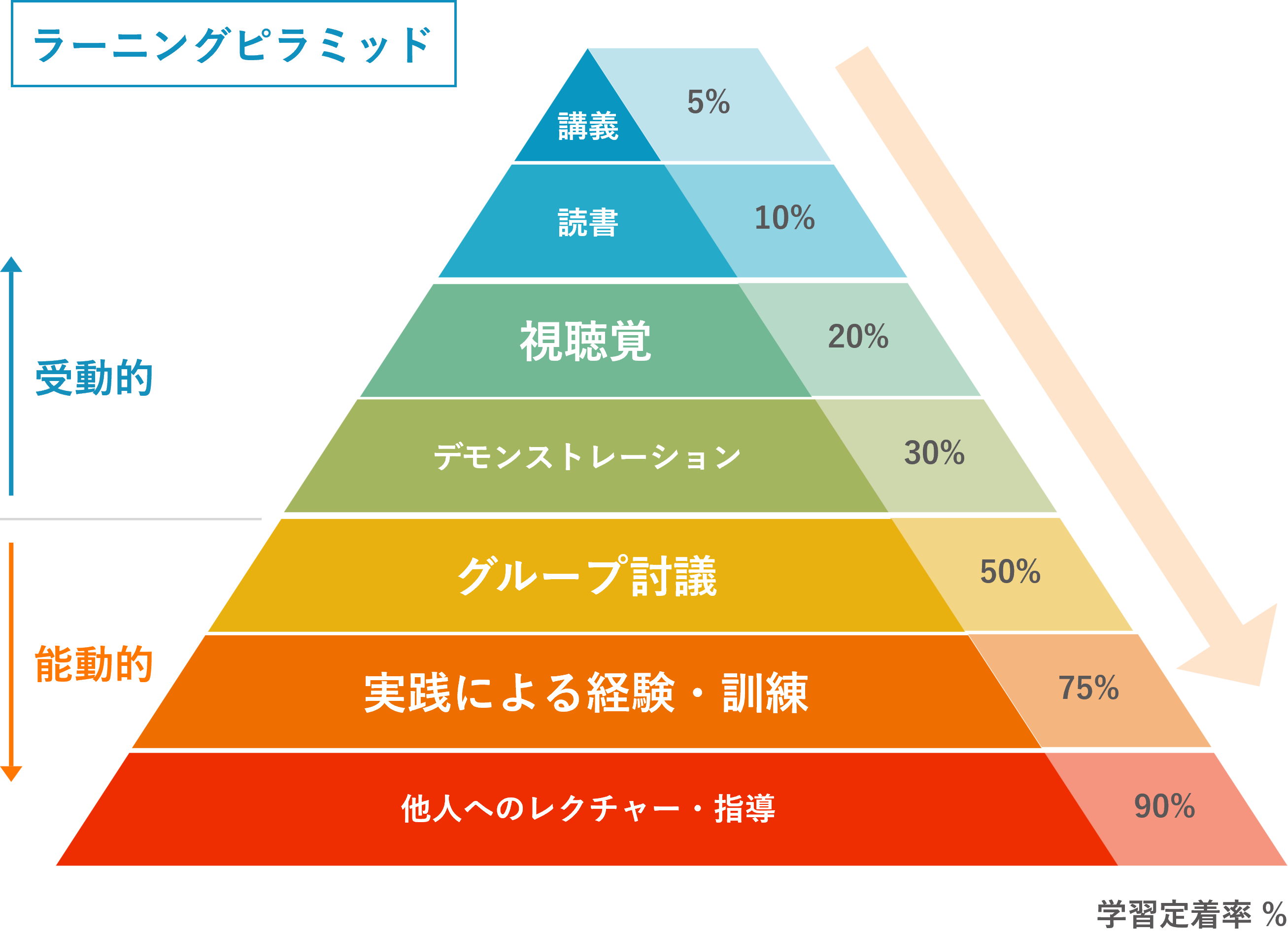

教育方法とその定着度合

前回のコラムでは、人材教育設計のポイントを製造業の「ジャストインタイム」の考え方になぞらえて解説させていただきました。「必要な人に、必要な分野の教育を、必要なタイミングで無理なく実施する」という「教育の範囲」の設定についてのお話です。

今回は「教育の深さ」、つまり、教育方法とその定着度合についてお話させていただきます。社内教育が定着せずお困りの方、研修が座学で終わってしまい実務に活かしきれないとお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

教育の「深さ」について

企業の教育や研修の方法には、様々な手段があります。集合教育や外部セミナー、eラーニングや、テキストによる自主学習等、皆様の職場ではどのような方法を取り入れているでしょうか?教育担当者からしたら、最も効果的な手段で教育や研修を実施したいところだと思います。

下の図は教育の「深さ」の概念をわかりやすく示したものです。ラーニングピラミッドと呼んでいますが、教育手段とその学習定着率を視覚的に表したものになります。

ラーニングピラミッドでは、下の階層ほど能動的な学習方法となり、学習定着率が高くなっています。よく「教えることは一番の学び」と言いますが、ラーニングピラミッドでも他人へのレクチャー・指導が最も学習定着率が高い手段として位置づけられています。反対に、受動的な学習方法である「講義」は、一方的に知識を受け取るタイプの学習方法であり、学習定着率は低くなっています。

<ラーニングピラミッド 解説>

【講義】一方的に知識を受け取るタイプの学習法。

【読書】自分の意志で読む要素が加わり、講義よりも学習定着率は上がる。理解力による差が生まれやすい。

【視聴覚】eラーニングが該当。文字や静止画よりも脳により大きな刺激を与えるため、受動型の中では定着率が高い。

【デモンストレーション】実演し見て学んでもらう方法。分野においてはツールや環境の用意が難しい。

【グループ討議】自分で意見を伝える能動的な関りが必要。他者の意見に触れることもできる。

【実践による経験・訓練】学んだ知識をアウトプットし実践で活用できるスキルを身に付ける。

【他人へのレクチャー・指導】学習定着率は最も高いが、多くの対象者に対し機会の提供が難しい。

企業における“座学だけ”の集合教育は、ラーニングピラミッドでいうと一番上の「講義」に該当します。知識やスキルが定着しづらい学習方法のため、「座学は役に立たない」と言われてしまいがちなのかもしれません。

ここまでお話しすると、学習定着率が低い学習方法は意味がないと不安に思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。ポイントは、受動的な学習方法と能動的な学習方法を組み合わせることです。

理想的な教育の深め方

ラーニングピラミッドの定着率について数字だけを見てしまうと、定着率が高い形態で研修を実施したくなると思います。しかし、受講者の事前の知識量やレベル感によっては、教育内容のギャップが大きくなってしまい内容の理解が追い付かない可能性もあります。理想的な学習方法は、心理的なハードルが低い受動的な学習形態から始め、徐々に能動的な学習方法へと移行し、最終的にはアウトプット型の実践に取り組む段階的な方法です。言葉で説明すると難しく感じてしまうかもしれませんが、少しの工夫でも受動的な学習方法と能動的な学習方法を組み合わせることはできます。

例えば、eラーニングであれば動画視聴(インプット)だけでなく確認テスト(アウトプット)をセットにして実施をしたり、研修であれば受け身で参加する形式だけでなく、ワークショップやグループディスカッションを交えた形式を取り入れたりするのもおすすめです。更に定着を深める場合には、研修の後に実務に即したレポート課題や業務改善に紐づけた課題を設定することも有効です。

インプット、アウトプットなどと言うとイメージしづらいかもしれませんが、受動的な学習と能動的な学習を組み合わせて知識やスキルを習得するという過程は、誰でも経験があるはずです。

例えば、ギターが弾けるようになりたい!と思ったとしましょう。当然、本を読んだり、動画を視聴したりするだけでは、ギターは弾けるようになりません。自分で実践・訓練して初めて弾けるようになります。

講義など座学のインプット型の研修だけで終わってしまっているというのは、「本を読んだり動画を見たりして、ギターが弾けるようになった気がする」という状態に近いかもしれません。実務的な技術の教育だけでなく、思考力や問題解決力を育むための教育でも同様に、インプットした知識をどのように生かすか、を学ぶための訓練が必要なのです。「わかる」と「できる」は実際の現場では大きな違いがあります。「できる」を育てるためには教育方法の工夫が必要なのです。

座学と実務のつながりを理解する

実務で学んだ内容を生かすために必要なのは、自分で音を鳴らしてみて自分のレベルを知り、そこからブラッシュアップをしてくアウトプットの過程です。インプットからアウトプットまで計画的な一連の教育メニューを設計することで、より確実なステップで教育を実施することができるはずです。大切なのは、インプットした知識がどのような形でアウトプットにつながるのか、関連性を実感し理解することです。学んだことが実務の中でつながって初めて、業務の中で生かすことができるのです。

次の記事を読む

従業員の「やりがい」を育てる!人材教育の仕組みづくり【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~④】

前の記事を読む

人材育成のポイント「教育のジャストインタイム」とは?カイゼンベース【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~➁】

カイゼンについて学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、カイゼンに関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コース「k1-01:アニメで学ぶカイゼン活動」

トヨタ生産方式は、今や生産活動の基本中の基本と言ってよい存在です。本講座では、トヨタ生産方式の2本柱である「ジャストインタイム」や「ニンベンの付いた自働化」をはじめとした、トヨタ生産方式の基礎知識をアニメーションで分かりやすく学習します。

学習コースの詳細

Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”(7:02)

Lesson2:カイゼンは誰のため?(8:13)

Lesson3:カイゼンの2種類のアプローチ(8:53)

Lesson4:三現主義、5ゲン主義とは(7:16)

Lesson5:ものづくりの3要素「QCD」とは(10:00)

Lesson6:PDCAサイクルとは(6:25)

Lesson7:トップダウンとボトムアップ活動(8:14)

Lesson8:カイゼンマインドを育てる4つの“機会”(7:35)

「Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:カイゼンは誰のため?」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

関連コラム

-

理解が深まる社内教材の作り方【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑫】

MORE -

教材制作のポイント「わかりやすい」の正体とは?【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑪】

MORE -

管理職が知っておくべきヒューマンエラーの本質【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑩】

MORE -

職場全体でカイゼン文化を根付かせよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑨】

MORE -

間接部門でも業務改善!属人化から脱却しよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑧】

MORE -

なぜなぜ分析が苦手な人はなぜ多い?なぜなぜ分析の裏に隠れた3つの思考法【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑦】

MORE

.png)