理解が深まる社内教材の作り方【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑫】

.png)

わかりやすい教材制作のポイント

今回は前回に引き続き、わかりやすい教材の作成の仕方について解説します。前回のコラムでは、わかりやすさの正体とは、脳内の情報処理時間が短いことであると説明させていただきました。今回は実際に社内で教材を作成する際に気を付けるべきポイントについて解説していきます。

教材制作で重要な2つのステップ

教材制作の際に特に注意深く時間をかけるべきポイントは何だと思いますか?それは、

①教育の対象を明確にすること

②事前に教材の構成を固めること

の2つです。

教材作成の準備段階のように感じるかもしれませんが、この2つの工程が教材全体の完成度に大きく関わると言っても過言ではありません。ひとつずつ解説していきます。

①教育の対象を明確にする

まず、誰に対してどんな状態を目指して教育を行うか明確にしておくことが、効果的な教育を行うために重要になります。教材を作成する際には必ず、「5S」「品質」「コミュニケーション」といった大きなテーマがあるはずです。

このとき、大きなテーマを一度に網羅しようとすると、学習内容が膨大になってしまい、学習効果や満足度も低下してしまいます。必要となる知識は社員の階層によっても異なっているため、最初に誰に何の知識が必要か整理する必要があるのです。

ここで「安全」をテーマに教材を作成する場合を例に考えてみましょう。

新入社員・一般社員の方にはまず、「安全の大切さや労働災害の怖さ」などを知ってもらうのがファーストステップです。中堅層の方には「ヒューマンエラーの基本」や「ルールを守ってもらうにはどうしたらよいか」といったマネジメント的知識が必要になってきます。管理職の方であれば「安全な職場の構築・維持管理方法」などをしっかりと理解したうえで職務に当たる必要があるはずです。

安全以外の分野でも同様です。「今回は一般社員が対象だから、教材に入れる範囲はここまで」と明確に決めてから教材の作成を始めることが大切です。

②事前に教材の構成を固める

対象を明確にしたら、次は、内容の設計図を事前に決めておきます。当たり前のことだと思われるかもしれませんが、実はこのステップを飛ばしてしまう方が多いのです。いきなりスライド制作などに着手してしまうと、大抵の場合、途中で行き詰り、何を伝えたいのかが分からなくなってしまいます。

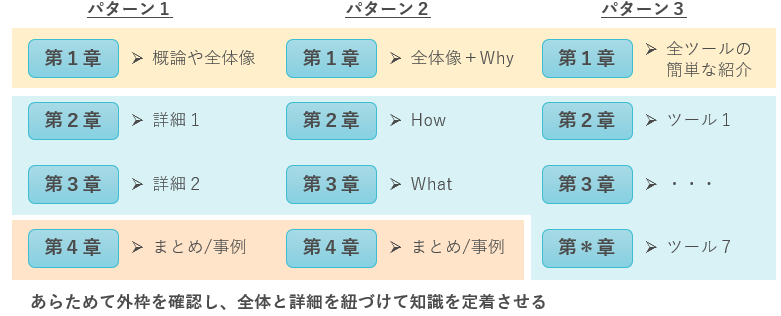

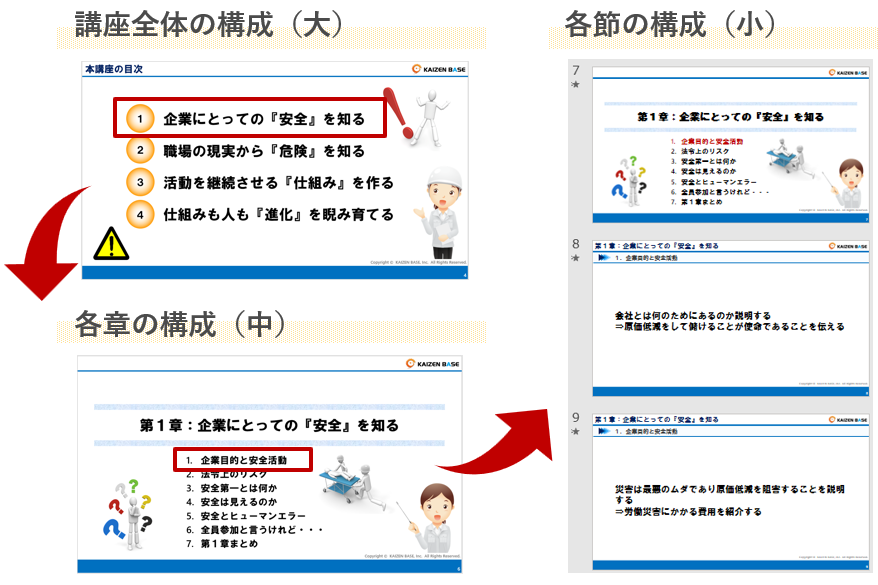

上の図は、構成の参考の3つのパターンです。いずれも、最初に全体像を伝えます。

「この教材ではどんなことを学ぶのか」「何について、何のために学習するのか」「いくつのツールについて解説するのか」といったように、最初に全体像を見せておくことで、受講者に心構えを持ってもらいます。

それから詳細説明に入っていきましょう。最初に与えた外枠に対して、中身を1つずつ埋めていくようなイメージです。

最後に、あらためて外枠を確認し、全体と詳細を紐づけて知識の定着を図ります。意識しないとやってしまいがちなのが、まとめの段階になって新しい情報(本編中には出てこなかったキーワードなど)を入れてしまうことです。まとめで振り返っておきたいほど重要な内容であれば、しっかりと本編中に組み込みましょう。

どのパターンでいくか構成のアウトラインを決めたら、パターンに基づいて、どのように解説を進めていくのか考え、組み立てていきましょう。

教材制作の時間配分

上記2つのポイントを押さえて全体の構成ができたら、いよいよ詳細をつくり込んでいきます。

しっかりと大枠を作りこんでいくと、構成を作るだけでかなり大変な作業だとお分かりいただけたのではないでしょうか。

かける時間の目安としては、構成づくりに7~8割、中身の制作に2~3割です。構成づくりのステップをないがしろにしてしまうと、中身の制作時間はさらに伸びてしまうでしょう。それほどに構成づくりは大切で、構成がしっかりできているほど中身の制作が楽になるのです。

いかがでしたでしょうか?しっかりと全体の構成を考えてから教材を作成することで、中身の制作作業が楽になるのはもちろん、教育全体の設計もしやすくなります。「大から小へ」の構造を崩さないよう意識することでスムーズな理解を促すことができるのです。

おわりに

全12回のコラムの中では、製造業の教育をテーマに、教育の考え方や、教育を内製化するためのアプローチについてお話しさせていただきました。本コラムが皆様の職場のカイゼン人材育成の参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

前の記事を読む

教材制作のポイント「わかりやすい」の正体とは?【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑪】

カイゼンについて学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、カイゼンに関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コース「k1-01:アニメで学ぶカイゼン活動」

トヨタ生産方式は、今や生産活動の基本中の基本と言ってよい存在です。本講座では、トヨタ生産方式の2本柱である「ジャストインタイム」や「ニンベンの付いた自働化」をはじめとした、トヨタ生産方式の基礎知識をアニメーションで分かりやすく学習します。

学習コースの詳細

Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”(7:02)

Lesson2:カイゼンは誰のため?(8:13)

Lesson3:カイゼンの2種類のアプローチ(8:53)

Lesson4:三現主義、5ゲン主義とは(7:16)

Lesson5:ものづくりの3要素「QCD」とは(10:00)

Lesson6:PDCAサイクルとは(6:25)

Lesson7:トップダウンとボトムアップ活動(8:14)

Lesson8:カイゼンマインドを育てる4つの“機会”(7:35)

「Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:カイゼンは誰のため?」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

関連コラム

-

教材制作のポイント「わかりやすい」の正体とは?【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑪】

MORE -

管理職が知っておくべきヒューマンエラーの本質【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑩】

MORE -

職場全体でカイゼン文化を根付かせよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑨】

MORE -

間接部門でも業務改善!属人化から脱却しよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑧】

MORE -

なぜなぜ分析が苦手な人はなぜ多い?なぜなぜ分析の裏に隠れた3つの思考法【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑦】

MORE -

製造業のマネジメント人材に求められるスキルとは【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑥】

MORE

.png)