タイムマネジメントとは?製造業の現場で成果を最大化する方法|基本から手順・コツまで解説

.png)

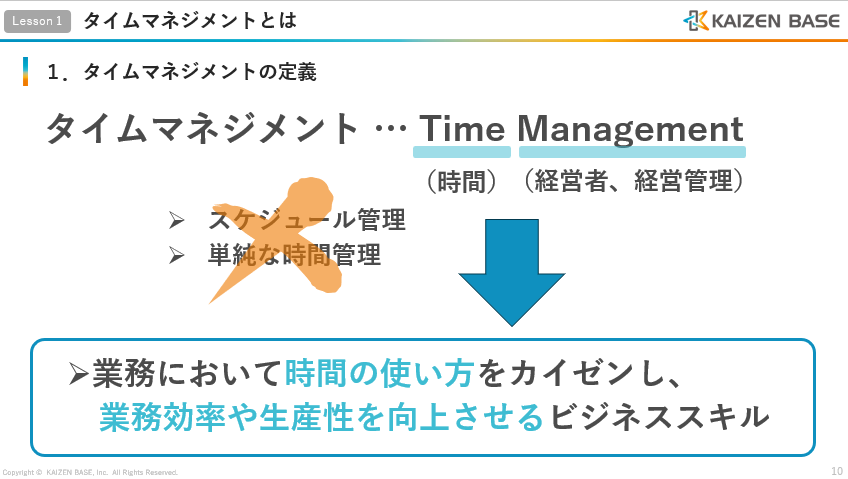

タイムマネジメントとは

タイムマネジメントは「時間の使い方をカイゼンし、業務効率や生産性を向上させるビジネススキル」です。単なスケジュール管理や予定表運用とは目的が異なり、成果に直結する時間の投資配分を意図的に設計することが本質です。

「時間」そのものはすべての人にとって不変です。変えられるのは自分の行動・考え方・慣習であるという意識をもって取り組むのがポイントです。

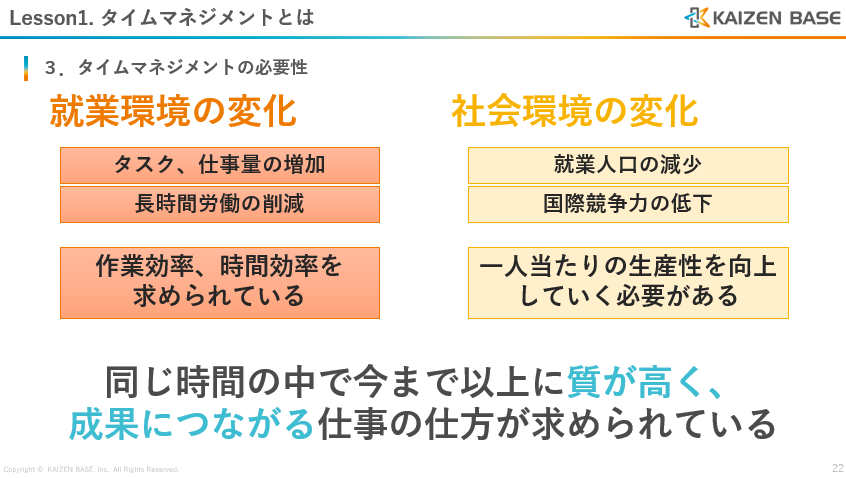

なぜ今、製造業にタイムマネジメントが必要か

業界を問わず変化が激しい時代ですが、製造業の現場では特に下記のような変化が顕著に表れています。

- 社会環境・就業環境の変化により、短時間で高品質な成果が求められている。

- 人手不足・採用難、原価高騰、海外展開・高度化への対応など、一人当たりの生産性向上が不可欠になっている。

このような背景から、一般社員に求められるスキルとしてタイムマネジメントの重要度が上昇しています。

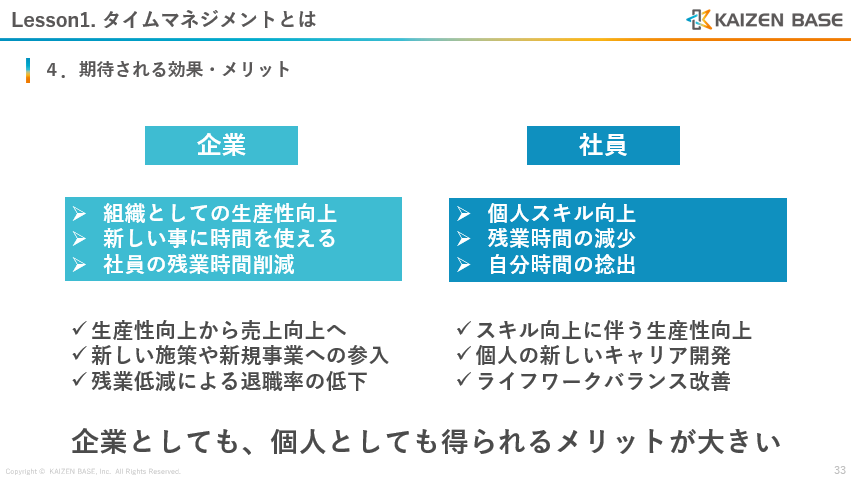

タイムマネジメントに期待できる効果

タイムマネジメントの導入による会社・個人へのメリットは大きく、デメリットは基本的にありません。

- 会社:生産性・品質・売上向上、新規施策への投資余力創出、残業低減による離職率低下。

- 個人:スキル向上、やりがい向上、ワークライフバランス改善。

実務での進め方

現場でタイムマネジメントを実施する際の手順について解説します。

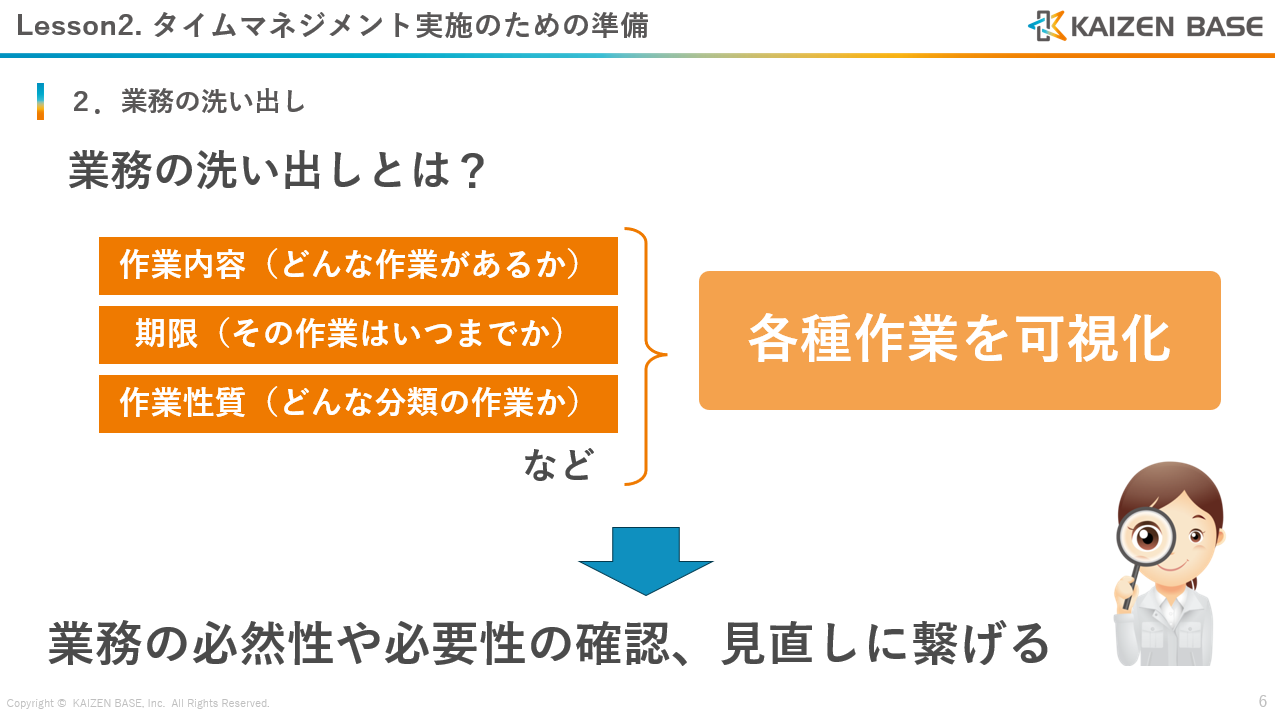

1. 業務の洗い出し

まず、タスク名/期限/担当/分類(例:社外対応・社内事務・思考系)を可能な範囲で具体化します。各種作業を可視化することで、業務の必然性や必要性を考え、見直しに繋げることができます。その際にToDoリストを活用することで、業務の見える化、タスクの抜け漏れや忘れを防ぐことができます。

業務は細分化できるほど、後工程(工数見積り・優先順位・スケジュール)の精度が上がります。

例文(ToDoの粒度)

- NG:「見積もり対応」

- OK:「A社5型番の見積り:図面確認→過去原価参照→数量別試算→上長レビュー→提出」(期限:11/25、分類:社外対応/思考)

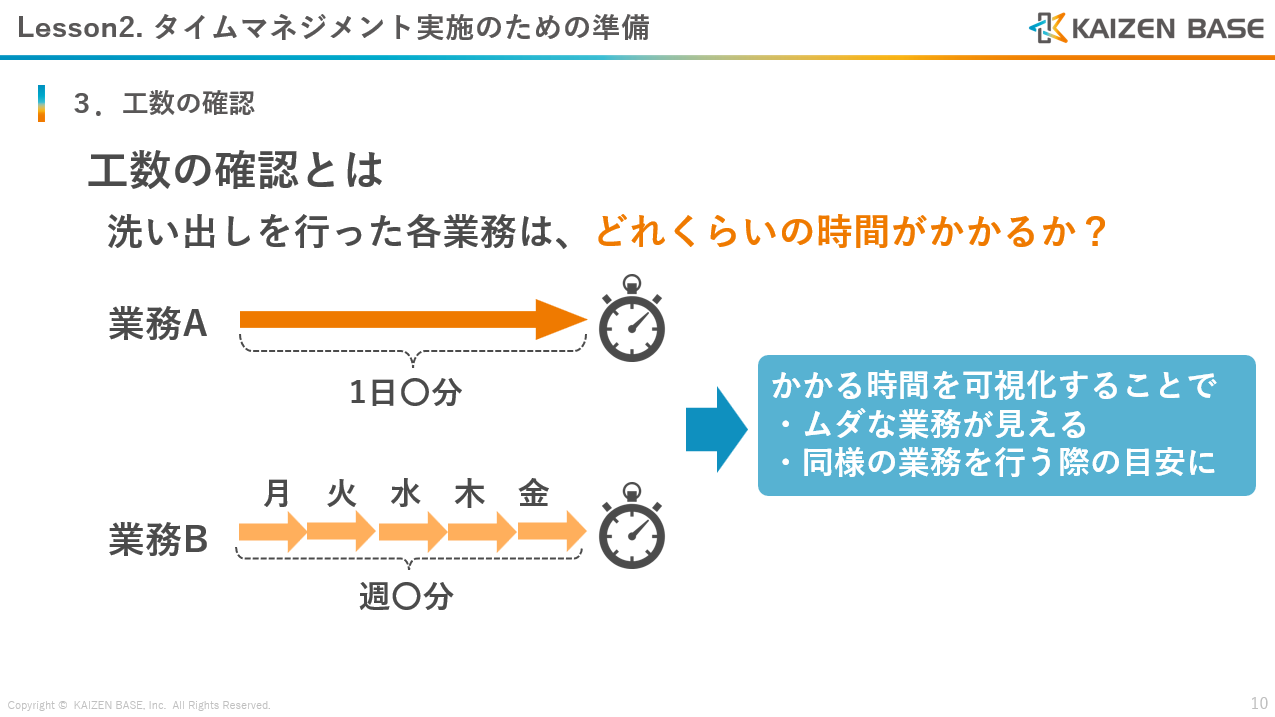

2. 工数の見積もり

次に、工数の見積もりです。仕事の総量が把握できなければ、タイムマネジメントはできません。仕事の総量とは、洗い出した業務 × 各工数の時間で算出できます。

そこで、洗い出しを行ったそれぞれの業務に対し、実際にどれくらいの時間がかかるのかを確認していきます。業務の性質を考えながら日・週などでかかる時間をまとめましょう。具体的な時間は過去実績・類似業務・単純計算で概算します。

なお、初めての業務は余裕を持って設定するのがポイントです。

例文(概算のやり方)

- 「名刺1000件登録」:過去の平均 1枚40秒 → 1000枚≒11時間強 → 2日工数見込、品質チェック+0.5日。

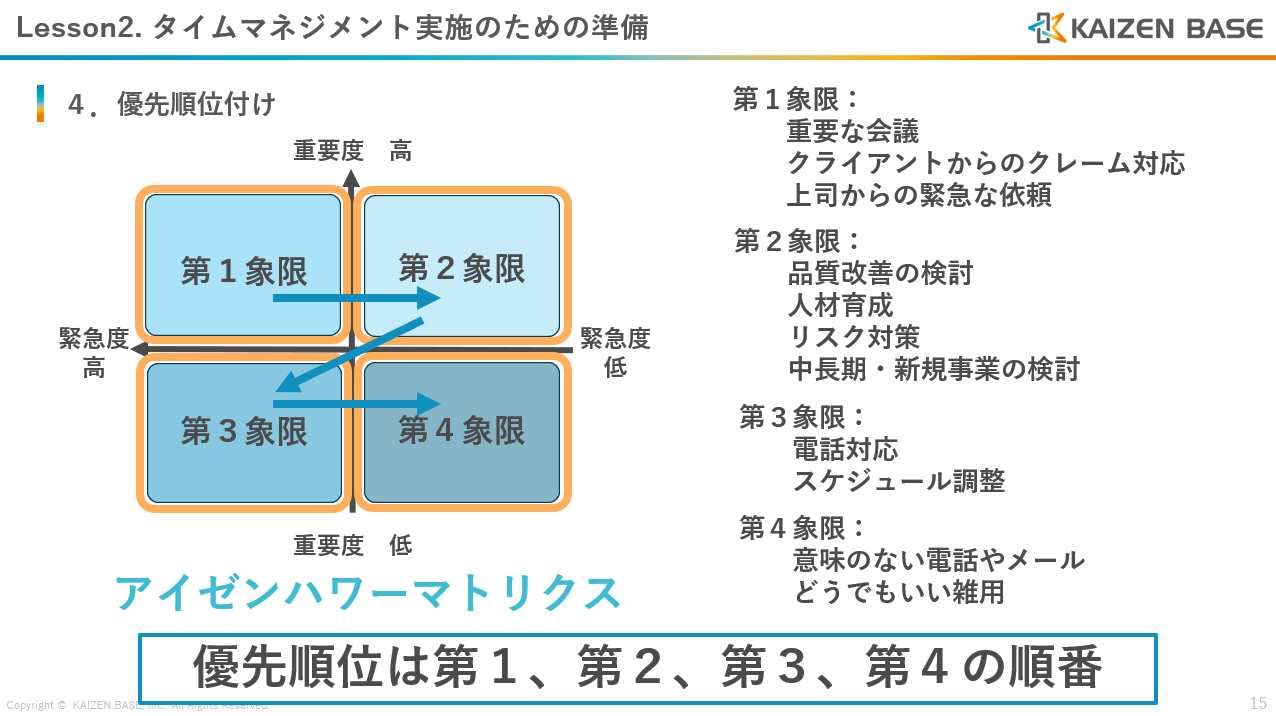

3. 優先順位付け

限られた時間のなかでは、常に優先順位を考えることが重要です。優先順位付けは、タイムマネジメントの流れで最も重要な項目といえます。

アイゼンハワーの原理(アイゼンハワーマトリクス)を活用し、第1象限(重要×緊急)から着手するのがおすすめです。第3象限(非重要×緊急)は急ぎの業務となるため、「仕事をしている」と勘違いをしてしまうケースが多いですが、圧縮・削減が基本方針です。第3象限よりも第2象限(重要×非緊急)に時間を投資できる体制をつくることがポイントです。

例文(優先度の言語化)

- 品質改善テーマX(第2象限):緊急性はないが今後のビジネスに大きな影響を与えるため、毎週水曜9-11時に時間をブロック。

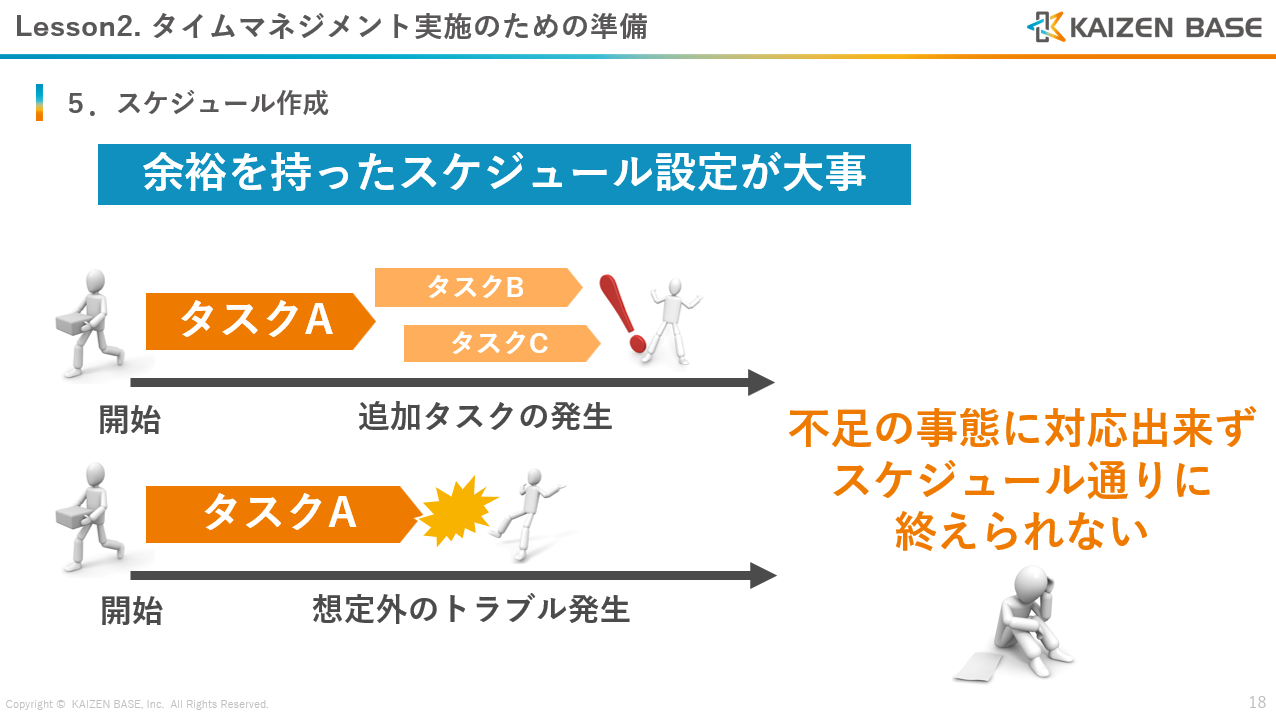

4. スケジュール作成

最後に、第一象限にあるタスクから「何を」「いつまでに」「ゴールとなる状態は何か」を決めます。品質に偏りすぎて納期が延びてしまうことも、納期を意識しすぎて品質が落ちることも好ましくありません。何を優先すべきかをタスクのゴールに合わせて考えながらスケジュールを設定することが大切です。

中長期案件は短い区切りでチェックポイントを設定するのが重要です。例えば1カ月かかるタスクは、1週間ごとに区切ってゴールを設定していくのが良いでしょう。追加作業や想定外のトラブルなど突発対応に備え、日・週スケジュールに余白を持たせましょう。

実行フェーズのコツ

スケジュール作成まで手順通り進めたら、あとは実行あるのみです。スケジュール通りに進めるこのフェーズで壁に当たる方も多いため、2つのポイントを解説します。

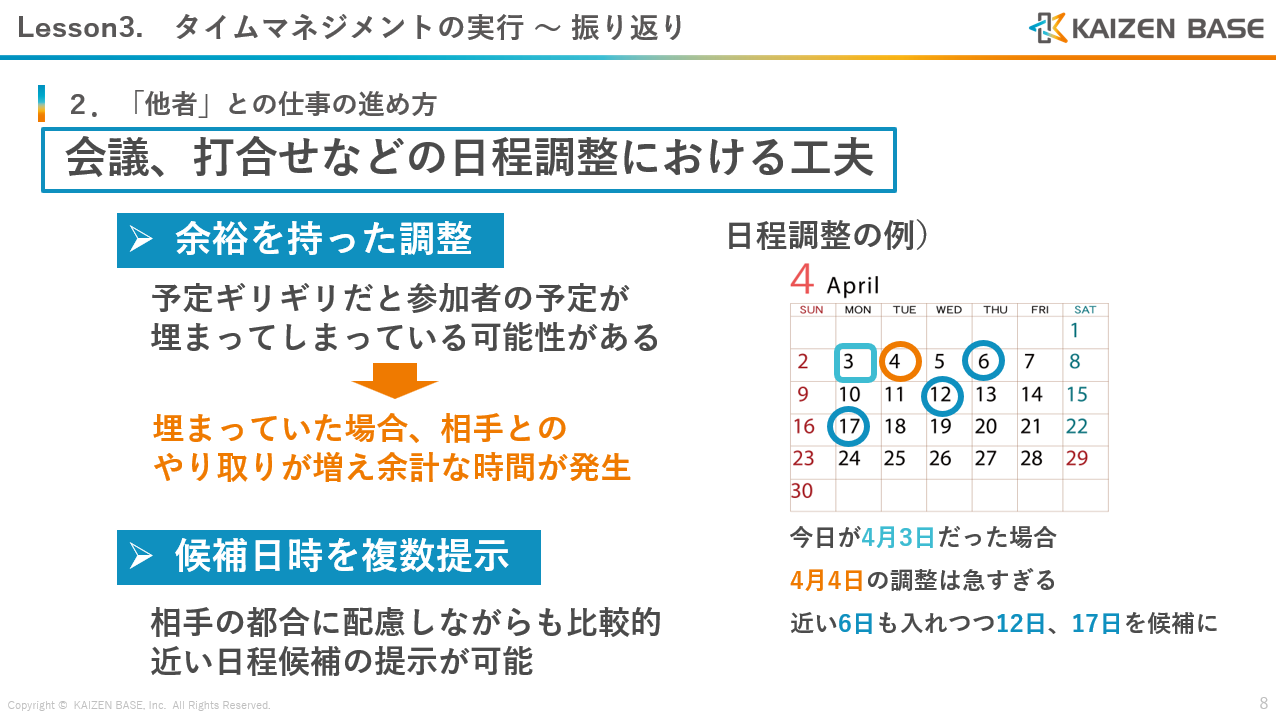

1. 他者との進め方

自分で出来ない業務、または自身にとって優先順位の低い業務を誰かに任せることは効果的な手段の一つです。一人で何でもこなそうとすると、かえって本来やるべき業務への時間が取れなくなってしまうことがあります。

他者に任せる/割り振る/専門性を借りることで解決時間が短縮し、経験も蓄積するため、積極的に巻き込むことは大切です。依頼することについて引け目を感じてしまう場合、すべてをお願いするのではなく、一部をお願いするなど相手にとって負担が少ない方法も検討できます。

会議日程は複数候補+適切な間隔で提示するのが調整作業に時間を浪費しないコツです。直近すぎる候補は避けましょう。

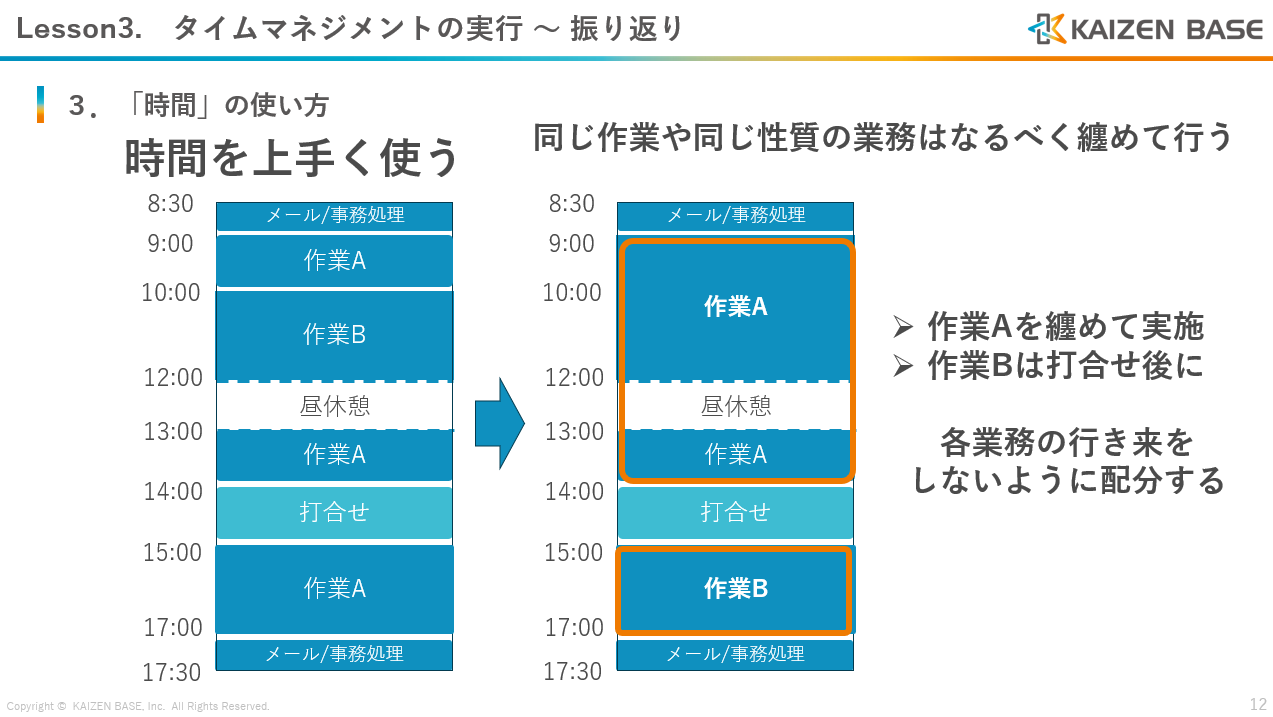

2. 時間の使い方

「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」というパーキンソンの法則があります。人は利用可能な時間や資源があると、あるだけ使ってしまいます。つまり、余裕がありすぎると業務効率は落ち、生産性が下がってしまうため、むやみに納期を延ばすことは必ずしも良いことではありません。

各タスクに優先度と制限時間を設け、時間をブロックのように区切る「タイムボクシング」を活用するのが効果的です。同じ性質の作業をまとめ、業務や頭の切替コストを下げることで作業効率が高まります。また、思考系の業務を脳が活性化している午前中に予定するなども有効です。マルチタスクを回避し、適切に休憩をとることで集中力を維持します。

よくある落とし穴と対策

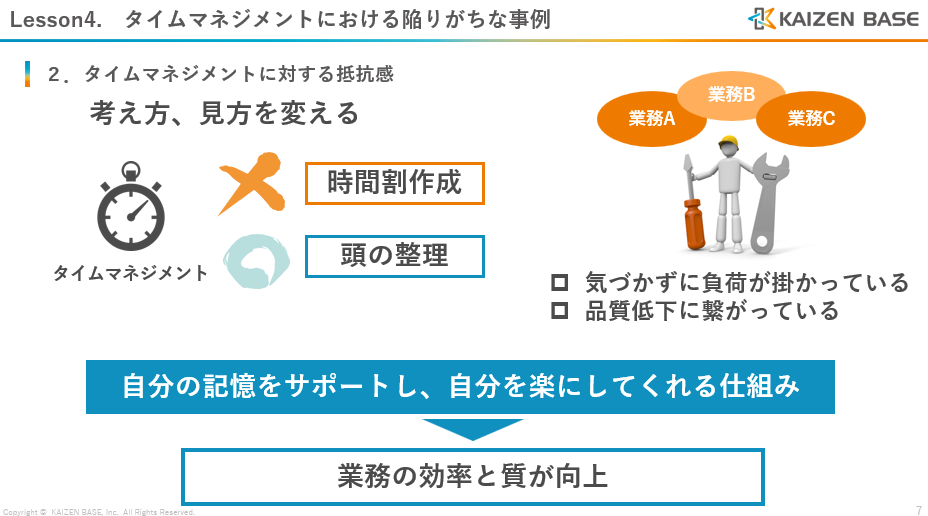

1. タイムマネジメントに対する抵抗感

「細かいスケジュールを立ててもどうせ計画通りに進まない」、「スケジュールに縛られることで、かえって融通が利かなくなってしまう」、「今まで通りで問題ないので自分のペースを乱さないでほしい」などといった理由で、タイムマネジメントに良くない印象を持っている方は少なくありません。タイムマネジメントを「時間割」のようにとらえてしまうと、計画に縛られる抵抗感を感じてしまいます。

対策

タイムマネジメントを「時間割の作成と実行」ではなく、「頭を整理すること」と柔軟にとらえると印象が変わるかもしれません。日々たくさんの仕事をこなす中で、ミスや品質低下を防ぐための、記憶と作業を助ける仕組みとして捉えるのが有効です。

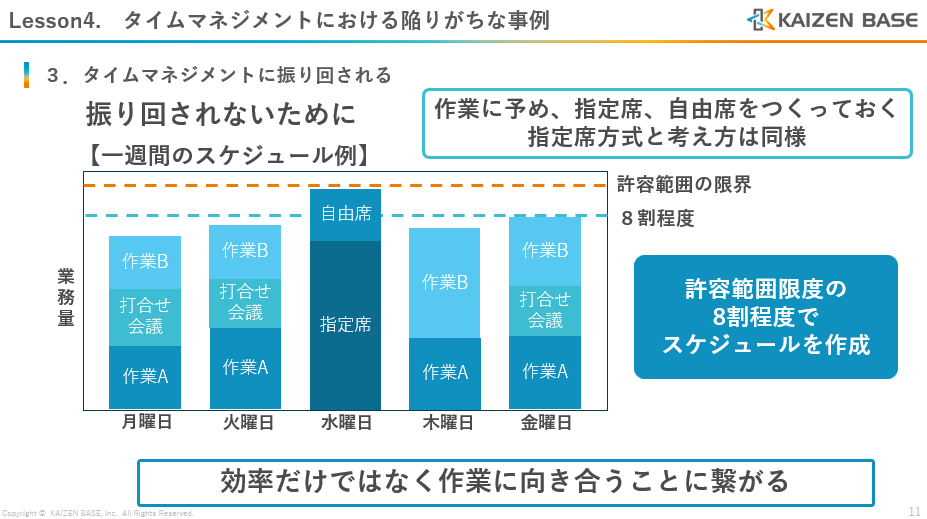

2. タイムマネジメントそのものに振り回される

いつのまにかタイムマネジメントをきっちり行うことが目的になってしまい、かえって業務効率や質の低下に繋がってしまうケースです。これでは、タイムマネジメントは上手く機能しません。

対策

綿密なスケジュールを立てるだけではなく、一定の余裕をもたせることが有効です。許容量の出来れば8割程度、多くても9割までに抑え、残りを余白として残しておきましょう。余裕が生まれれば、効率だけを求めた「作業をこなす」という状態から「作業に向き合う」ことができ、質の向上に繋がります。

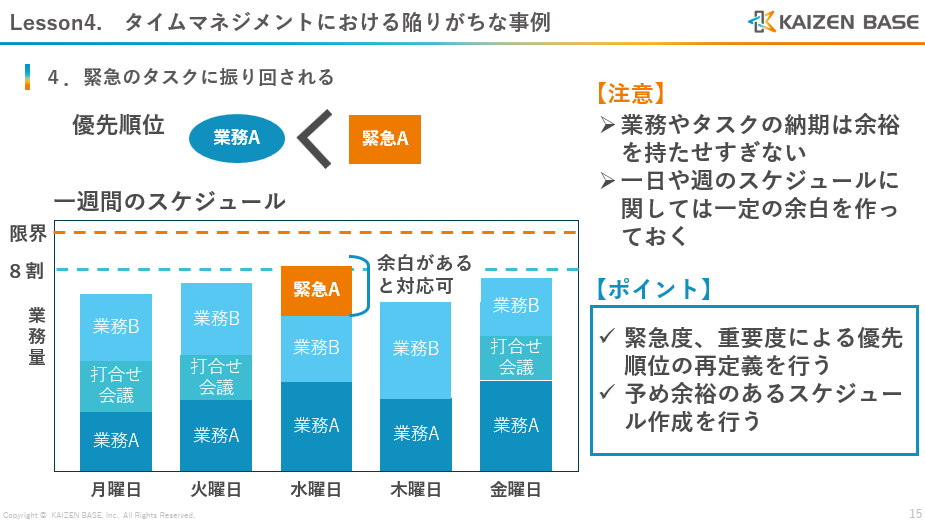

3. 緊急のタスクに振り回される

想定外の変更やトラブルの発生で計画通りに進まなくなるケースです。

対策

一度冷静になって、想定外のタスクの重要度と緊急度を判断し、優先順位をつけることが重要です。「緊急だから」と言われたタスクも、実は緊急度はそこまで高くないという場合もあります。言葉だけに踊らされずよく話を聞いてみましょう。

そのうえで、優先順位が高い場合にはスケジュールに組み込み対応していきます。このとき、事前に立てていた計画に適度な余裕があれば、上手く吸収することが出来るはずです。

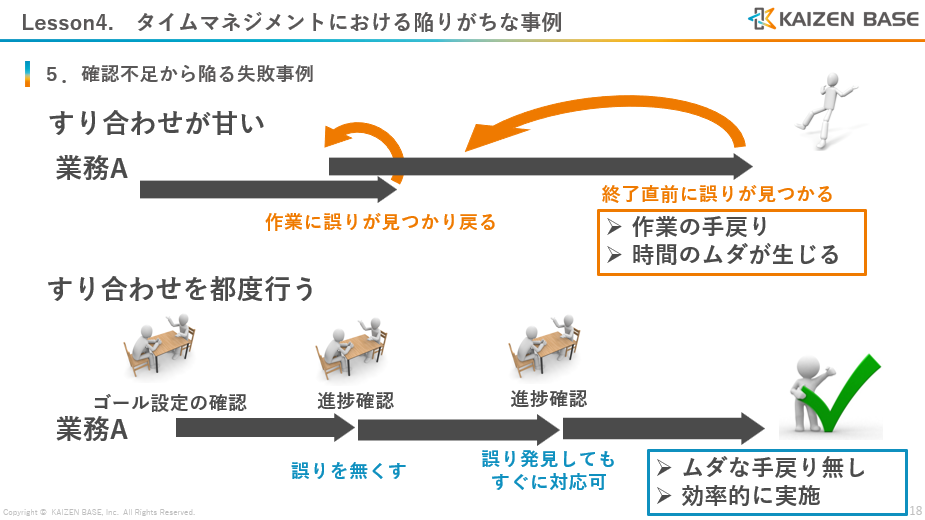

4. 確認不足による失敗

業務のゴールや期限などがしっかりとすり合わせ出来ていないまま見切り発車してしまうことで、大きな手戻りやロスが発生しタイムマネジメントの意味が失われてしまうケースです。

対策

開始前・途中経過でのすり合わせが効果を発揮します。開始前の事前すり合わせではゴールが間違っていないかを、途中経過ではゴールに向かって進捗出来ているかについて、上長や作業依頼者と確認、すり合わせを行います。誤りに気付いた場合は、その場ですぐに修正が可能になります。

また工数の見積もりが甘く、スケジュールに影響を与えることも少なくありません。初めて取り組む業務は特に、余裕をもった見積もりを行いましょう。

よくある課題(Q&A)

Q1. 忙しすぎて始められません。

A. 「10分の洗い出し」から始めることができます。最初はタスク名だけでもOKです。翌日は洗い出したタスクのうち「5件だけ工数見積り」をしてみましょう。小さく初めて小さく回すのが定着のコツです。

Q2. 日々の突発的な作業で計画が崩れます。

A. 突発的な作業を根本的に無くすことは難しいかと思います。日・週ごとに20%程度の余白を標準で設ける仕組みにしてはいかがでしょうか。また、突発的な作業の重要度・緊急度を判定し優先順位を決める、会議設定の効率化などで少しでも時間を確保していくことが重要です。

Q3. 計画通りに進めるのが目的化してしまいます。

A. タイムマネジメントの目的である「成果」と「ムダ時間の削減」について再度考える場を設けましょう。また振り返りを行い、軌道修正する運用に切り替えるのが有効です。

まとめ

タイムマネジメントは、成果に直結する時間投資の設計です。人手不足や高度化への対応などが必須の製造業において、重要なテーマといえます。手順や落とし穴を事前に押さえて、まずは小さく始めてみてください。

タイムマネジメントについて学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、タイムマネジメントに関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コースの概要「bs-05:アニメで学ぶタイムマネジメント」

限られた時間の中で、いかに効率良く、高い生産性を発揮するか、目まぐるしく変化する現代において、タイムマネジメントは欠かせないスキルです。

本コースでは、実務の効率向上に向けてタイムマネジメントの基本を学習します。

学習コースの詳細

Lesson1:タイムマネジメントとは(8分)

Lesson2:タイムマネジメントの必要性(8分)

Lesson3:期待される効果とメリット(8分)

Lesson4:タイムマネジメントの手順(9分)

Lesson5:実行のポイント~他者との関わり方~(9分)

Lesson6:実行のポイント~時間の使い方~(9分)

Lesson7:振り返りのポイント(8分)

Lesson8:失敗事例から学ぶ(10分)

「Lesson1:タイムマネジメントとは」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:タイムマネジメントの必要性」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)