見える化とは?|定義から注意点、5つの心得まで、事例を通して解説

.png)

「業務や進捗の見える化をどう進めればよいか分からない…」、「見える化したのに効果がない…」

「見える化」は感覚的に使ってしまいやすい言葉ですが、目的を達成できるかどうかは使い方に大きく左右されます。本記事では、現場での事例を通して見える化の目的や注意点、上手く進めるコツなどを解説します。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

見える化の定義

見える化とは、見えていないものや、もしかしたらうまくいっていないことなどを、きちんと目に入ってくる状態にすることです。「どこかへ見に行かないと分からない」ではなく、「自然と目に入ってくる状態にしておく」ことがポイントです。

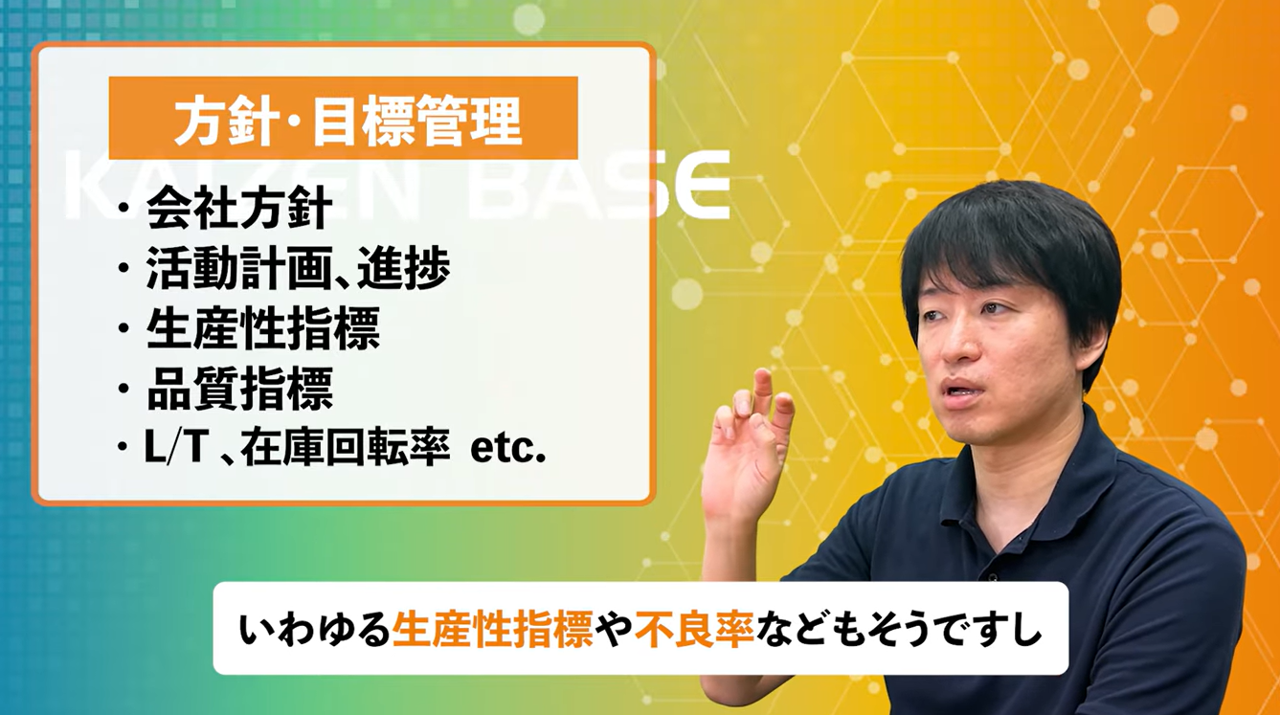

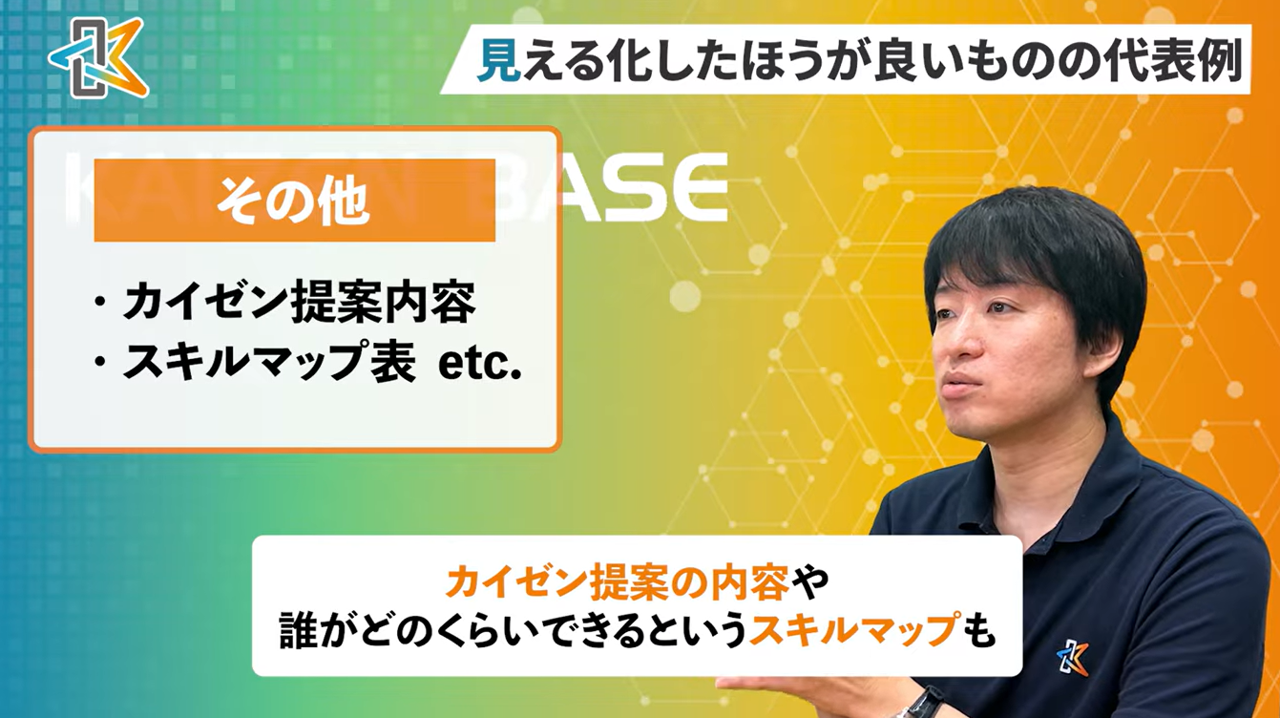

見える化したほうが良いもの

「あのファイルを見れば分かるけど…」だと誰も見ないので、目に入る場所に掲示したり、普段使う業務ツールの入り口に置いておく、ということが必要なのです。

上手くいっていないことを含めて社内の情報をオープンにすることも、見える化の一つと言えます。

見える化の注意点

何を見せるべきかをしっかりと考える必要があるということです。

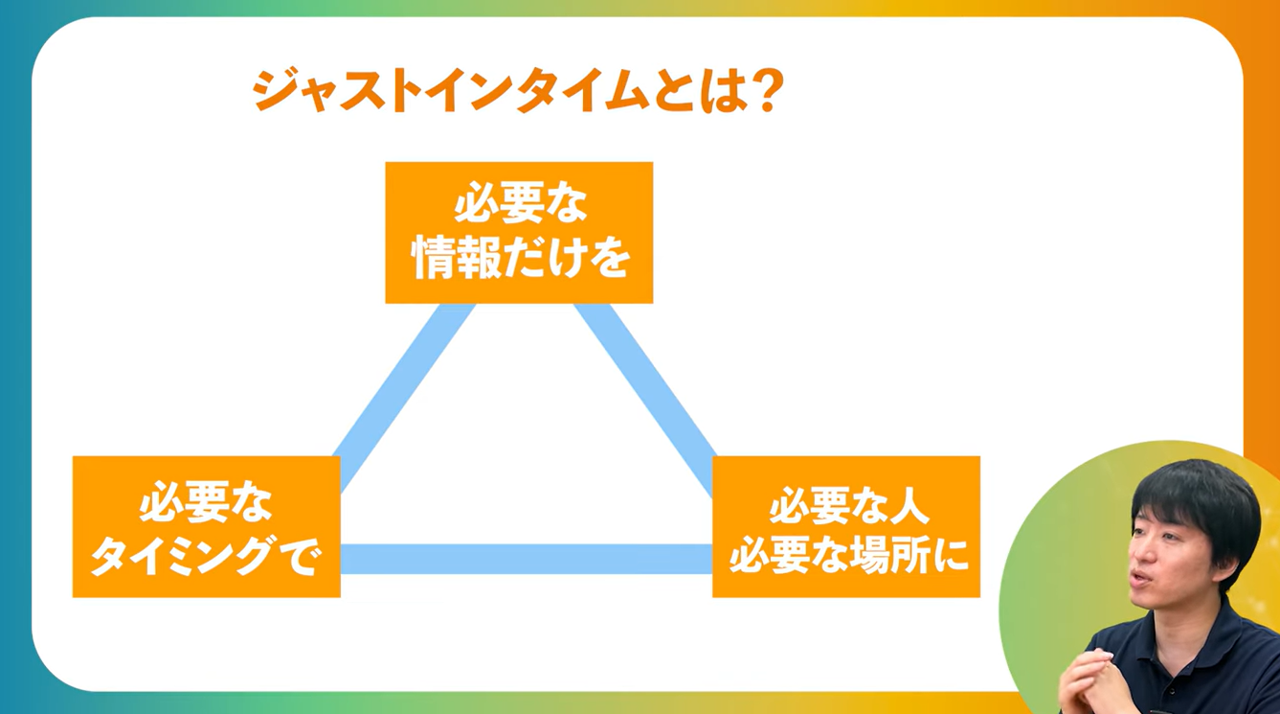

情報のジャストインタイム

必要な情報だけを、必要な人・場所に、必要なタイミングで届けるという考え方が重要です。

見える化の事例

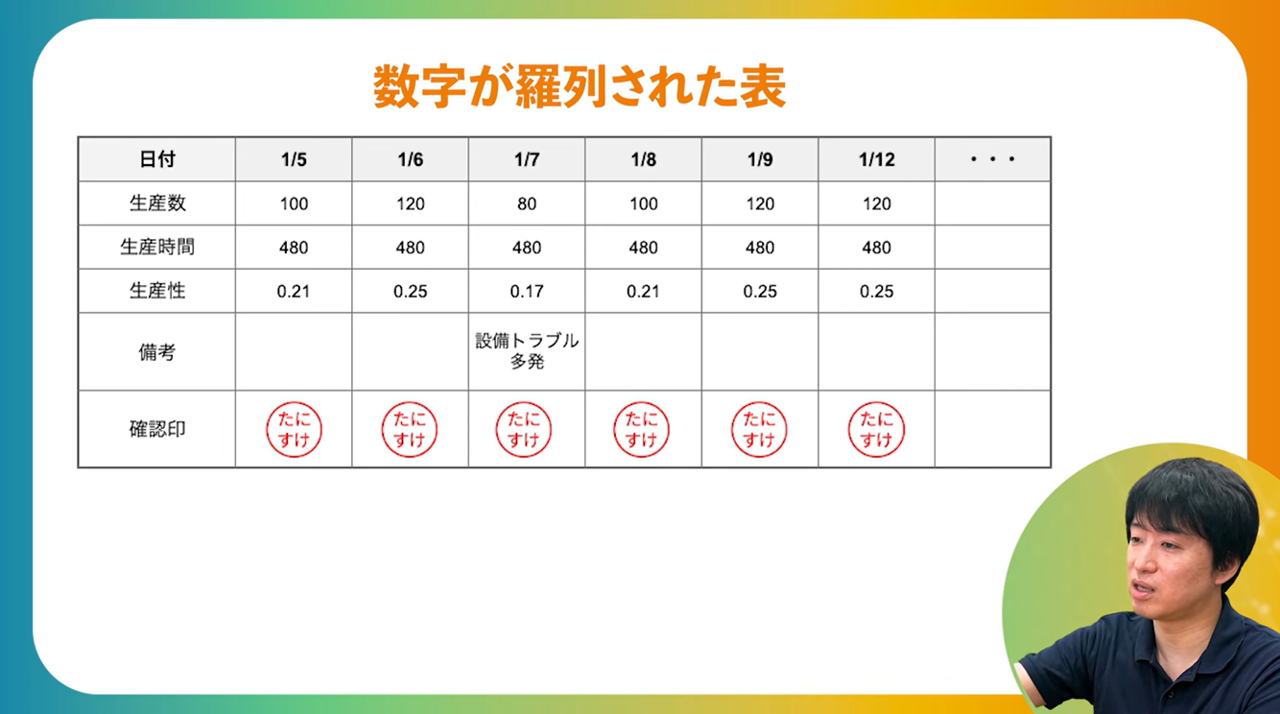

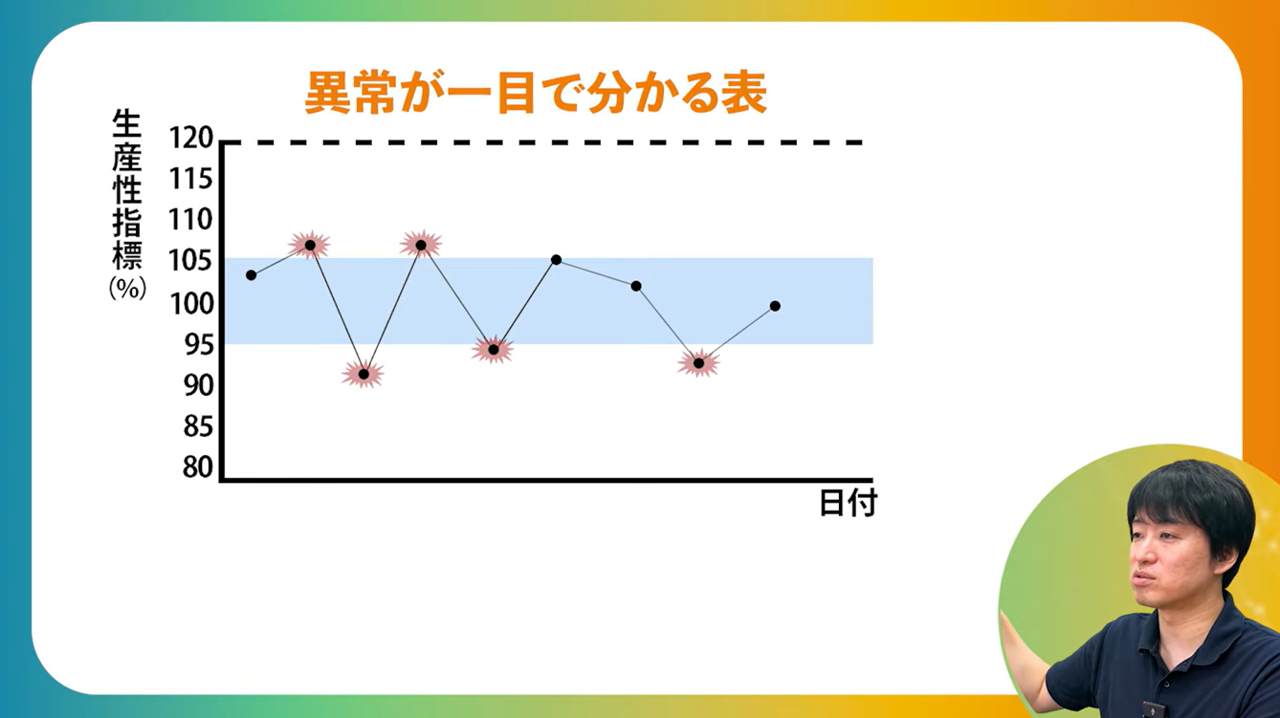

どこが悪いか分かりますか?

この事例でいうと、このようなグラフで表すことで異常が一目で分かります。ちなみにExcelなどでデータ化をすることによって「逆に時間がかかる」、「実感値が薄れる」という場合もあるので、そうであれば手書きで即座に書く運用にした方が良いです。

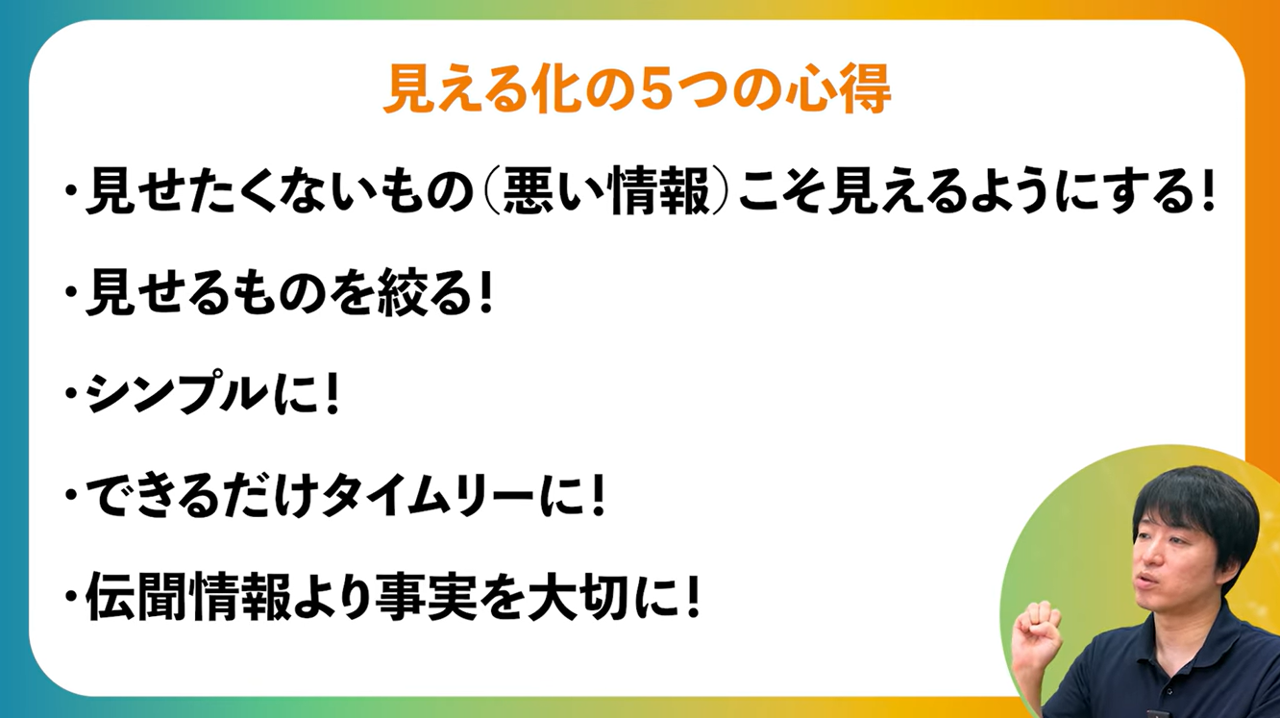

見える化の5つの心得

・悪い情報こそ見える化する

・見せたいものを絞る

・シンプルに見せる

・できるだけタイムリーに見せる

・伝聞情報より事実を重視する

まとめ

ぜひ普段から仕事で生かしてみてください。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)