ダブルチェックは効果なし?!|再発防止や本質的な解決につなげるための考え方を解説

.png)

「再発防止策は、とりあえずダブルチェック…」、「ダブルチェックしても、なんどもミスが起きている…」

本記事では、なぜダブルチェックが効果を発揮しないのかを解説し、本質的な改善につなげるための考え方を解説します。

ダブルチェックが増えて、どんどん仕事が忙しくなっている方は、是非参考にしてください。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

ダブルチェックは効果があるのか

私の意見としては、基本的に「意味がないと思った方が良い」になります。今日はその理由から解説していきます。

ダブルチェックは効果がない理由

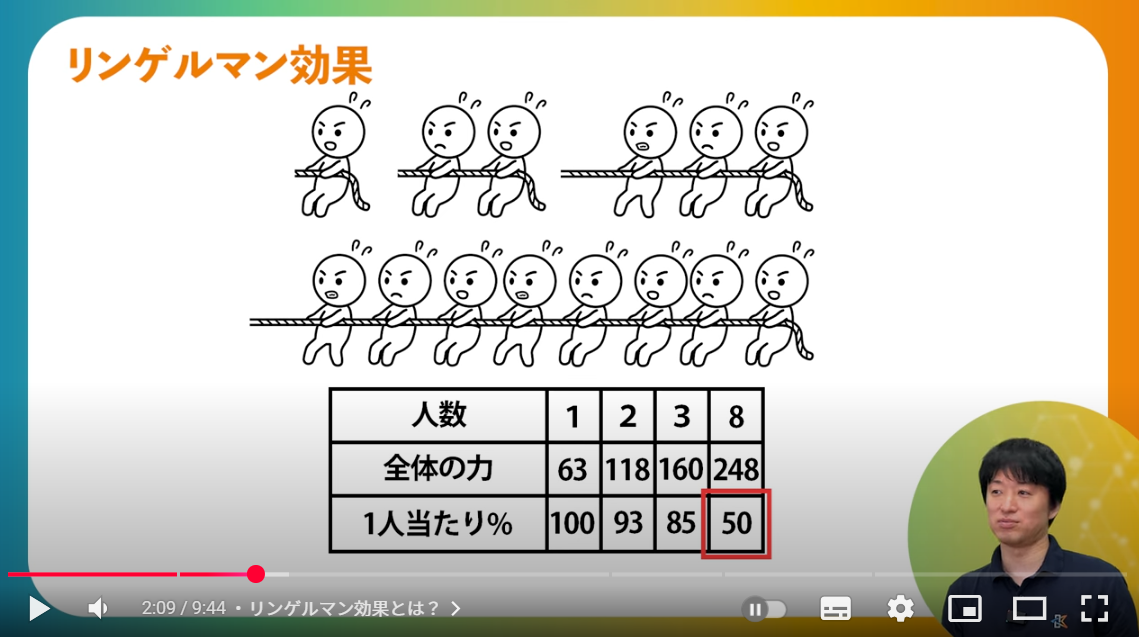

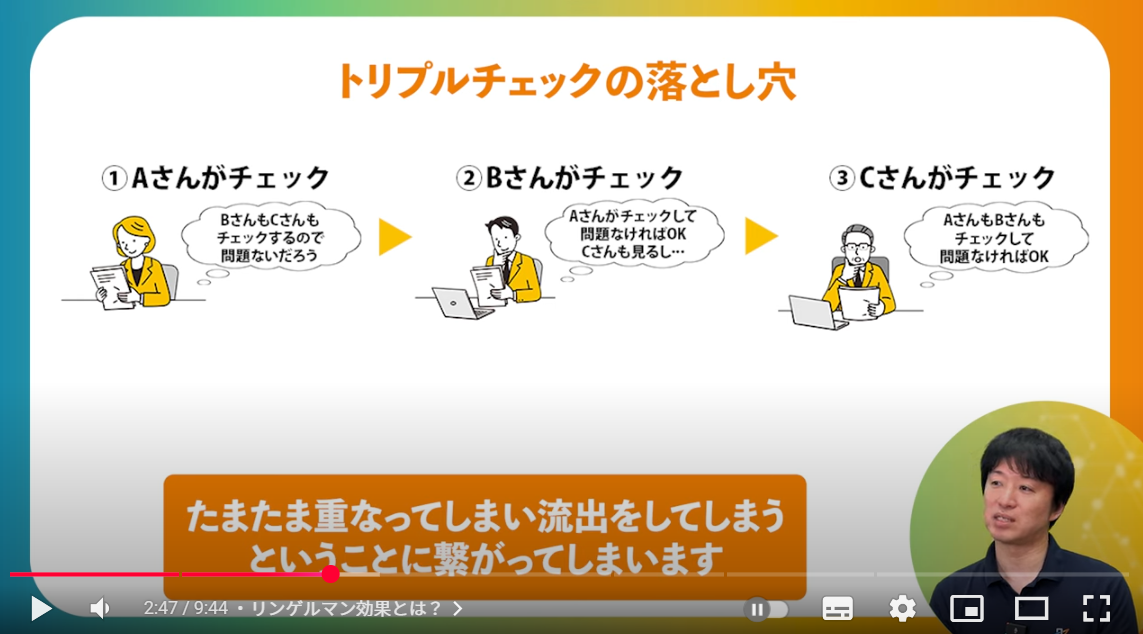

青色の理論値の通りになるかと思いきや、赤色の実際値は3回目以降、数を重ねるたびに数字が下がってしまっています。なぜこうなってしまうのでしょうか。

この実験では、綱引きのパフォーマンスを対象にしていて、1人だけで綱を引く時のパフォーマンスを「100」とすると、8人で綱を引く時の1人当たりのパフォーマンスはなんと「50」まで下がります。

だから、このような結果がある以上ダブルチェックは「本質的な対策にはならない」というのが私の意見です。

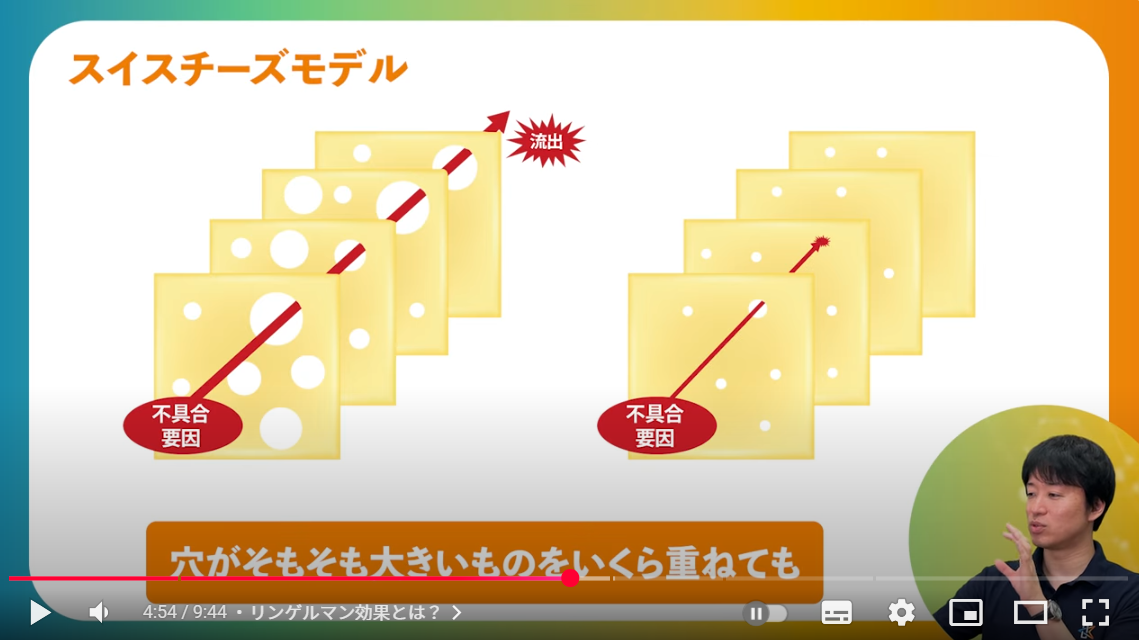

スイスチーズモデル

ランダムに穴が開く(エラーや漏れが起きる)チーズ1枚1枚がチェックの壁だとして、壁の枚数をたくさん増やしても、穴がある限りいつか必ず貫通してしまいます。この可能性を限りなく低くするには、壁の枚数を増やすのではなく、1つ1つの穴を小さくすることを目指すべきだということです。

解決策は「なぜなぜ分析」

これはトヨタ生産方式でいう「後工程はお客様」につながっており、すべての工程でこの考え方を連鎖させることで、エンドユーザーのお客様に悪いものが流失しないようにすることができます。

まとめ

解決策を出すときに、「ダブルチェックではない方法で粘る」姿勢がとても大事だと考えています。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)