可動率と稼働率の違い|現場に則した練習問題も交えて分かりやすく解説!

.png)

「可動率と稼働率、どちらも同じような意味じゃないの…?」、「どのように使い分けるか分からない…」

本記事では、可動率と稼働率の定義を分かりやすく解説するとともに、実際に現場で使い分けるためのポイントを押さえます。現場に則した計算の練習問題も用意しているため、チャレンジしてみてください。

このコラムについて

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

可動率と稼働率とは

藤澤さん、今日は可動率と稼働率の違いを教えてください!

可動率(ベキドウリツ)と稼働率(カドウリツ・カセドウリツ)はトヨタ生産方式で使われる用語です。

定義が分かりづらく、分かっているつもりだけど、実は使い方が間違っているケースも少なくありません。

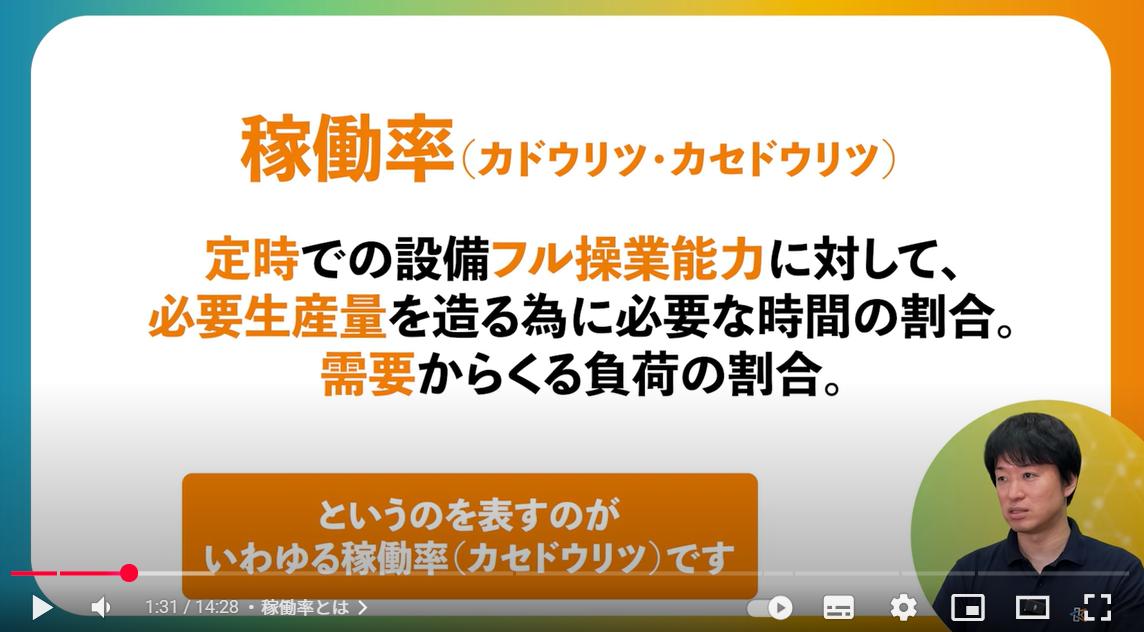

稼働率の定義とポイント

こちらは「カドウリツ」または「カセドウリツ」と読む方ですね。

はい。稼働率の定義は、「定時での設備フル操業能力に対して、必要生産量を造る為に必要な時間の割合」です。

言い方を変えると、需要からくる負荷の割合とも言えます。

例えば、定時8時間、フル操業で2000台造ることができるラインがあったとします。

必要生産量が1000台だった場合に、稼働率は50%。必要生産量が2500台だった場合は、稼働率が125%になるということです。

稼働率は現場側で無理に上げようとしてはいけません。無理に造って必要以上の在庫を溜めることは「造りすぎのムダ」に繋がってしまうからです。

自宅の車の稼働率で説明すると分かりやすいです。睡眠時間を8時間とすると、車のフル操業能力はは16時間となります。毎日買い物などで2時間使うとすると、稼働率は12.5%になる計算です。これを「稼働率が低いから上げよう」とはなりませんよね?

なるほど。ガソリン代などまさにムダにつながるだけですよね。

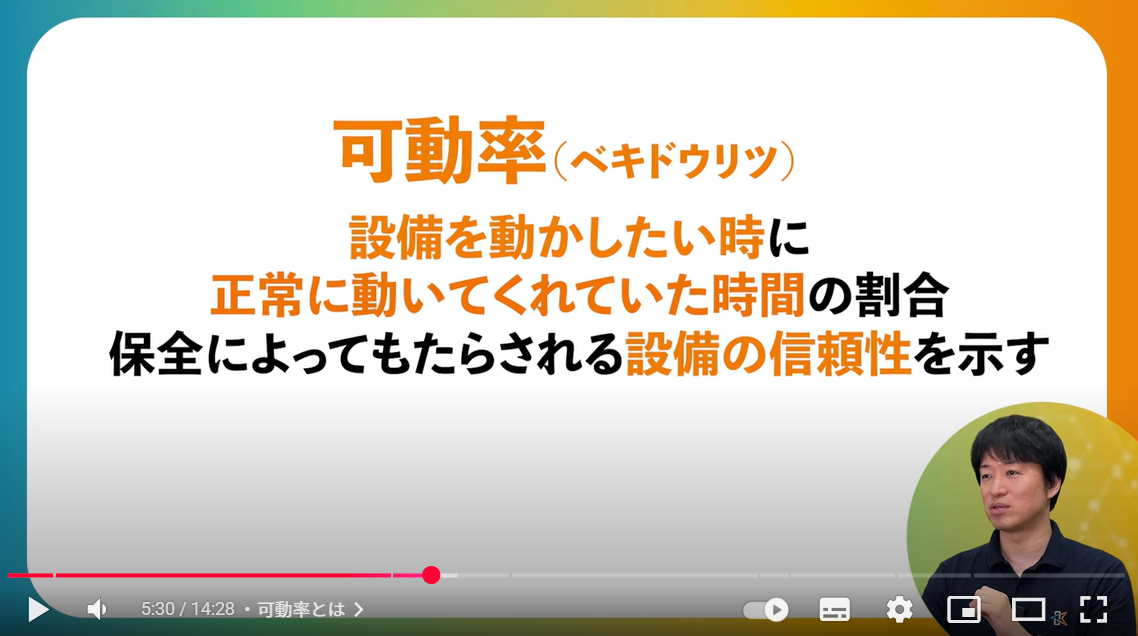

可動率の定義とポイント

こちらは「ベキドウリツ」と読みます!

その通りです。可動率の定義は「設備を動かしたいときに、正常に動いてくれていた時間の割合」です。

保全によってもたらされる設備の信頼性を示しています。

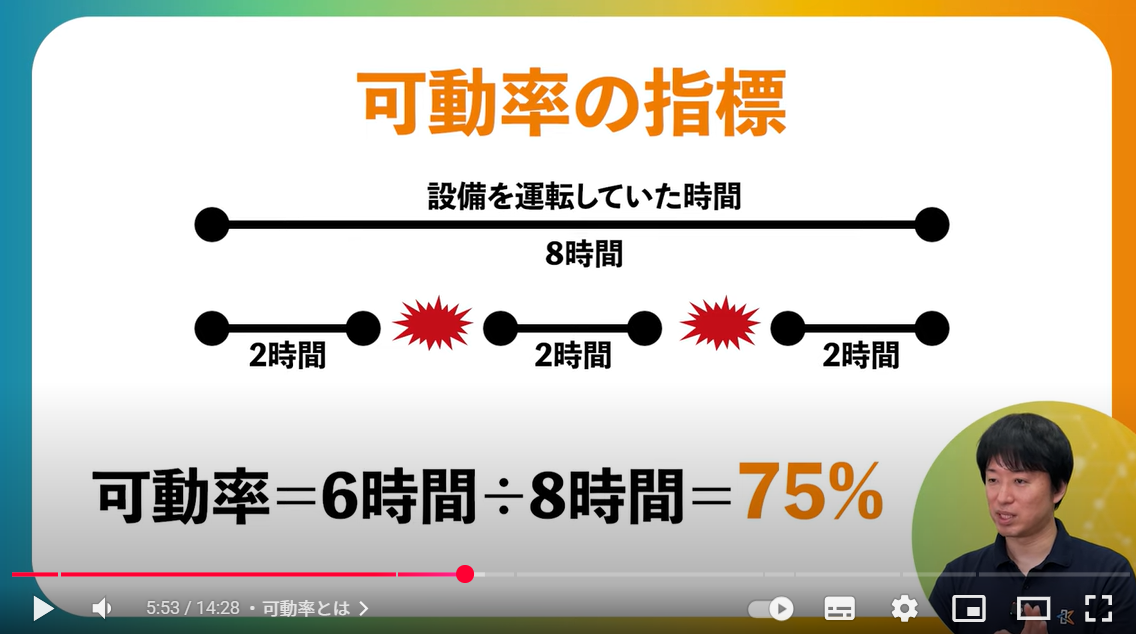

例えば、設備を動かしていた時間が8時間で、2時間おきにトラブルが2回発生したとします。

この場合の可動率は6時間÷8時間で75%になります。つまり、可動率は現場において100%を目指す数字です。

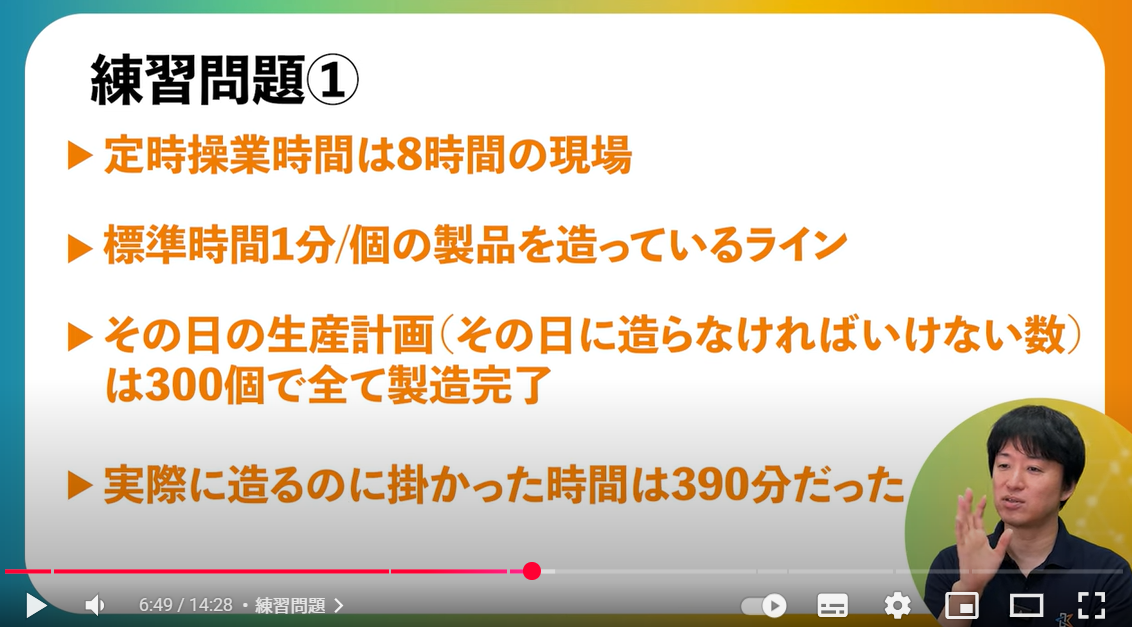

練習問題

可動率は、計算の仕方が間違っているケースが多くあります。ここで練習問題をしてみましょう。

定時操業時間が8時間。1個当たり1分で製品を造っているラインです。1日の生産計画は300個で、実際に造るのにかかった時間は390分でした。可動率を計算してみてください。

1個1分なので、300個造るのに300分かかるということ…?

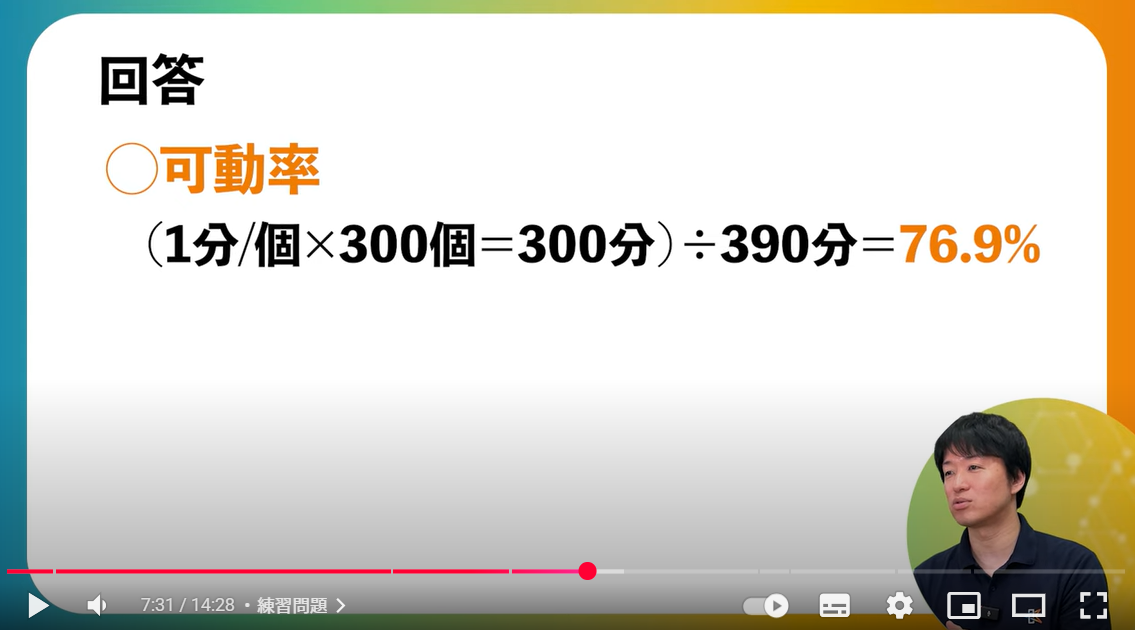

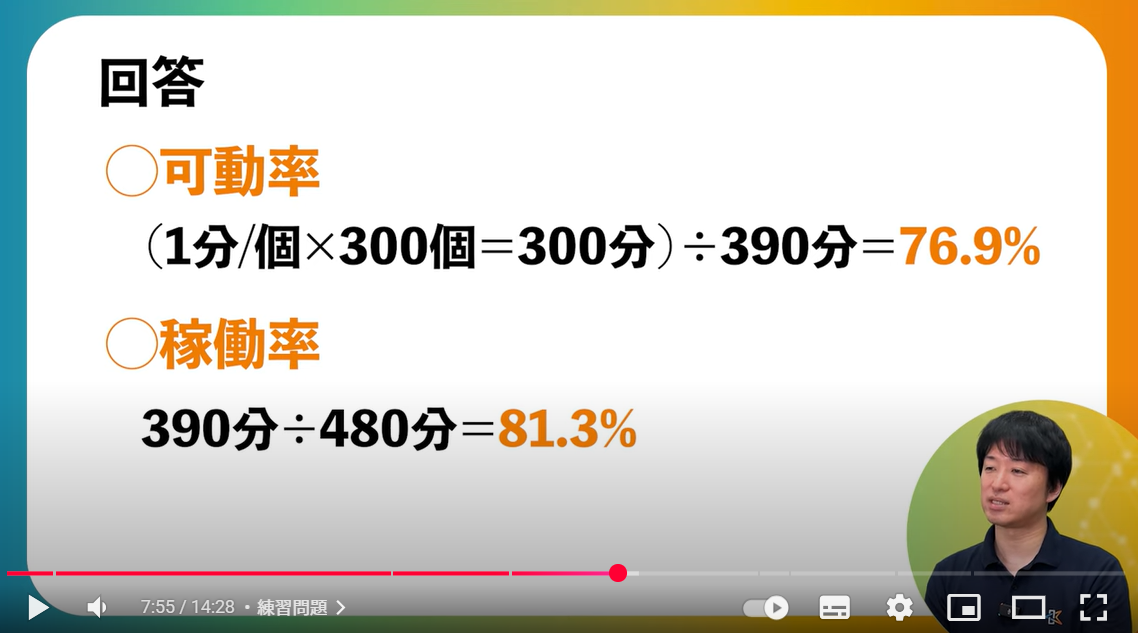

そうです。最短で300分で造れるということです。実際にかかったのが390分なので、

300÷390=76.9%が正解です。

ちなみに稼働率は、定時時間(480分)が分母に来ます。

390÷480=81.3%となります。

まとめ

見る指標を間違えると、判断を間違いそうです…!

その通りです。このように稼働率と可動率は異なってくるため、経営側では稼働率、現場側では可動率にフォーカスをして数字を見ていくことが重要だと言えます。

こう言った定義をしっかりと確認してから行動に移すことが大切です。

このコラムについて

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)