製造業のための議事録の書き方|定例会議を効率化するフォーマットとコツ

.png)

製造業における議事録とは、定例会議や品質会議などで関係者へ情報を共有するために欠かせないツールです。書き方ひとつで会議の生産性や現場の改善スピードが変わるため、我流ではなく基本を押さえることが重要です。本記事では、議事録の必要性から具体的なフォーマット、効率的な作成ポイントまで、製造業の現場会議で役立つ議事録の基本と書き方のコツを専門的な視点で解説します。最近はAIによる自動議事録作成ツールも話題になっていますが、まずは議事録作成の基本を押さえることが近道です。

議事録が重要な理由(なぜ議事録は必要?)

会議の後に議事録を作成するのは一見手間に思えますが、議事録には明確な目的と効果があります。製造業の現場における会議(例えば品質改善会議や生産進捗の定例ミーティング)でも、議事録を残すことで次のようなメリットが得られます。

- 決定事項の共有:

会議で決まったことを明確に記録し、出席できなかった関係者にも共有するためです。口頭で「○○することになった」と伝えるだけでは経緯が不明になりがちですが、議事録という形で結論と簡潔な経緯を残せば正確に共有できます。 - 認識合わせと責任の明確化:

会議参加者それぞれが話し合いの内容を正しく理解しているか再確認する役割もあります。議論内容や決定事項を文章化しておけば、「言った・言わない」の行き違いや認識ズレを防止できます。また「誰がどの発言をしたか」「誰が担当者か」を明確に記録することで、責任の所在もはっきりさせられます。 - 次のアクションの周知:

会議で決まった次にやるべきこと(タスク)を明確にし、担当者と期限を周知することも議事録の重要な目的です。会議後に各自が何をすべきか曖昧なままだと行動に移せません。議事録にタスクと締切を記載し関係者に展開することで、チーム全員の行動の方向性を一致させる効果があります。 - 記録・ナレッジの蓄積:

議事録は後から見返せる公式な記録(備忘録)として機能します。「いつ何が決定されたか」を証拠として残し、後日確認できることはもちろん、次回以降の会議で同じ議題を繰り返さないためのナレッジにもなります。過去の経緯を振り返ることで「この前はこういう結論になったから今回は踏まえて議論しよう」といった建設的な進行が可能になります。

このように、議事録は単なる形式ではなく会議の成果をチームに浸透させるコミュニケーションツールです。製造業の現場では特に、多忙な中で行われる会議の決定事項が現場作業に直結することも多いでしょう。議事録を活用して情報格差を作らず、全員が決定事項と次の一手を共有することで、ムダな手戻りや伝達漏れを防ぎ、スピーディーな現場改善につなげることができます。

議事録の基本フォーマット(記載すべき項目)

議事録には決まった書式がない会社もありますが、基本的なフォーマットを理解しておくと漏れなく簡潔にまとめられます。以下に、製造業の会議であっても議事録に必ず入れておきたい基本項目を整理しました。自社用にテンプレートを用意する際も、このリストを押さえておけば安心です。

- 会議名(タイトル):会議の名称です。例:「品質改善定例会議 第○回」「生産ライン不良対策 会議」など、一目で内容がわかるタイトルにします。

- 日時:開催日と開始・終了時刻を記入します(※日付は西暦、時間は24時間表記が無難です)。

- 場所(開催手段):会議室名や現場名、リモートならWeb会議ツール名など開催場所を明記します。

- 出席者:参加者の氏名と所属(役職)を記載します。必要に応じて欠席者や議長・書記も明示します。

- 議題・目的:会議の主な議題や目的を記載します。何のための会議かを一言で示すことで、後から見ても会議の趣旨が分かりやすくなります(例:「不良低減策の検討」「○○プロジェクト進捗報告」など)。

- 決定事項:会議の中で正式に決まったことを箇条書きでまとめます。承認事項や合意に至った結論など、会議の成果となる部分です。後述する「アクション」と合わせて特に重要な項目です。

- 議論の概要(経緯):主な議論内容や検討経緯を簡潔にまとめます。決定事項に至った背景や理由が分かる程度に整理します。「誰の発言か」よりも「どんな論点が出てどう結論に至ったか」を中心に記録すると有用です。必要以上に冗長にならないようポイントのみ押さえます(※発言全文の逐語録は不要です)。

- アクション(担当者と期限):次に取るべき具体的行動を明記します。「いつ、誰が、何をするか」を明確に書き出しましょう。製造業の会議では、このアクションが改善活動や業務推進の実行計画に直結します。担当者名と完了目標日をセットで記載し、会議後に参加者全員で認識を共有できるようにします。

- 次回会議の予定:次回の定例会議やフォローアップミーティングの日時・場所が決まっていれば記載します。未定の場合は決まり次第連絡する旨を書くか、省略しても構いません。

以上が基本項目になります。実際にはこれらをベースに自社用フォーマット(ひな形)を作成し、会議の種類に応じて項目を追加・調整すると良いでしょう。あらかじめ項目が定まったフォーマットを用意しておけば、メモを取る段階から必要情報を意識しやすくなり、書き漏れ防止にも役立ちます。議事録テンプレートはExcelやWordで表形式にしておくと便利ですし、最近では社内のナレッジ共有ツール上でテンプレート化している例もあります。大切なのは「毎回同じ型で書く」ことで、自分にも他の読み手にも読みやすい議事録を目指すことです。

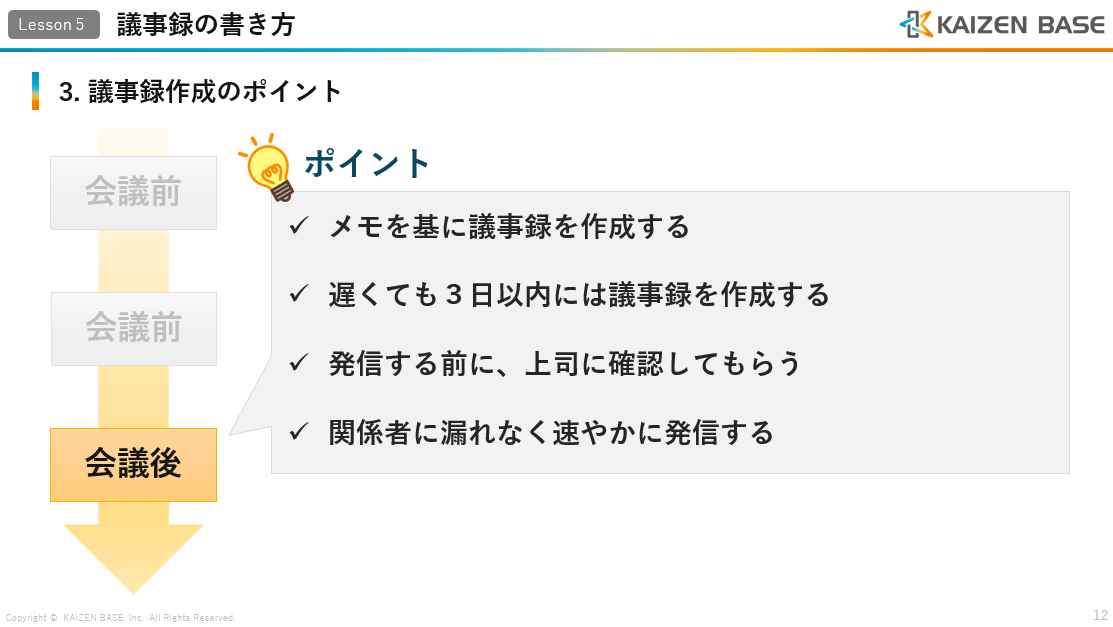

議事録作成を効率化するポイント(準備~会議中~会議後)

議事録を書く作業は「会議が終わってから」、あるいは「会議中に」始まると思われがちですが、実は会議の前後を通したトータルの工夫で効率化できます。ここでは、会議前・会議中・会議後のそれぞれで押さえておきたいポイントを紹介します。

会議前の準備:フォーマットとゴール設定

議事録作成は会議が始まる前から準備が可能です。まず議事録のフォーマット(ひな形)を事前に用意しておきましょう。上記の基本項目が入ったテンプレートに会議名や日付、議題などわかっている情報は先に書き込んでしまいます。こうすることで会議中は議論内容の記録に集中できます。

加えて、会議の目的やゴールを事前に明確にしておくことも重要です。製造業の会議では「連絡・報告」「意思決定」「問題解決の議論」など目的は様々ですが、どのタイプの会議なのか最初に定めて出席者に共有しておきます。例えば「本日の会議のゴールは○○について結論を出すことです」とアナウンスしておけば、議事録にもそのゴールを書き込めますし、参加者も議論の方向性を掴みやすくなります。目的がブレない会議は議事録も書きやすく、内容の整理がスムーズです。

また、可能であれば前回までの議事録や関連資料に目を通しておくと良いでしょう。過去の経緯や未決事項を把握でき、今回会議でどこまで踏み込むべきか見極めやすくなります。特に継続案件の定例会議では「前回決めきれなかったこと(未決事項)は何か」を押さえ、それが今回解決されたかどうかを議事録に書くように意識すると抜け漏れが減ります。

会議中のメモの取り方:要点とアクションに集中

会議が始まったら、メモ取り(ノートテイキング)の段階で議事録作成はほぼ勝負が決まります。闇雲に発言を全文書き取ろうとせず、以下のポイントを意識しましょう。

- 議題ごとの要点をまとめる:

各議題について「結論(決まったこと)」「主な論点や理由」「今後のアクション」を軸にメモします。発言者の言葉尻まで逐一書く必要はありません。重要キーワードや数字は聞き逃さないよう意識し、議論の流れに沿って簡潔に箇条書きで記録します。 - 決定事項とアクションは明確に:

会議中に何か決まった瞬間やタスクが発生した場面では、印となる記号(※や★など)を付けて強調してメモを残します。「○○の件は△△する方針で合意」「◎◎作業は●●さんが担当し、来週金曜までに対応」など、議事録にそのまま書けるレベルで具体的に書き留められると理想です。後ほど清書するときグッと楽になります。 - 不明点はその場で確認:

議論を聞いていて「今の結論は結局どっち?」「この案の担当は誰になった?」と不明な点があれば、可能であれば会議中に質問してクリアにしておきます。難しければ会議直後に主要メンバーに確認しても構いません。あやふやなままでは正確な議事録は作れないので、曖昧な部分は潰す意識を持ちましょう。特に数字や専門用語は聞き取れなかったら遠慮せず確認することが大切です。

メモは手書きでもPCでも構いませんが、議事録担当者以外にも画面共有してリアルタイムで議事録を叩き台として書き込む方法も有効です。例えば会議中にプロジェクターやTeams上で議事録ドキュメントを共有しながら内容をまとめていけば、参加者全員で内容を確認・補足できます(その場で誤りの指摘や認識合わせもでき、会議後の修正手間も減ります)。現場の定例会議でも可能な範囲で試してみると良いでしょう。

また、近年は会議を録音して後でAI文字起こしするツールも登場しています。議論を聞きながらメモを取るのが苦手な方は録音に頼るのも一つの手段ですが、結局議事録として何を残すべきか取捨選択するのは人間の判断です。文字起こし結果を丸ごと議事録にすることは現実的ではないので、やはり会議中に「この点が重要だ」と意識しながら聞く姿勢が欠かせません。AIの力を借りるにしても、基本を知っている人が使えば議事録作成がより楽になるという位置づけで捉えるのが良いでしょう。

会議後の仕上げ:迅速かつ簡潔にまとめて共有

会議が終わったら、できるだけ早く議事録を仕上げます。理想は会議終了後すぐ(できれば1時間以内!)に草案をまとめてしまうこと。時間が経つほど記憶は薄れ、メモの意味も思い出せなくなるため、スピード勝負だと心得ましょう。

まずは会議中のメモを基に、前述のフォーマットへ清書していきます。ポイントは「正確だが細かすぎない記録」にすることです。会議で配布された資料や画面に映したデータは必要に応じて添付やリンクを示しつつ、議事録本文では結論と重要事項に絞って書きます。冗長な表現や敬語は避け、「〜いたしました」ではなく「〜した」と簡潔な言い回しで統一しましょう。また、「それ」「あれ」等の指示代名詞は後で読む人に伝わりにくいので具体的な名称に置き換えます。「先方」「現場」など立場によって指す対象が変わる言葉も、可能なら固有名詞にした方が親切です。

書き終えたらすぐ関係者に共有します。上司のチェックが必要な場合も迅速に回覧し、問題がなければ全出席者および関係者に展開しましょう。一般的には会議後24時間以内に議事録を送付するのが望ましいと言われますが、現場の改善スピードを上げるには可能な限り当日中、早ければ数時間以内の共有を目指してください。内容にもし修正や誤りがあれば、指摘を受け次第速やかに訂正して再共有します。議事録はスピード命とはいえ、間違った情報を流すとトラブルの元なので、事実関係や数字は必ずチェックして信頼性も担保しましょう。

なお、議事録を共有する際はメール本文に重要な決定事項やアクションアイテムを箇条書きで書いておくと親切です。受け取った相手がわざわざ添付ファイルを開かなくても要点が把握でき、忙しい現場管理者にも喜ばれます。もちろん詳細は添付や共有ファイルの議事録本文を参照してもらう形で問題ありません。

誰にでも伝わる議事録を書くための5つのコツ

最後に、読み手に伝わりやすい議事録に仕上げるためのコツを5つご紹介します。せっかく内容が充実していても、文章が読みにくいと肝心の情報が伝わりません。以下のポイントを意識して書くだけで、議事録のクオリティは格段に向上します。

- 読み手の視点を意識する:

議事録は後で第三者も読む文書です。自分や会議参加者だけでなく、現場の他部署の人や上層部が読んでも理解できる内容かを意識しましょう。専門用語の補足や略語の展開など、読む相手の知りたい情報が過不足なく入っているかチェックします。読み手が知りたいことに答える形で書くと親切です。 - 結論ファーストで簡潔に書く:

議事録はビジネス文書ですから、ダラダラと長い前置きや背景説明は不要です。結論や要点は先に書き、詳細や補足は後に続けるピラミッド構造を意識しましょう。例えば議題ごとの冒頭に「結論:◯◯」と一言書いてから経緯を箇条書きにすると、後で読み返す際に要点がすぐ掴めます。また1文が長くなりすぎないよう注意し、主語と述語がねじれない正確な文章を心がけます。事実と自分の推測が混じらないよう、公平な記述に徹することも大切です。 - 適度に改行・箇条書きを使う:

上司から「読みにくい」と言われてしまう議事録の多くは、文章の塊が大きすぎるケースです。一目で内容を理解してもらうには1項目あたり200字程度を目安に段落を区切ると良いでしょう。長い説明は箇条書きや表を用いて整理すると伝わりやすくなります。要はパッと見て構造が分かるレイアウトにすることで、忙しい現場の人にもストレスなく読んでもらえるのです。 - 数字や事実は正確に記録する:

議事録にミスが多いと信頼性を損ねます。特に数量・日時・期限・割合など定量データは、メモ段階から漏らさず正確に書き留め、清書時にも再確認しましょう。製造業ではデータが意思決定の根拠になる場面も多いため、誤記があると現場対応を誤らせかねません。事実関係に自信がない部分は上司や関係者に確認してでも正しい情報を載せるようにします。 - フォーマットを活用して継続改善:

前述のとおりフォーマットは積極的に活用しましょう。毎回同じ項目立て・構成で議事録を書けば、書き手も慣れて作成時間が短縮できますし、読み手も「どこに何が書いてあるか」すぐ把握できます。また、自社の会議でよく出るパターンに合わせてフォーマットをカスタマイズしていけば、より実用的な様式が蓄積されます。現場で使いやすい様式をチームで共有し、議事録作成そのものもカイゼン(改善)していく意識を持つと良いでしょう。

以上のコツを取り入れるだけでも、「議事録が下手」と言われていた方は着実にレベルアップできるはずです。最初は意識することが多く大変かもしれませんが、ポイントを押さえて場数を踏めば議事録作成はグッと楽になります。

まとめ:議事録の質を上げて現場力アップ!

議事録は単なる業務上の記録ではなく、現場の意思統一と行動促進のカギとなる重要なツールです。議事録の質が上がれば、会議の質も上がり現場の改善スピードもアップすること間違いなしです。ぜひ日々の実務に取り入れてみてください。

議事録について学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、議事録に関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コースの概要「bs-06:アニメで学ぶデータ・情報の扱い方と報告書・議事録作成のコツ」

ビジネスでは、膨大な量のデータを理解し、効果的に活用することが求められます。これは、企業の競争力を左右する非常に重要な能力です。

本コースでは、データ・情報を正しく扱うためのポイントや、データ・情報を加工して、報告書や議事録など所定の形に落としていくためのコツについて学びます。

学習コースの詳細

Lesson1:業務におけるデータ・情報の取り扱い(14分)

Lesson2:正しいデータの選別の仕方(12分)

Lesson3:データのグラフ化と考察の仕方(15分)

Lesson4:報告書、対策書の書き方(19分)

Lesson5:議事録の書き方(13分)

「Lesson1:業務におけるデータ・情報の取り扱い」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:正しいデータの選別の仕方」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)