組織の中で「省人化」を実際に進める方法|落とし穴からポイント、ECRSの4原則まで解説

.png)

「省人化を進めたいけれど、何から始めればよいか分からない…」、「実際に人を減らすところまでたどり着かない、現場からの抵抗も強い…」

本記事は、組織の中で省人化を実際に進めていく際の進め方、落とし穴、ポイントを詳しく解説します。またECRSの4原則を使って要素作業を上手に分析するノウハウもお伝えします。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

「省人化」の進め方

机上の空論では実践できない

「省人化」を進めるにあたっては、単純に仕事量や仕事にかかる時間を減らせばよいというわけではありません。具体的には、計算上では1人当たり1時間の仕事を8人分減らせば、1人分省けるということになりますが、実際にはそれだけで1人減らすということにはならないですよね?

要素作業を分析する

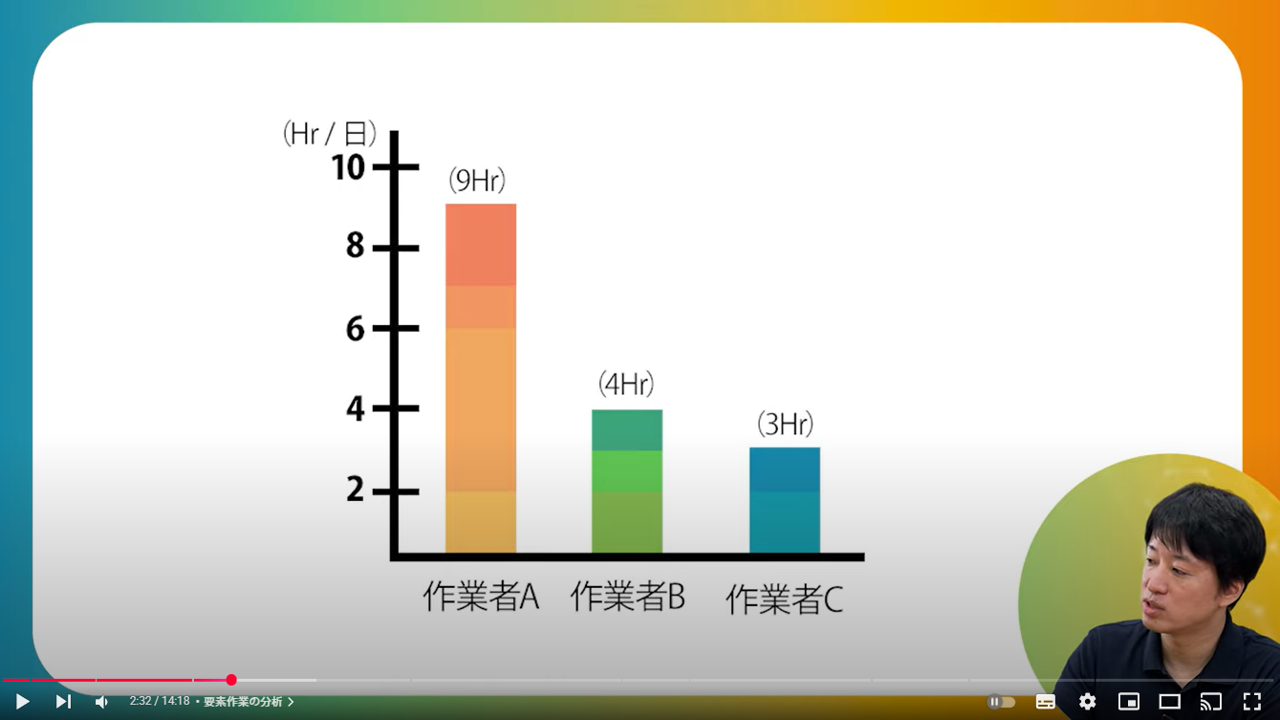

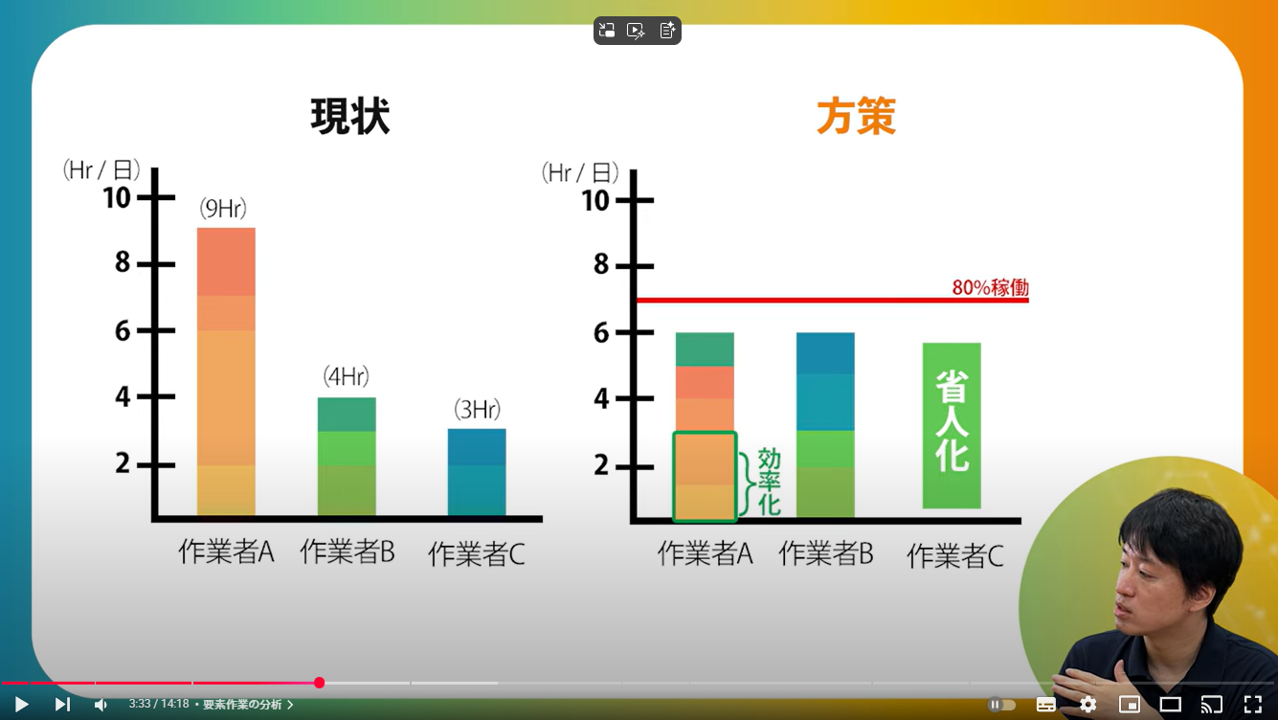

この例では、作業者Aは1日で4つの仕事(要素作業)を9時間で行っています。作業者Bは3つの仕事を4時間、作業者Cは2つの仕事を3時間で行っています。まずはこういったことをクリアにしていくことから始めます。

仕事を分配する

少し極端な例ではありますが、ここでは作業者Cの仕事を作業者Bに分配することで、省人化ができます。また要素作業を分配するだけでなく、それ自体が効率が悪いやり方になっているかもしれないため、効率化していくことも重要です。

「省人化」を進める際の落とし穴

一見したところは、全員がいっぱいいっぱいに仕事を抱えているように見えるはずなのです。これを見直すためにも、要素作業の分析が必要です。

「省人化」を進める際のポイント

また、「仕事をしていない」、「仕事に余裕がある」といった言葉も当然NGです。しっかりと数値化する、言葉に気を付けて進めるといった工夫が重要です。

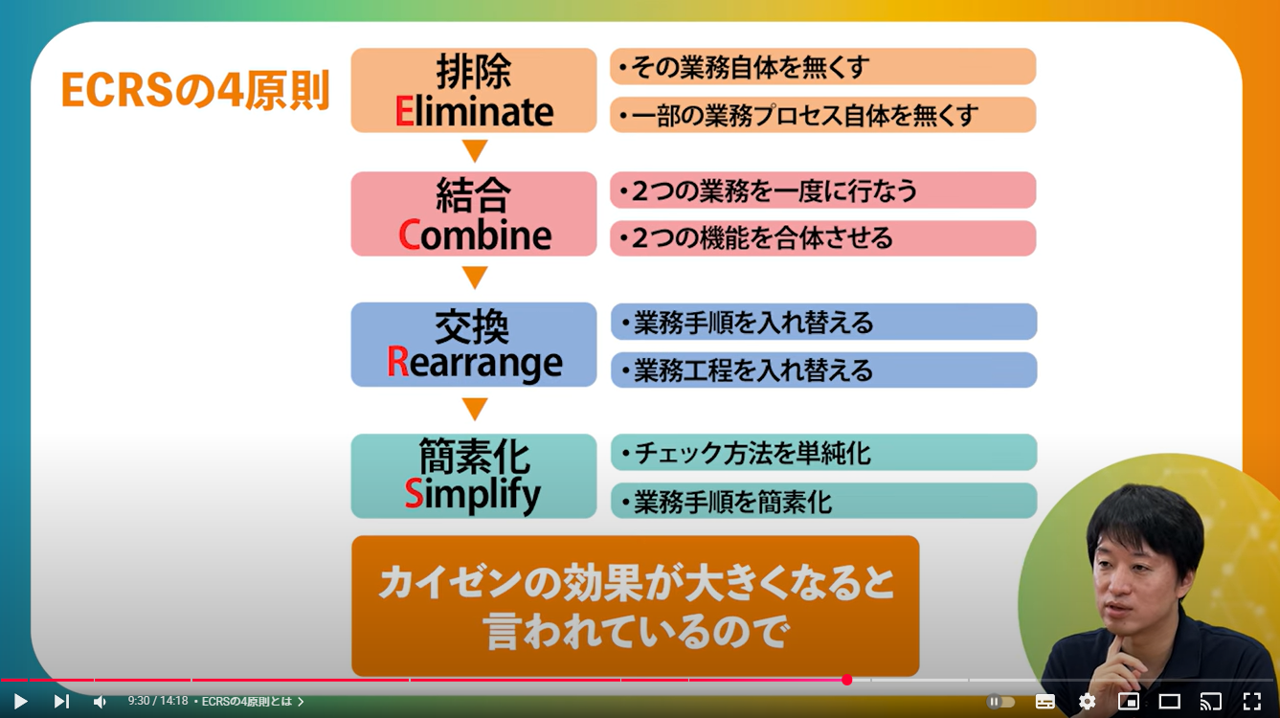

要素作業の分析におすすめ「ECRSの4原則」

Eliminate(排除):作業自体を無くせないか

Combine(結合):同時に行うことで効率化できる作業はないか

Rearrange(交換):順番を変えることで効率化できる作業はないか

Simplify(簡素化):作業自体をもっと楽にできないか

大胆な効果創出や、スムーズな合意形成のためにも「Eliminate(排除)」から始めるのがコツです。

まとめ

同じ仕事に必要な人を減らし、空いた時間で未来をつくりにいくためにも、明確に「省人化」を意識して取り組みましょう。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)