問題解決8ステップの「ステップ1とステップ3の違い」とは|現状把握から標準化まで網羅・解説

.png)

「問題解決8ステップってどう進めるの?」、「ステップ1と3って、どこがどう違うの?」

この記事では、問題解決8ステップの全体像を整理しつつ、特に混同されやすい“ステップ1と3の違い”についても解説します。それぞれのステップについて、具体的な進め方や注意点をまとめています。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

なぜ問題解決8ステップが必要なのか

再現性のある8ステップを使うことで原因を深掘りし、再発防止まで含めて確実に結果を出すことができます。また8ステップという「型」をつかって記録を残すことによって、会社の財産にもなります。さらに共通の軸があることで、教え方を巡った混乱もなくなります。

ステップ1:取り組む問題の明確化

ここで置くのは“全体の目標”です。例えば「納期遅れをなくしたい」とか「不良率をこのくらい下げたい」といった将来の姿を示すことが大事です。

ステップ2:問題の層別と問題点の特定

現場やデータ調査を行い、問題の解像度を上げます。大枠の課題を分解して具体的な問題点や優先順位を明確にする。これによって、取り組む対象を絞り込むことができます。

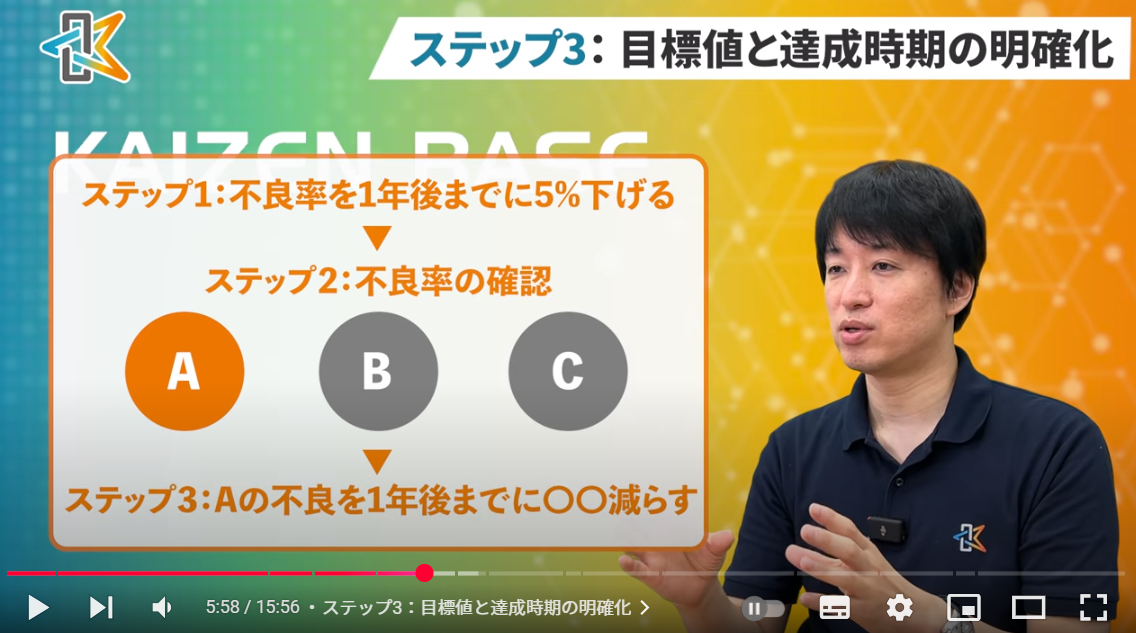

ステップ3:目標値と達成時期の明確化

例えば「不良率の大きな要因となっているBの問題を3か月で5%下げる」といった具合です。ここをステップ1と同じように書いてしまう人が多いのですが、混同しないように注意しましょう。

ステップ4:真因の特定(なぜなぜ分析)

ステップ2で絞り込んだ問題の真因を特定することです。要因解析とも言います。

ステップ5:対策案検討とスケジュール策定

それに合わせてスケジュールや期限も決めていきます。誤解しがちなのは「対策は1つでなければならない」という思い込み。実際には複数の案が挙がるので、一番良い対策に絞り込んだり、優先順位をつけていきます。

ステップ6:対策の実行

このとき大事なのは「誰が、いつまでに、何をやるのか」を明確にすること。役割分担やスケジュールが曖昧だと、せっかくの対策が形だけで終わってしまいます。

ステップ7:効果の確認と評価

ここではステップ3で決めた数値目標を基準に判断します。達成していなければ、真因や対策が間違っていた可能性があります。その場合はステップ4や5に戻ってやり直しましょう。

ステップ8:標準化と横展開

このステップがないと「その時は良くなったけど、気が付いたら元に戻ってしまった」、「特定の人しか実行できない」という事態に陥りがちです。

まとめ

トヨタ自動車で生み出された「ガチで結果を出しに行くためのステップ」となっていますので、日々の仕事に落とし込むとレベルアップできますよ。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)