なぜなぜ分析が“ズレてる”と言われる理由と対処法5選|真因の決め打ちを避けるコツ

.png)

「“結論ありき”でなぜなぜ分析をしていませんか?」、「『なぜ』を重ねたはずなのに、再発防止につながっていないことはありませんか?」

本記事では、“なぜなぜ分析がズレやすいポイント”を整理し、現場で効く5つの対処法を解説します。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

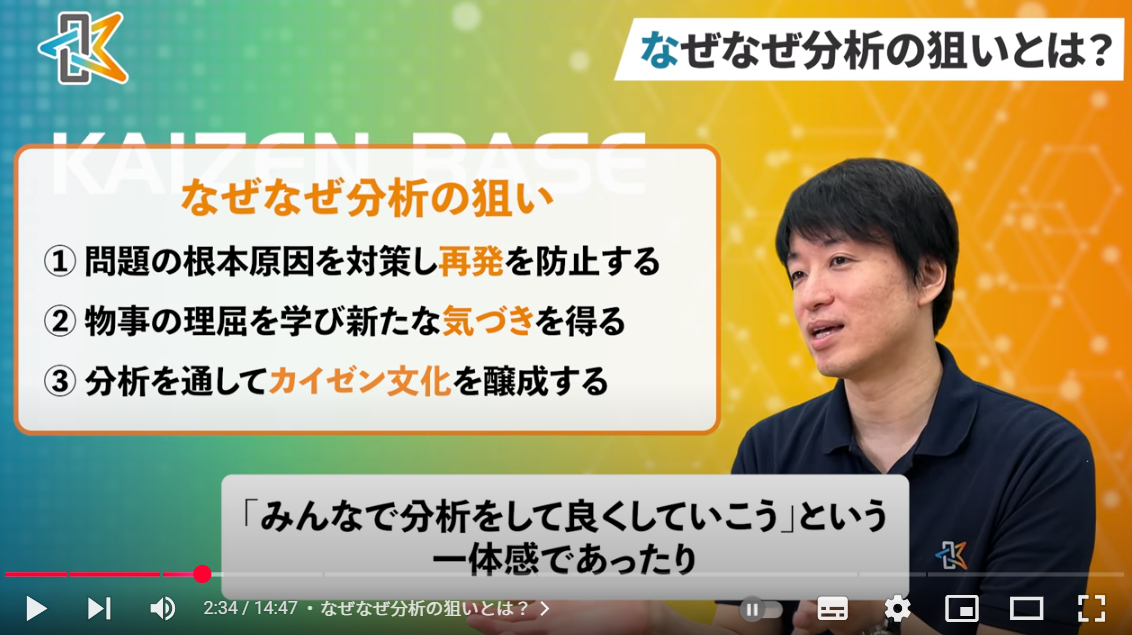

なぜなぜ分析の目的

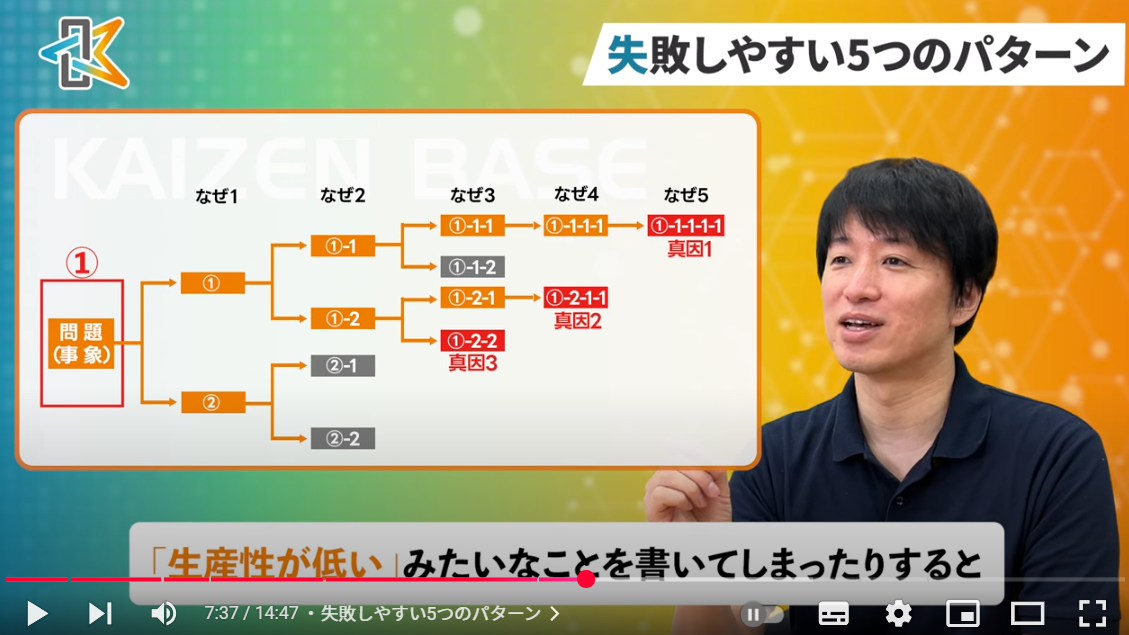

なぜなぜ分析の目的は「なぜ?」を繰り返して真因を探り、そこに手を打つことで再発防止を行うことです。そのほか、新たな気付きを得る、組織にカイゼン文化を醸成するといった狙いもあります。英語では『Five Whys』や『Root Cause Analysis』として知られています。

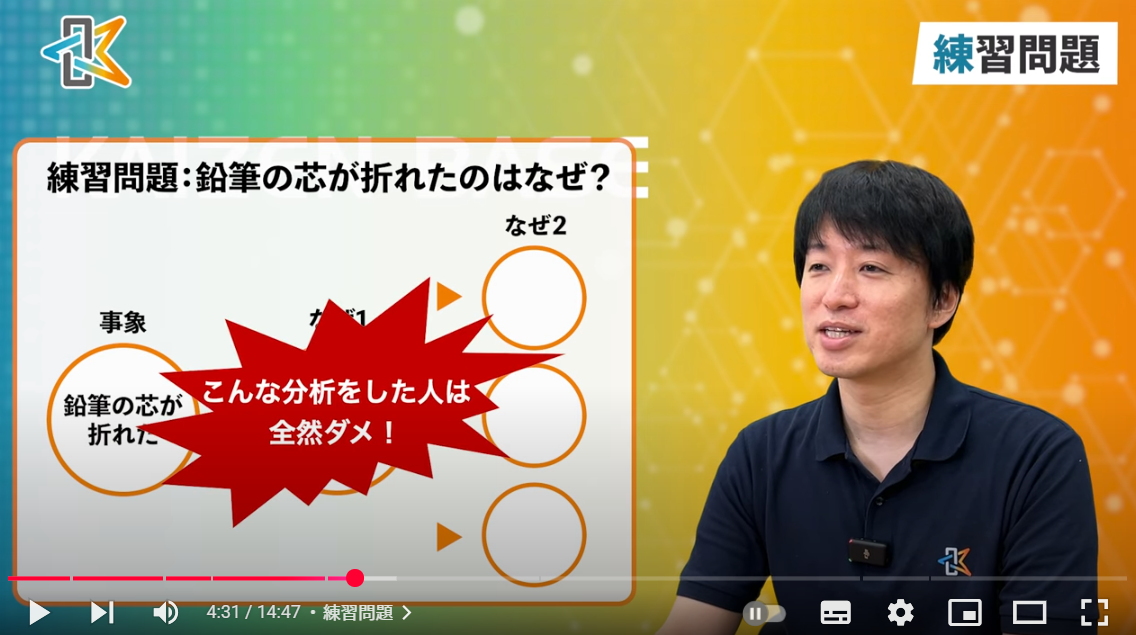

なぜなぜ分析は原理原則で考える

ありがちな間違いです(笑)。そのような『なぜ1』を出してしまう人は多いのですが、なぜなぜ分析は決め打ちではなく、「原理原則」で考えることが重要です。事象が起きる物理的な現象から考えてみるのがポイントです。この場合で言うと、どうなるでしょう。

まさにその通りです。このような『なぜ1』が出せるようになると、なぜなぜ分析はうまくいくようになります。

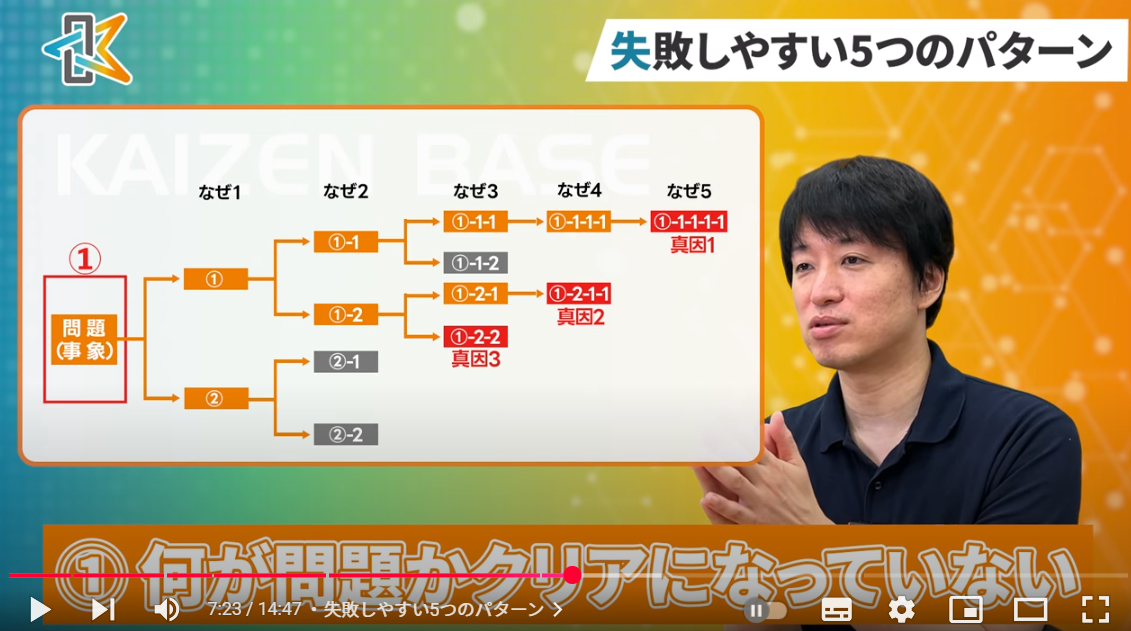

つまづきやすいポイント

『なぜ2』以降でもつまづきやすいポイントがあります。例えば言い訳を並べる、言葉を雰囲気で並べる、真因を決め打ちするなどが挙げられます。

具体的な対処法5選

1. 問題を具体化してスタートする

「職場があまりうまくいっていない」、「生産性が低い」などと書いてしまうと、何を深堀すればよいか分からなくなってしまいます。

2. 『なぜ1』は原理原則で置く

多くの場合、この『なぜ1』が上手くいっていないが故に、なぜなぜ分析が上手く進んでいません。

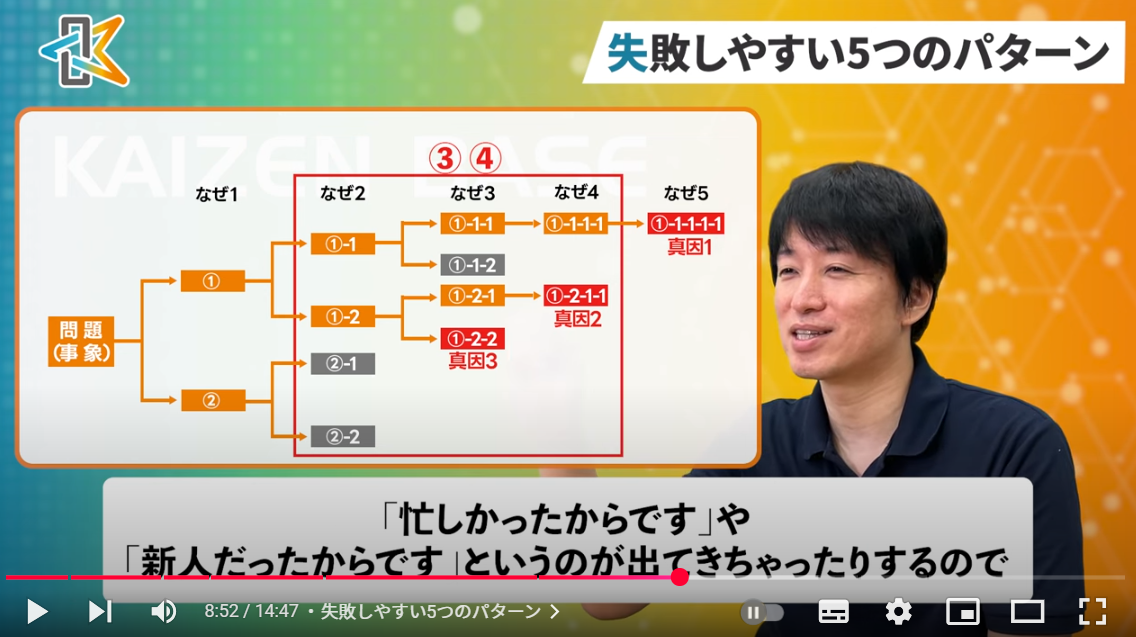

3. 言い訳に流れたら事実へ戻す

「忙しかったから」、「新人だったから」という言い訳は深堀をしても意味がありません。

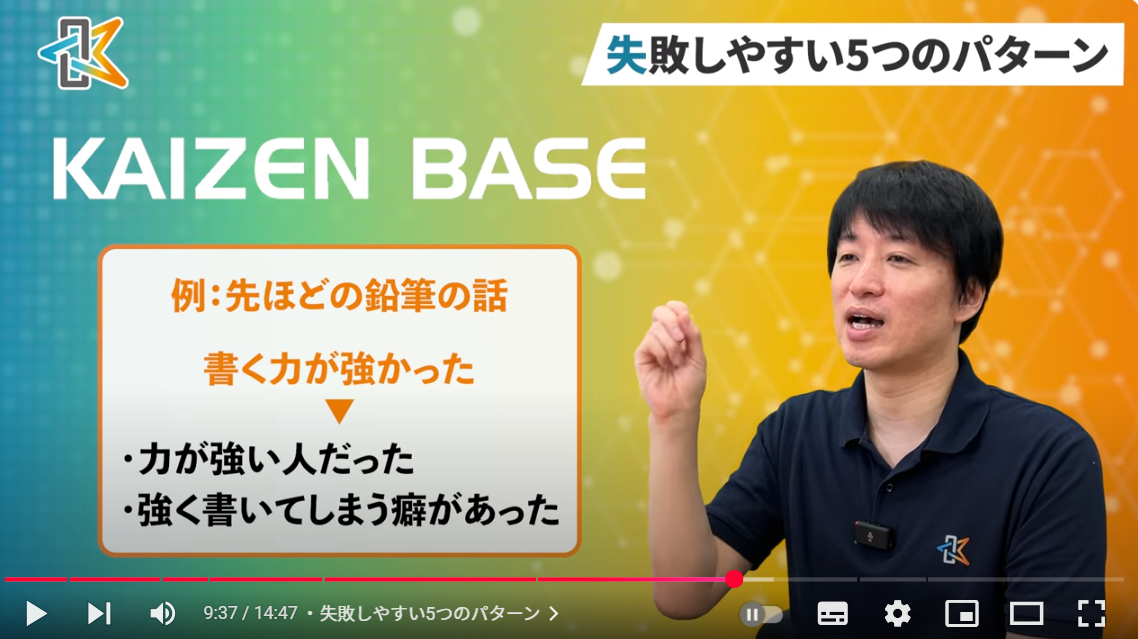

4. 雰囲気で言葉を並べない

さっきの鉛筆の例だと、「力が強い人だった」、「強く書く癖があった」といった分析は、同じところをぐるぐる回っているだけになってしまいます。

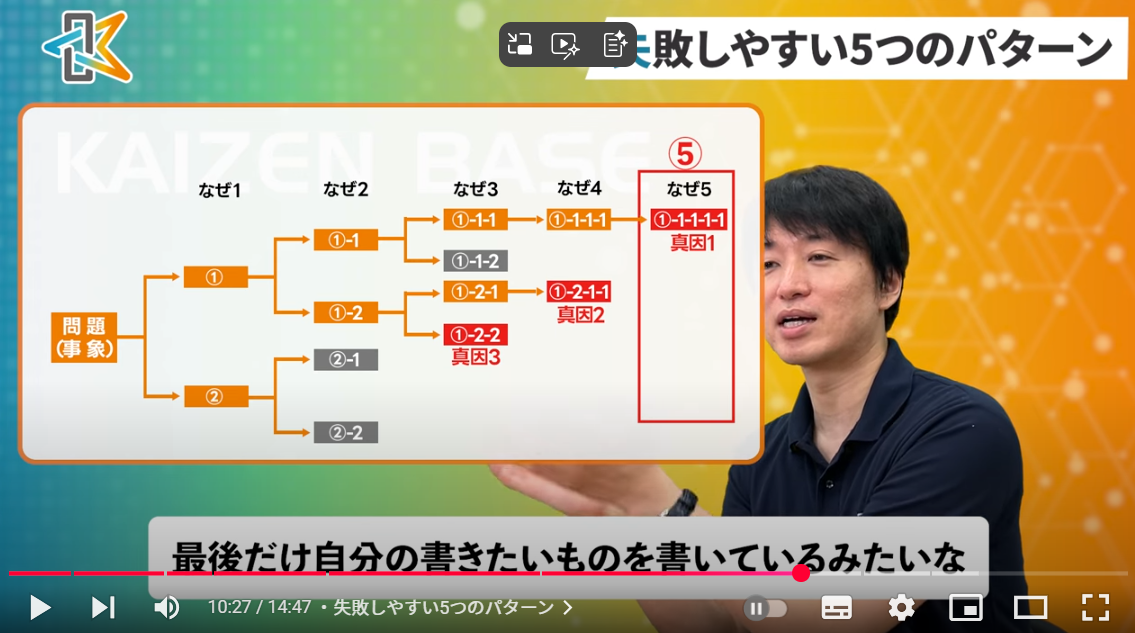

5. 真因を決め打ちしない

真因が「自分の書きたいこと」になっていないか要チェックです。

まとめ

分析をしてもしなくても同じ真因が出てくるような分析になってしまうと、意味がなくなるので注意しましょう。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)