PDPC(プロセス決定計画図)とは?(新QC7つ道具の手法解説⑥)

.png)

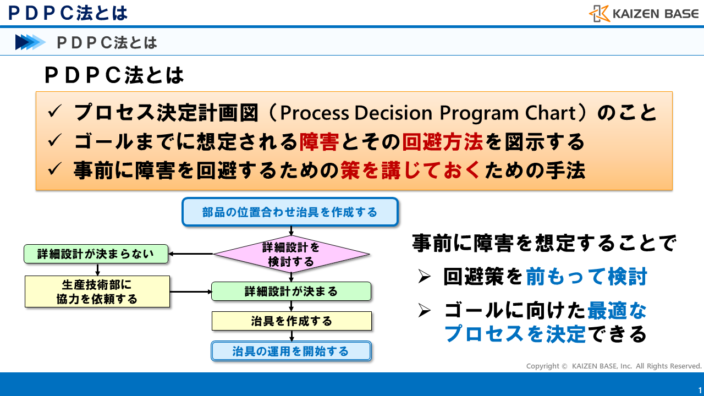

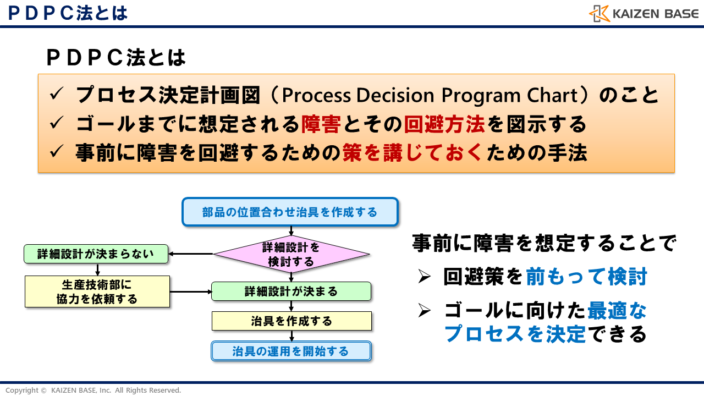

PDPC法とは

PDPC法とはプロセス決定計画図(Process Decision Program Chart)のことで、ゴールまでに想定される障害とその回避方法を図示することで、事前に障害を回避するための策を講じておくための手法です。新QC7つ道具のうちの1です。

事前に障害を想定することで、回避策を前もって検討することができ、ゴールに向けた最適なプロセスを決定することができます。

新QC7つ道具に関しては、下記ページで詳細を解説しています。

[reg-bnr]新QC7つ道具の活用シーン 新QC7つ道具、通称N7(エヌナナ) 新QC7つ道具とは、数値化できない言語データを整理し、新たな発想を得て問題解決へつなげる手法です。 略してN7(読み:エヌナナ)と呼ばれま...

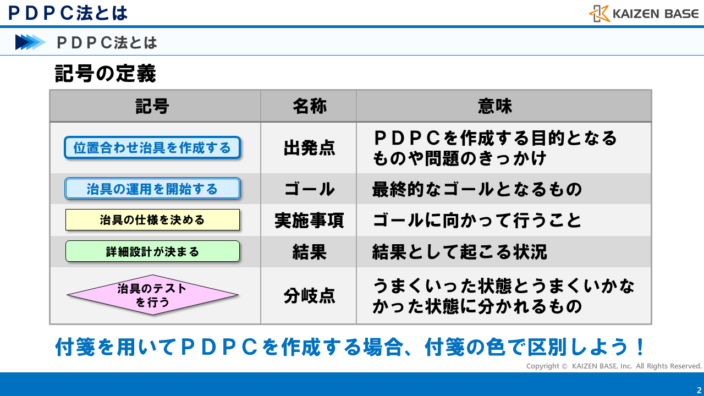

記号の定義の確認

PDPCを作成するにあたり、記号の定義を統一しておきましょう。

記号の例を挙げていきます。

まずは、出発点です。PDPCを作成する目的となるものや問題のきっかけです。

次はゴールです。目的に対し、最終的なゴールとなるものです。

次は、実施事項です。ゴールに向かって行うことです。

次は、結果です。何かを行った結果として起こる状況です。

最後に、分岐点です。うまくいった状態とうまくいかなかった状態に分かれるものです。

それぞれの使い方をPDPCの作成を行いながら理解していきましょう。

付箋を用いてPDPCを作成する場合、付箋の色でこれらを区別するとわかりやすいですね。

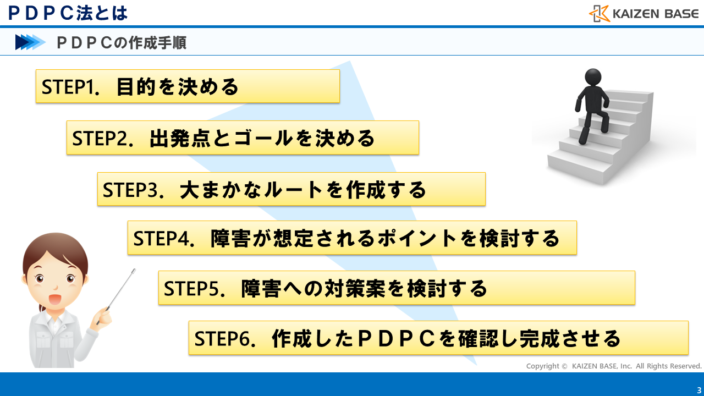

PDPCの作成手順

PDPCは、以下の6STEPで作成・活用を進めていきます。

STEP1.目的を決める

STEP2.出発点とゴールを決める

STEP3.大まかなルートを作成する

STEP4.障害が想定されるポイントを検討する

STEP5.障害への対策案を検討する

STEP6.作成したPDPCを確認し完成させる

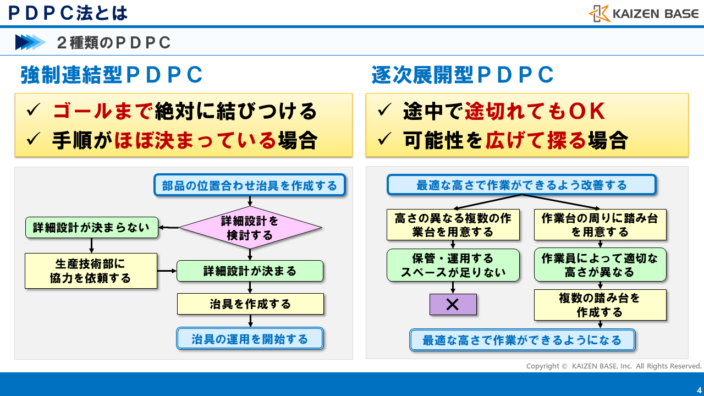

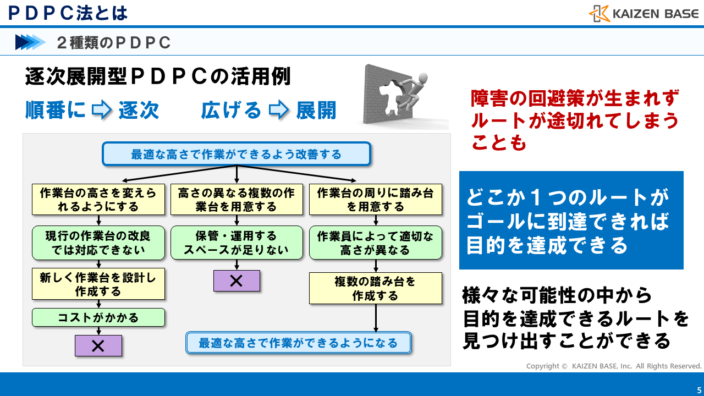

2種類のPDPC

PDPCには「強制連結型PDPC」と「逐次展開型PDPC」の2種類があります。

強制連結型PDPCは、ルートをゴールまで絶対に結びつけるPDPCで、手順がほぼ決まっている場合に用いられます。

これまで紹介してきたものは強制連結型PDPCです。

一方、逐次展開型PDPCは、ルートが途中で途切れてもOKなPDPCで、何か1つでもゴールに到達できるルートは無いか、可能性を広げて探る場合に用いられます。

逐次展開型PDPCについても概要を確認しましょう。

逐次展開型PDPCの特徴

例えば、逐次展開型PDPCは改善案の検討に用いることができます。

「最適な高さで作業ができるようになる」というゴールに向かって

「作業台の高さを変えられるようにする」「高さの異なる複数の作業台を用意する」「作業台の周りに踏み台を用意する」という改善案を挙げました。

このように、考えられる可能性を順番に広げていくPDPCが逐次展開型PDPCです。

これらに対してそれぞれの障害を想定しルートを作っていくのですが、改善案の障害を想定していくうちに、障害の回避策が生まれずルートが途切れてしまうことがあります。

この場合には全てのルートを目的に到達させる必要はなく、どこか1つのルートがゴールに到達できれば目的を達成できることとなります。

「ルートが途中で途切れてもOK」とはどういうことか理解いただけたのではないでしょうか。

このように、逐次展開型PDPCを用いると様々な可能性の中から目的を達成できるルートを見つけ出すことができます。

また、これに似た使い方として、問題が発生したときに最悪のルートをたどるとどのようなリスクにつながるかを想定し、その防止策を検討するといった使い方もあります。

途中でリスクを回避できればそこでルートを途切れさせます。ゴールにたどり着くことを狙うのではなく、ルートを途切れさせることを狙う使い方です。

どの使い方をする場合であっても、実際に作図することで新たな気付きが生まれ、頭の中で考える以上に精度の高い想定を行うことができます。

うまく活用していきましょう。

PDPC作成のポイント

PDPCを作成する際には、うまくいかなかった場合はどうなるか、どこで失敗してしまうかを考えることになります。

うまくいかない場合のことを考えるのはどうしても抵抗を感じてしまうものです。

しかし、どんな障害でも「全員で考えることで打開策は生まれてくる」とポジティブに取り組みましょう。

リーダーがアイデアの出やすい明るい雰囲気を作ることも重要となります。

PDPCを作成してから計画を開始しよう

計画を開始する前にPDPCを作る時間を惜しんでしまったせいで、問題への対応が後手後手に回ってしまい、余計に時間が掛かってしまうことも珍しくありません。

PDPCを作成することで、事前に障害を予測し先手を打って対策を行うことができ、結果的に早く目的を達成できる場合もあります。

作る時間を惜しまず、まずはPDPCを作成し計画を開始するようにしましょう。

新QC7つ道具について学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、新QC7つ道具に関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コース「k1-17:アニメで学ぶ新QC7つ道具~Part1~」

新QC7つ道具は、言語データを扱います。製造現場のみならず、企画・設計・計画・営業などの部門で改善活動を行う際にも大変有効なツールです。本コースで、親和図法、連関図法、系統図法についての基礎知識を身につけ、改善活動を効果的に進められるスキルを磨いていきましょう。

学習コースの詳細

Lesson1:新QC7つ道具とは(7:38)

Lesson2:親和図法(手順)(7:26)

Lesson3:親和図法(効果)(9:01)

Lesson4:連関図法(8:01)

Lesson5:系統図法(8:18)

「Lesson1:新QC7つ道具とは」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:親和図法(手順)」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

学習コース「k1-18:アニメで学ぶ新QC7つ道具~Part2~」

Part2では、マトリックス図法、アローダイヤグラム法、PDPC法、マトリックス・データ解析についての基礎知識を身につけ、改善活動の幅を一層広げていきましょう。

学習コースの詳細

Lesson1:マトリックス図法(7:45)

Lesson2:アローダイヤグラム法(手順)(8:13)

Lesson3:アローダイヤグラム法(ポイント)(7:47)

Lesson4:PDPC法(9:31)

Lesson5:マトリックス・データ解析(9:30)

「Lesson1:マトリックス図法」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:アローダイヤグラム法(手順)」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

「PDPC(プロセス決定計画図)」に関する教材ダウンロード

無料会員に登録すると教材のダウンロードができます!

ダウンロードした資料につきましては、コンテンツ利用規約に同意の上、ご利用くださいますようお願い致します。例えば、下記の行為は禁止となります(利用規約を一部抜粋)

- 本コンテンツを利用してのコンサルティング業務をする行為

- 利益享受または販売を目的として利用(販売やWEBサイトへの掲載等)をする行為

- 二次的著作物を制作し第三者に配布する行為

- 弊社または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為

| 使用用途 | 社内教育や発表資料作成における作業効率化等 |

|---|---|

| ファイル形式 | PowerPoint |

| 教材ダウンロード | 無料会員に登録すると、ココにダウンロードボタンが表示されます。 |

ログイン/無料会員登録はこちらから

無料会員の方はログインしてください。

新規会員登録のご案内

会員登録特典!

- 閲覧できる動画が2倍に増加

- カイゼン講座で使用している資料の一部がダウンロード可能

- 実務で使えるテンプレートがダウンロード可能

- カイゼン情報や限定情報満載のメルマガが受け取れる

個人向け有料動画サービスに申し込むと、さらに充実!

限定の学習動画が閲覧可能になります!

.png)