実務で使える「可動率」の計算方法と正しい使い方|複数品種、切り替え時間などにも対応

.png)

「多品種を製造する現場での可動率の計算方法が分からない…」、「数字を出しているものの現場感覚と乖離している…」

可動率は、製造の最短時間に対して実際にかかった時間を表す指標で、その日の現場の頑張りにも関わってきます。だからこそ、公式に当てはめて計算・評価するだけでは上手くいかない場合もあります。本記事では、可動率の計算方法や使い方、重要なポイントなどについて、実務に沿って解説します。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

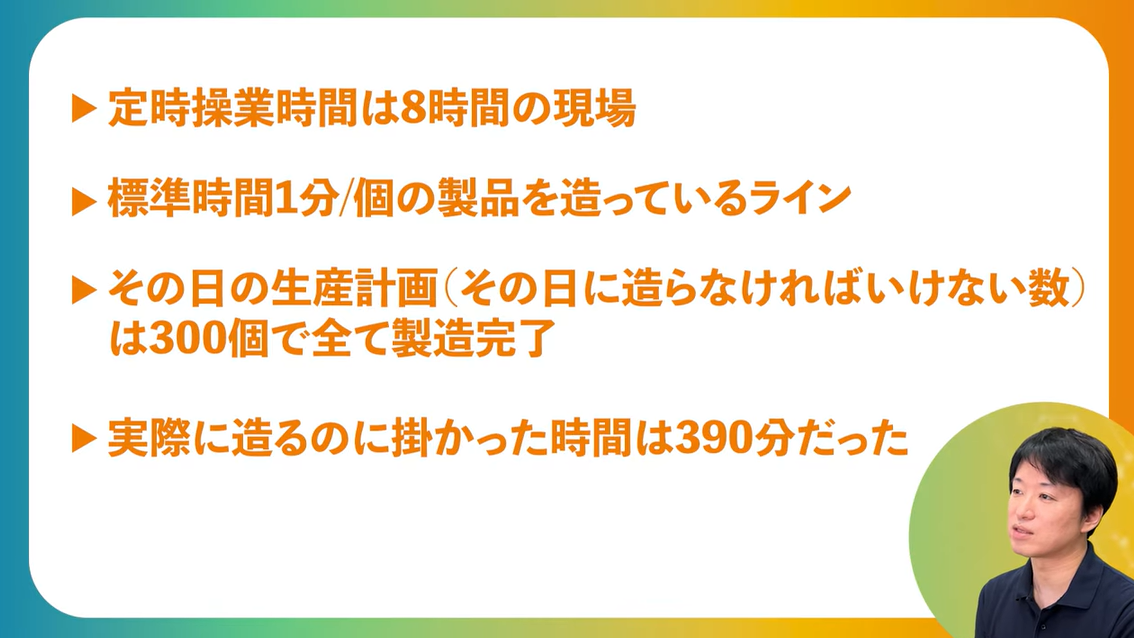

可動率の基本とおさらい

例えば図のような条件の場合、可動率は(1分/個×300個=300分)÷390分=76.9%と、比較的シンプルな計算方法で導き出せましたよね。

現場の実際

今日はそのようなときにどう計算をすればよいか、解説していきます。

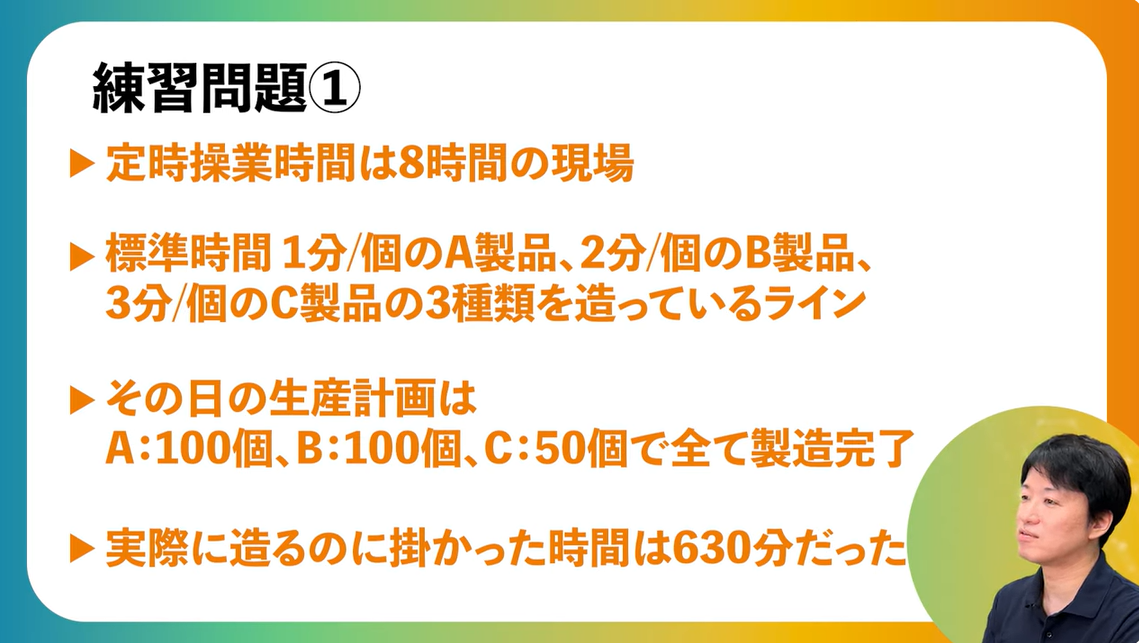

練習問題

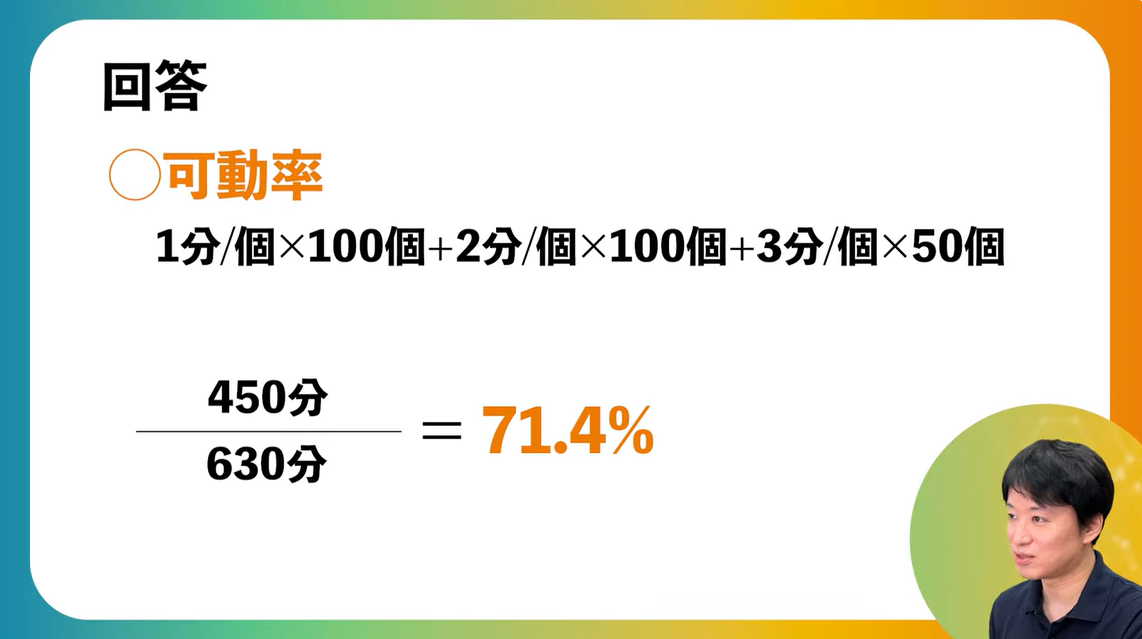

A製品は1分で1個、B製品は2分で1個、C製品は3分で1個造れます。そしてその日、A、B製品は100個ずつ、C製品は50個造りました。実際にかかった時間は630分だった時、可動率は何%になるでしょうか。

実際にかかったのは630分でしたので、可動率は71.4%になるということです。ただし、実務上はこの計算だけでは上手くいかないこともあるのです。

実務上の落とし穴

そうなると、造る品種が多い日ほど切り替えの時間が増え、可動率が下がってしまうのです。例えば2品種造った日より、6品種造った日のほうが可動率は下がりますが、その日は頑張りが足りなかったと言えるでしょうか。

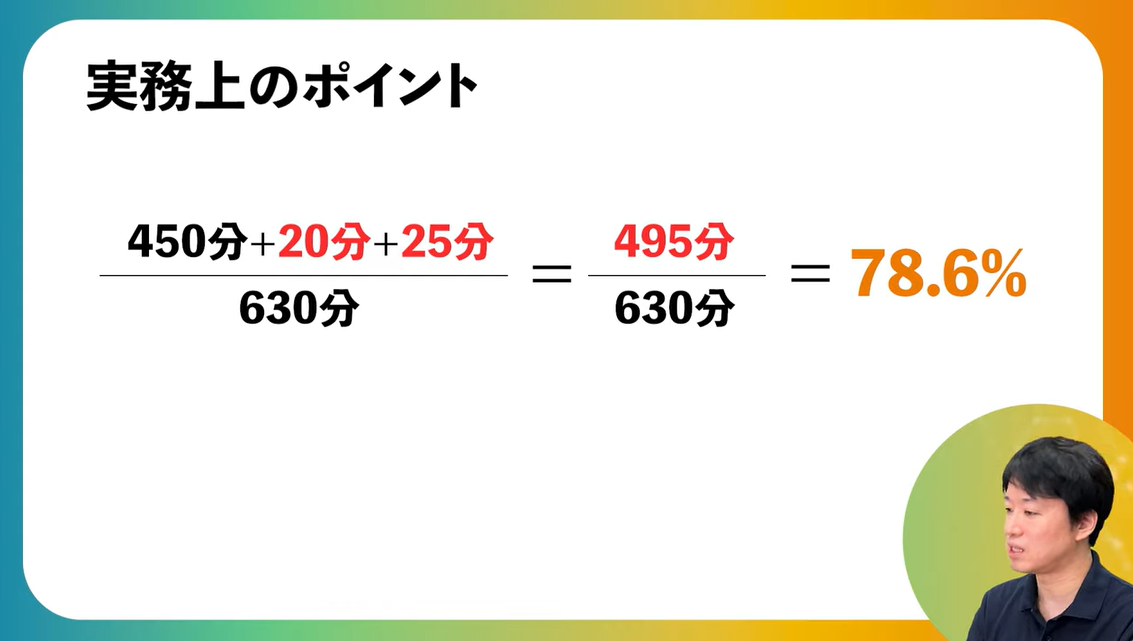

A製品からB製品への切り替えに20分、B製品からC製品への切り替えに25分かかるとすると、可動率は78.6%に上がるというわけです。

まとめ

可動率をしっかりと理解し、現場の方の頑張りを褒めるために使用していきましょう。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)