製造業の事故・経緯報告書と対策書の書き方|テンプレート活用と再発防止のポイント

.png)

工場や製造現場にとって、「報告書」は業務改善や安全管理に欠かせないツールです。特に、事故が発生した際の事故報告書や、トラブルの経緯報告書、再発防止のための対策書は、単なる事後報告ではなく、職場の「カイゼン」に直結する重要な役割を果たします。本記事では、製造業における報告書の種類と目的から、事故・トラブル時の報告書(事故報告書・経緯報告書)の書き方、テンプレート例、さらに再発防止に向けた対策書のまとめ方まで、具体例を交えて解説します。現場のカイゼン活動や安全文化の醸成にぜひお役立てください。

製造業における報告書の種類と重要性

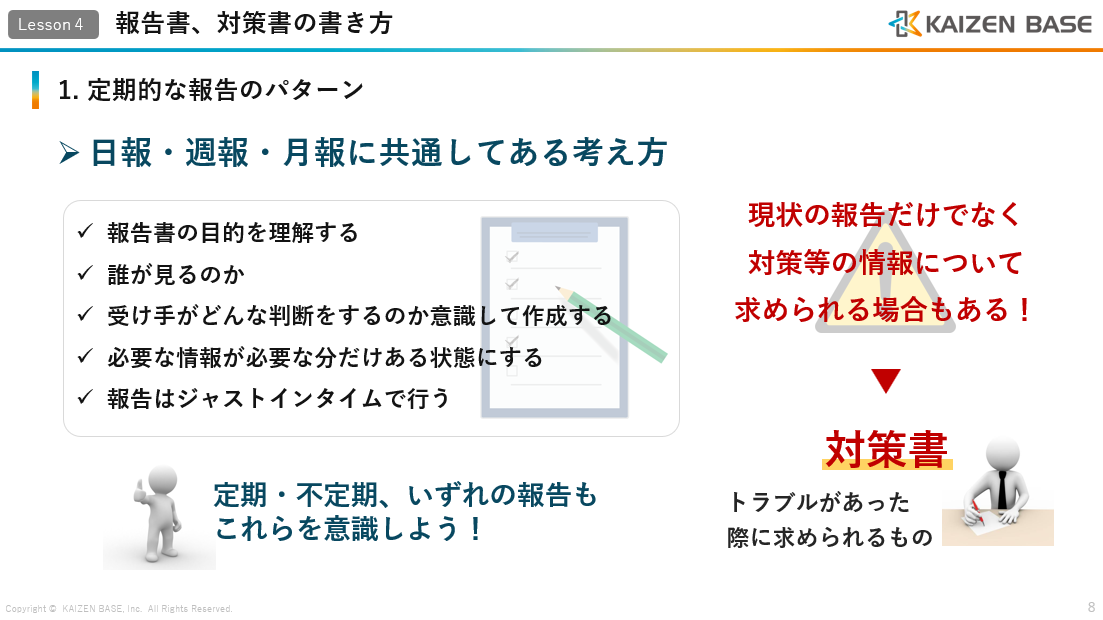

製造業の現場では、日常的な業務から異常事態の発生まで、様々な場面で報告書を作成します。報告書にはそれぞれの目的によってポイントがあり、正しく活用することで業務の効率化やミスの未然防止につながります。

- 日報:現場で毎日の作業内容や出来事を記録・共有する報告書です。その日の業務の進捗やトラブルの有無を簡潔にまとめます。

- 週報:1週間単位で個人やチームの活動状況を報告するものです。週ごとの目標達成度や発生した課題、翌週に向けた対策などを整理します。

- 月報:月単位で業務の成果や進捗を振り返る報告書です。月間の生産実績や品質指標を総括し、翌月への課題と計画を示します。

これら定期報告書のポイントの共通点は、いずれも簡潔で分かりやすく、そして事実に基づいて書くことです。箇条書きや図表を用いて見やすいレイアウトにし、可能な限り数値データを活用して客観性を持たせます。また最後に明確な結論や次のアクションを示すことで、報告を受け取った側が何をすべきか判断しやすくなります。日報・週報・月報は、日常業務の継続的な改善を促すコミュニケーション手段とも言えるでしょう。

一方、事故報告書や経緯報告書は、現場でイレギュラーな事故・不具合・トラブルが発生した際に作成する特別な報告書です。安全上の事故、ヒヤリハット(ニアミス)、品質不良やクレームなど、通常とは異なる事態が起きた場合、その事実関係や経緯を迅速かつ正確に伝える必要があります。これらは関係者に状況を共有し、被害拡大の防止や初動対応、さらに原因究明と再発防止策の検討に役立てる目的があります。適切な報告書の作成は組織全体のリスク管理力を高め、同種事故の未然防止にもつながります。

事故報告書・経緯報告書とは?その目的と役割

事故報告書

事故報告書とは、職場で起きた事故の詳細を記録し、原因を分析し、再発防止策を立案するためのドキュメントです。事故の再発防止や職場の安全性向上に貢献します。現場で事故(労災や設備トラブルなど)が発生した際には、できるだけ早急に事故報告書を作成し、関係部署や上司へ共有します。これにより、組織全体が同じ情報を基に適切な対応策を講じることが可能になります。また、報告書として記録に残すことで、後日の検証や分析において客観的な情報を参照できるようになります。事故報告書は組織の安全文化を支え、類似事故の未然防止に資する重要なツールと言えるでしょう。

経緯報告書

経緯報告書(経過報告書)は、業務中に起きたミスやトラブルの発生状況や経過を報告するための書類です。問題が解決していない段階で提出され、判明している事実と現状をいち早く共有するために用いられます。例えば、ある製造ラインで重大な不具合が発生した場合、原因究明や復旧を待たずにまず経緯報告書を作成し、上司や関連部署に現在分かっている情報を伝達します。経緯報告書は社内向けと社外向けで若干の書き方の違いはありますが、共有する情報の内容自体に大きな差はありません。社外提出用では書式や表現をよりフォーマルに整え、冒頭にお詫びの一文を入れるなどの配慮を行います。

いずれにせよ、事故やトラブルが起きた際には迅速かつ正確な報告が第一です。初動対応の遅れや情報共有の不足は被害を拡大させる恐れがあります。報告書には事実を余すところなく記載し、憶測で判断しないよう注意しましょう。

事故報告書の書き方:正確に状況を伝えるポイント

現場で事故やヒヤリハットが発生した際、的確な事故報告書を作成するにはいくつかの重要なポイントがあります。以下に、押さえておきたいポイントを整理します。

- 事実を正確に、客観的に記述する:

起こった事象をありのままに書きます。主観的な推測や言い訳、責任転嫁は避け、観察した客観的事実のみを記載します。例えば「機械の温度が通常より高くなっていた」という事実と、「過熱が原因と思われる」という推測は明確に区別し、推測には「○○と推測される」などと注記しましょう。事実と意見が混在すると原因究明に支障をきたすため注意が必要です。 - 5W1Hで要点を網羅する:

事故報告書には「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の要素を漏れなく記載します。例えば「いつ」は発生日時(年月日と時刻)を、「どこで」は工場名や工程名まで具体的に、「誰が」は関係者全員の氏名・役職を、「何を」は起きた事象と被害状況を、「なぜ」は推定される原因を、「どのように」は事故の経緯と直後の対応を記述します。これらを網羅することで、第三者にも状況を正しく伝えられます。 - 時系列で経緯を整理する:

出来事の流れは発生順に沿って記述し、箇条書きで整理すると分かりやすくなります。事故が発生するまでに「何がいつ起こったのか」を時系列で追えていないと、原因解明の手がかりを見落とす可能性があります。特に複数の出来事が重なって事故に至った場合、流れが前後すると非常に理解しづらくなるため注意しましょう。 - 再発防止策まで言及する:

可能な範囲で、今回の事故から得られた教訓や今後の改善策についても記載します。再発防止策は「今後気を付ける」では不十分です。誰がいつ何を行うかまで具体的に落とし込みましょう。ただし事故直後で対策が未定の場合は、判明次第追記する旨を書き添えておくとよいでしょう。

上記のポイントを踏まえることで、事実関係が明確で再発防止に繋がる事故報告書を作成できます。それでは実際に、事故報告書にはどのような項目を盛り込むべきか、基本的なテンプレート(書式)の例を確認しましょう。

事故報告書の主な記載項目(テンプレート例)

一般的な事故報告書・経緯報告書には、以下のような項目を含めます。それぞれの項目ごとに簡潔かつ漏れのない記述を心がけましょう。

- 基本情報:発生日時、発生場所、報告者氏名(および所属部署)などを冒頭に記載します。

- 事故の概要(内容):どのような事故・トラブルが発生したかを簡潔にまとめます。第三者が読んでも状況を把握できるよう、5W1Hを意識して「いつ・どこで・何が・どのように起きたか」「被害や影響の対象者、関係者は誰か」「なぜ起こったのか」などを書きます。

例:「○月○日○時○分、○○工場内で発生した設備トラブルによりラインが緊急停止。作業者1名が一時体調不良を起こし、当日出荷予定に約2時間の遅れ発生。」 - 経緯(発生から対応までの流れ):事故発生からその後の対応までの流れを時系列で箇条書きにします。何時何分に何が起き、誰がどう対応したか、といった事実について順を追って記録します。時系列で書くことで、後から見直した際にも事象の流れを追跡しやすくなります。

- 原因と再発防止策:事故や不具合の原因が明らかになっている場合に詳しく記載します。特定できていない場合は「現在調査中」とし、原因究明後に追記します。同様に再発防止策も判明次第記載します。

上記はあくまで一般的なフォーマットです。実際には事故の種類や社内ルールに応じて項目を調整してください。例えば品質クレーム対応では、経緯や原因・対策の詳細に加えて取引先への経過報告やお詫びや保証などの対応まで含める必要があります。

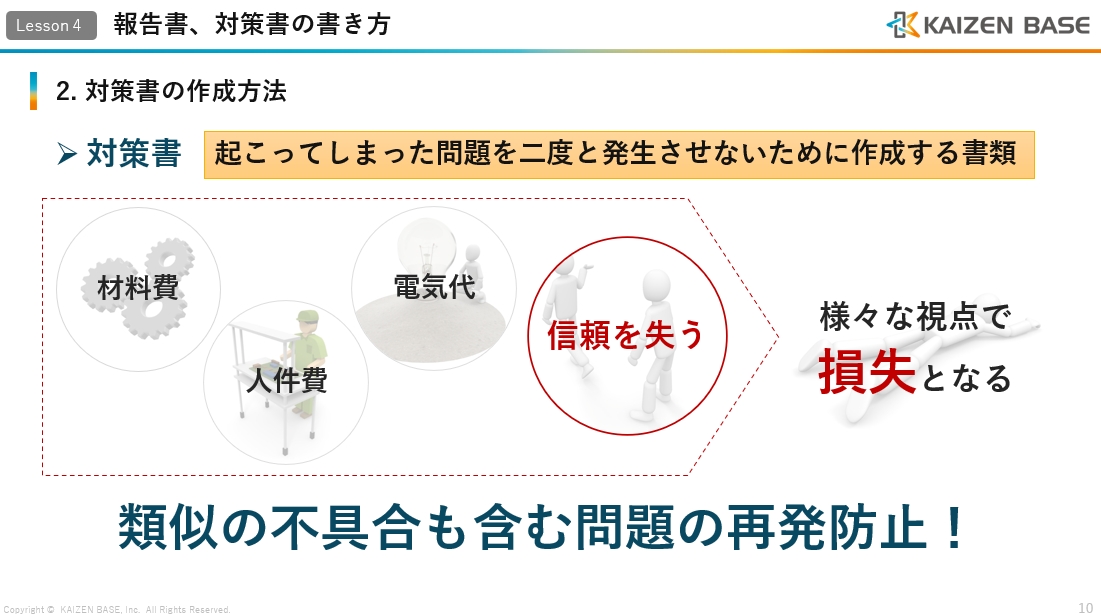

対策書の書き方:再発防止策を効果的にまとめる

事故報告書や経緯報告書で問題の共有がなされた後は、再発防止に向けた「対策書」を作成し、具体的な改善策を講じることが求められます。製造業における対策書とは、発生した不具合やクレームに対し、再発を防ぐための処置(是正措置)を示す文書です。適切な対策書は、社内の品質向上のみならず、取引先や顧客との信頼回復にも繋がります。

対策書の主眼はあくまで「再び同じ問題を起こさないこと」にあります。そのため、単なる現象の報告ではなく、問題の原因を深く掘り下げた分析と、それを踏まえた具体的な対策内容を盛り込む必要があります。以下に、対策書を作成する上でのポイントを示します。

- 現象と真因を区別して記載する:

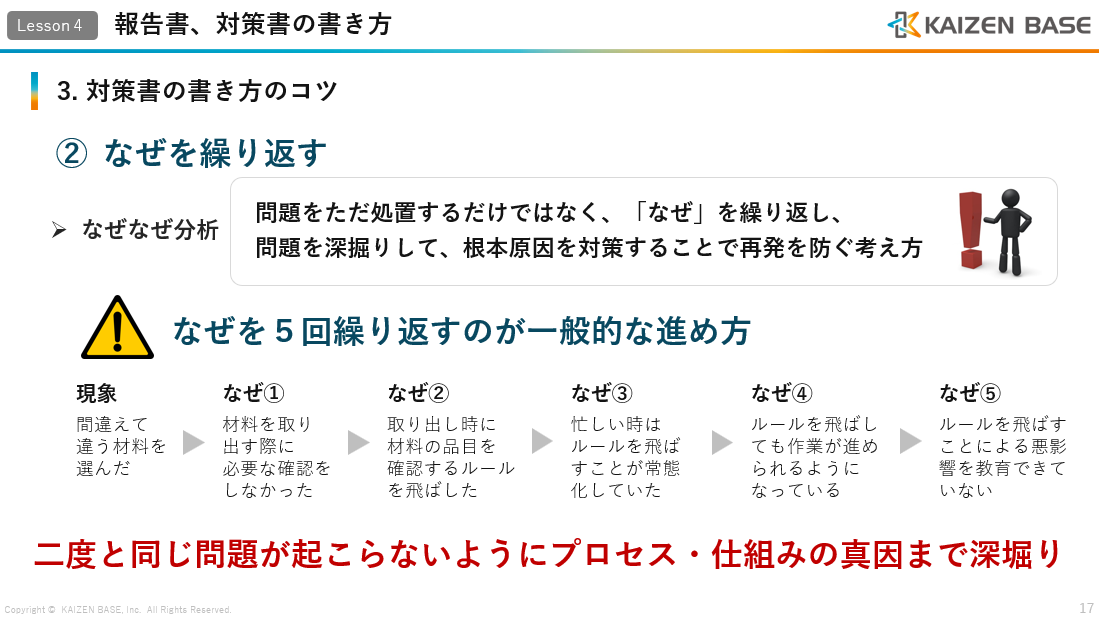

まず、不具合や事故の発生原因と流出原因を明確に切り分けます。発生原因とは「なぜ問題が起こったのか」という根本的な理由、流出原因とは「なぜその問題が検査や管理で見逃されたのか」という視点です。例えば「作業者が部品を取り違えた」という現象に対し、その裏には「部品の保管場所や表示が分かりにくかった」などの原因がないか検討します。ただミスを責めるのではなく、プロセス上の弱点を洗い出すことが重要です。 - 「なぜ」を繰り返し、根本原因を追求する:

真の原因を突き止めるために、いわゆるなぜなぜ分析(5Why分析)を活用します。表面的な原因のさらに背景にある要因について「なぜそれが起きたのか?」と問いかけ、原因を階層的に深掘りしていきます。このプロセスを繰り返すことで、組織の仕組みやルールの欠陥、教育不足など、真の根本原因が見えてきます。 - ルールや基準の不備も見逃さない:

表面上は人的ミスであっても、その背後に手順書やルールの不備がないか検証します。例えば「確認作業が暗黙の了解で行われていた」「重要なチェック項目が明文化されていなかった」等、組織として改善すべき点がないか探ります。もし現場で暗黙知に頼った運用が行われていたなら、これを機に正式な手順を定め周知徹底するなどの対策が必要です。 - 三現主義で現場を検証する:

机上の推測だけで原因を判断するのは危険です。必ず現場(現地)に赴き、現物を確認し、現実を直視するという「三現主義」に則って調査を行いましょう。実際の設備や製品、作業環境を自分の目で確認することで、報告書の文字情報だけでは分からない真因が判明することも多々あります。 - 対策は暫定措置と恒久措置を計画し、効果検証まで行う:

原因が判明したら、まずは再発防止のための即効的な暫定対策を実施し、並行して根本解決に向けた恒久対策を検討します。対策書にはそれぞれの実施内容と担当者・スケジュールを明記し、確実に実行されるようにします。さらに、実施後は対策の効果検証も欠かさず行いましょう。例えば、対策後1か月間で同様の不具合が再発していないか確認したり、品質指標の改善状況をモニタリングしたりします。こうしたPDCAサイクルを回すことで、継続的なカイゼンにつなげることができます。

以上のような観点で対策書をまとめることで、再発防止に実効性のある改善策を社内外に示すことができます。特に顧客クレームに対する是正処置として対策書を提出する場合は、「きちんと原因を突き止め、適切な手を打った」という安心感を持ってもらうことが重要です。曖昧な表現や責任の所在をぼかす書き方は信用を損ねます。

まとめ:報告書を「カイゼン」に活かし現場力向上へ

製造業の報告書、とりわけ事故報告書・経緯報告書や対策書の書き方について解説しました。正しく書かれた報告書は、単なる問題の記録ではなく職場のカイゼン活動そのものです。現場で起きた失敗やヒヤリハットから学びを引き出し、それを次に活かす——まさに「カイゼン」の原点が報告書には詰まっています。いざという時の確実な報告と原因究明・対策立案を通じて、組織全体の安全意識と問題解決力を高めていきましょう。

報告書・対策書について学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、報告書・対策書に関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コースの概要「bs-06:アニメで学ぶデータ・情報の扱い方と報告書・議事録作成のコツ」

ビジネスでは、膨大な量のデータを理解し、効果的に活用することが求められます。これは、企業の競争力を左右する非常に重要な能力です。

本コースでは、データ・情報を正しく扱うためのポイントや、データ・情報を加工して、報告書や議事録など所定の形に落としていくためのコツについて学びます。

学習コースの詳細

Lesson1:業務におけるデータ・情報の取り扱い(14分)

Lesson2:正しいデータの選別の仕方(12分)

Lesson3:データのグラフ化と考察の仕方(15分)

Lesson4:報告書、対策書の書き方(19分)

Lesson5:議事録の書き方(13分)

「Lesson1:業務におけるデータ・情報の取り扱い」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:正しいデータの選別の仕方」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)