なぜなぜ分析が上手くいくようになるコツ|MECEで考える、「なぜ」は深堀りしない!?

.png)

「なぜなぜ分析が上手くいかない…」、「ふたを開けたら、こじつけの分析になっていた…」

本記事は、なぜなぜ分析が「難しい」、「上手くいかない」と感じる人に向けて、分かりやすいコツをお伝えします。フレームワークに沿って実践することで、なぜなぜ分析への苦手意識を無くしていくことができます。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

なぜなぜ分析のポイント

それは、「なぜ1」をきちんと挙げられるようになることに集中することです。もちろんこれだけで全部ができるわけではありませんが、まずは「なぜ1」がきちんと出せるようになると、自信が付きます。

「なぜ1」が大事な理由

思いつきに頼って出してしまい、抜け漏れが出るケースが多いのです。ここで迷子になると、以降の掘り下げも不安定になります。逆に「なぜ1」がちゃんと出せるようになると、その後の分析の方向も大きくは外れなくなります。

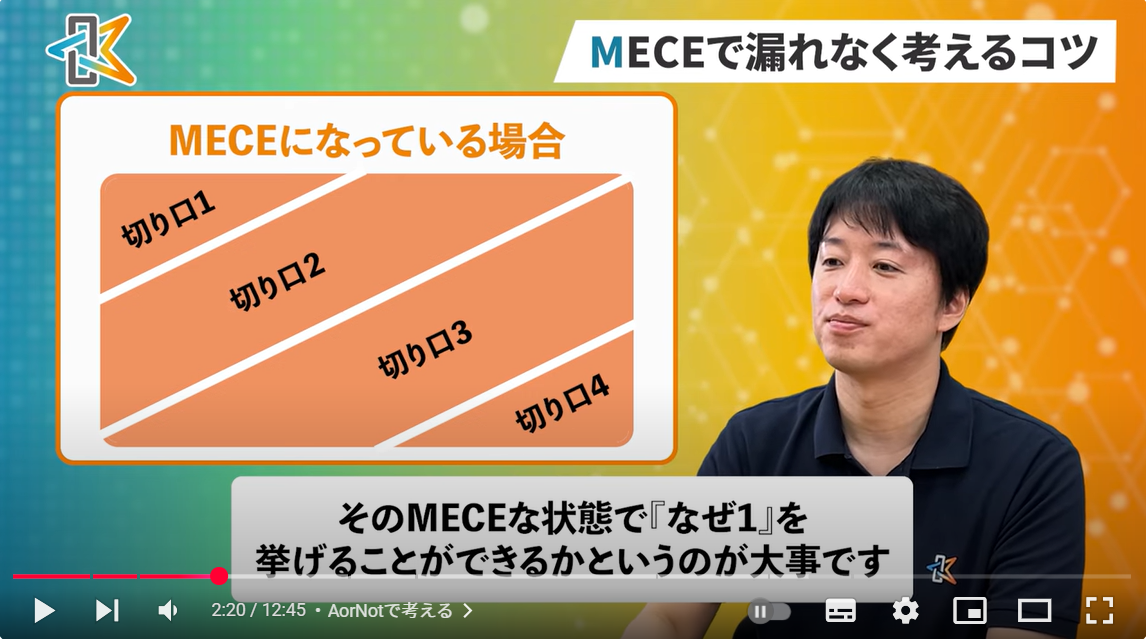

「なぜ1」はMECEで挙げる

うまい切り口を見つけることで、全体を漏れなくカバーしながらも、上手く分けることができます。このようにMECEな状態で「なぜ1」を挙げることが重要なのです。

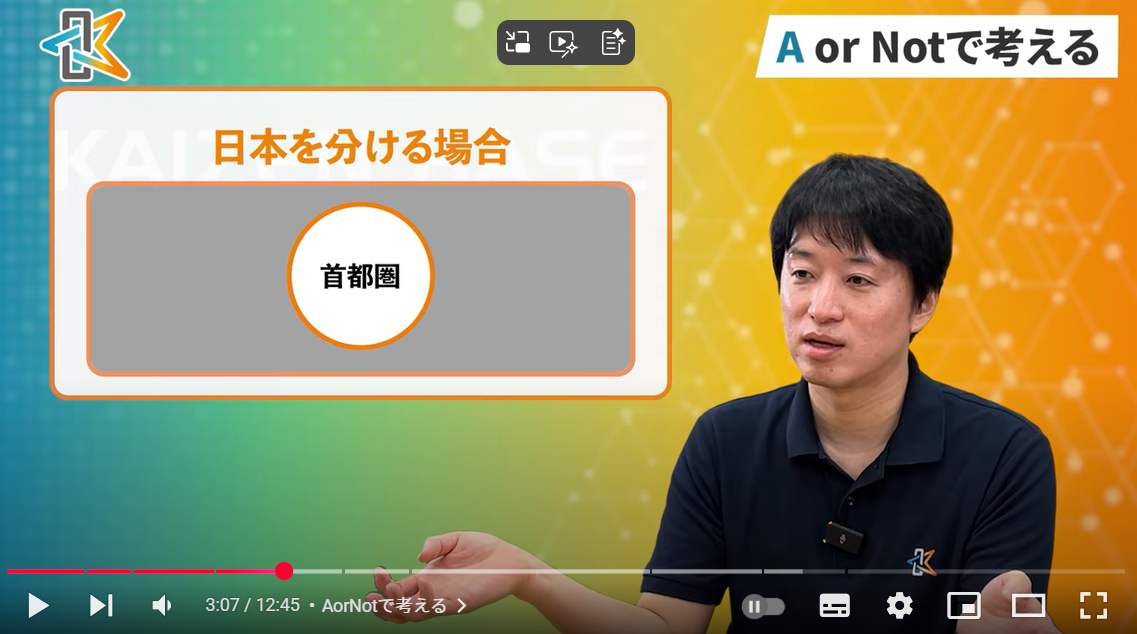

コツ①:A or Notで考える

例えば日本をMECEで分ける場合、「東京かそれ以外か」、「首都圏かそれ以外か」はそれぞれMECEになっていますよね。

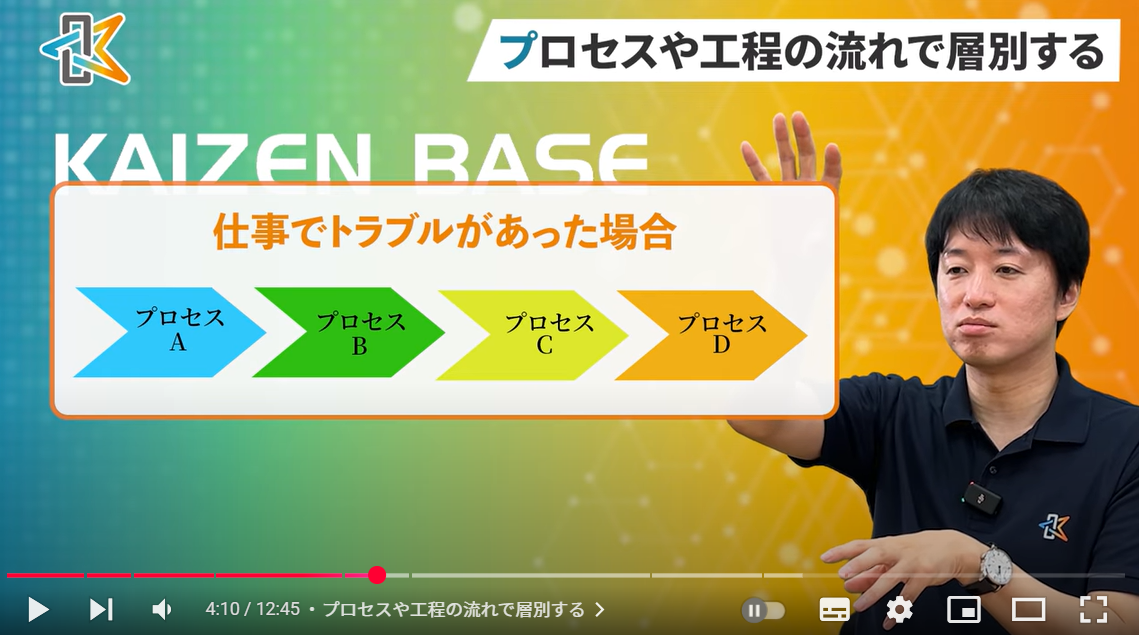

コツ②:プロセスや工程の流れで層別する

例えばトラブルが発生した場合には、プロセスをA~Dに分けることで全体がMECEになり、プロセスBに問題がありそうであればそこだけを深堀すればよいわけです。プロセスで分けられる場合にはこの方法、そうでない場合には「A or Not」で考えるのが良いでしょう。

真因にたどり着くための分析手法

例えば、あるスイカの中に真因があるとして、どこにあるかを見つけていく、という考え方です。スイカを「なぜ1」でぱかっと半分に割り、それをさらに半分に分けていく。そうするとどこかで、「ここは関係ない」という部分が見えるのでそこはつぶしていく。それを繰り返すことによっておのずと真因が見つかるということです。

まとめると、解像度を上げながら層別をしていき、余計なものを排除していく。そして最後に残ったものが真因ということになります。答えを直線的に深堀し、ダイレクトに掴みに行こうとすると、無理やりつなげてしまうということにもなりかねません。

まとめ

フレームに沿って挙げるとやりやすくなるので、ぜひ使っていきましょう。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)