資料が見違える!Excelグラフの作り方・使い方|円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフなどを解説

.png)

「資料作成」や「社内報告」、「改善提案」などでデータを見せる際、グラフは強力なツールです。しかし、グラフの種類を誤って選ぶと、かえって伝えたいポイントがぼやけてしまうこともあります。Excel(エクセル)やPowerPointを使えば簡単にグラフを作成できますが、目的に応じて適切なグラフを選択することが重要です。本記事では、代表的なグラフの意味・特徴・使いどき・注意点を実務ベースでわかりやすく解説します。円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、散布図、ヒストグラム、帯グラフ、レーダーチャートといった主要なグラフの使い分け方をマスターし、「伝わる」資料作成やプレゼンに活かしましょう。

グラフを選ぶ前に知っておきたい基本ポイント

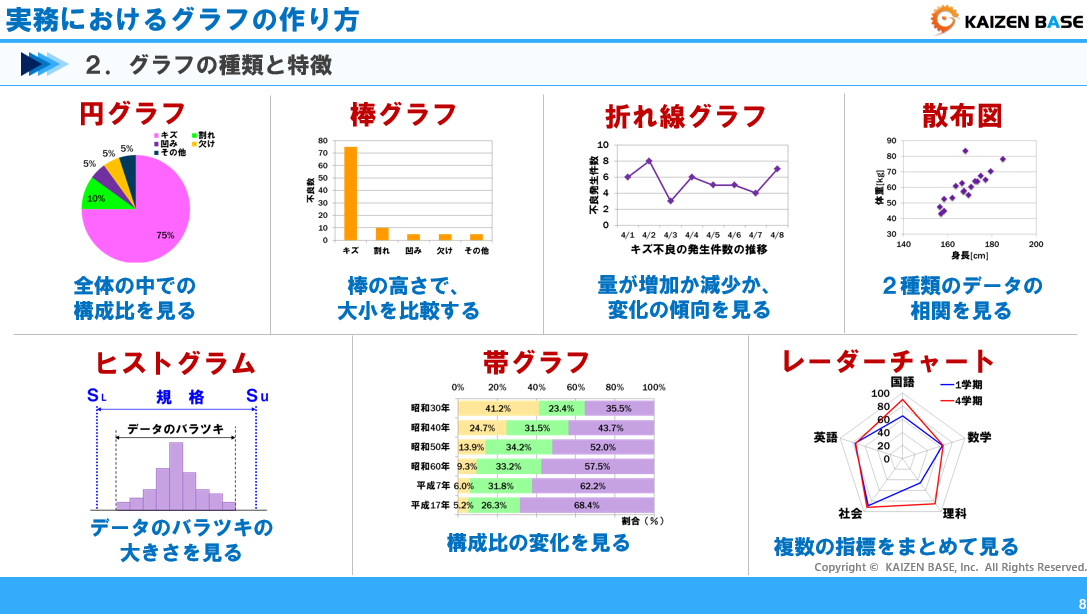

グラフは数値データを視覚的に表現し、全体像を直感的に伝えるための手法です。Excelには円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフ・散布図・ヒストグラム・帯グラフ・レーダーチャートなど代表的なグラフがひと通り揃っており、誰でも手軽に作成できます。しかし、それぞれ得意・不得意な表現があり、適切でない種類を使うと要点が伝わりにくくなる場合があります。グラフ作成の目的やデータの種類に応じて使い分けることが大切です。

グラフ選定の基本判断: まずデータの合計が100%になるか確認します。合計100%なら円グラフが候補です。100%にならない場合、データが時系列の連続データなら折れ線グラフ、時系列でない独立データなら棒グラフを使う、というのが基本的な判断基準です。迷ったときはこのルールに当てはめるだけでも、大きな間違いを防げます。

以下では各グラフの特徴と活用シーン、注意点について具体的に見ていきましょう。

円グラフ – 構成比を示すグラフ

円グラフは、全体に対する各項目の割合(構成比)を示すのに適したグラフです。データの合計がちょうど100%になるようなとき、その100%の中で各項目が占める比率を一目で示すことができます。たとえば製品A・B・Cの売上構成比や、社内の年代別社員比率など、「全体に対する内訳」を強調したい場面で活躍します。

使いどき

「全体の中で各要素がどれくらいの割合を占めるか」を示したいときに円グラフが有効です。瞬間的な構成比を示す用途(例: ある年度における費用内訳)に向いており、時系列の推移には適しません(後述の帯グラフが適しています)。資料作成や社内報告では、アンケート結果の割合や売上構成の報告などによく使われます。

特徴

円グラフは全体を円(=100%)に見立て、各項目の比率を扇形の大きさで表現します。基本的には比率の大きい順に扇形を配置して時計回りに並べ、項目が多すぎる場合は小さな比率のものを「その他」にまとめるのが定石です。一般には「その他」の割合は全体の30~40%以下に抑えるとよいとされています。

注意点

円グラフを使う際の注意点は次の通りです。

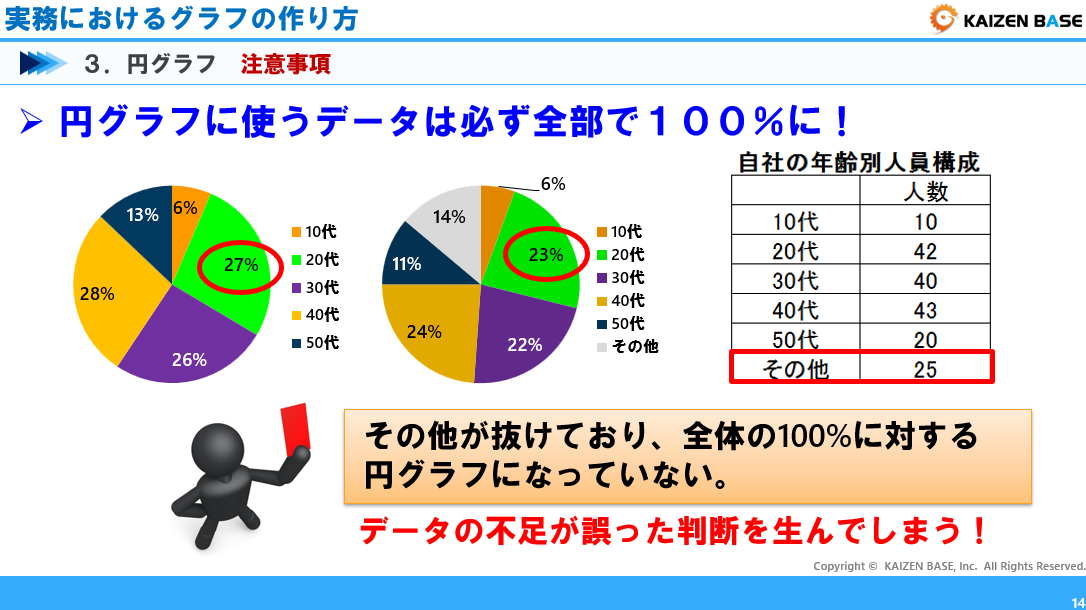

- データの合計が必ず100%になるようにする

円グラフに用いるデータは漏れなく全体を網羅し、合計100%になることが前提です。一部のデータが抜け落ちていると、パッと見では気づきにくく誤った解釈につながります。「その他」を含めた全体で100%になるか、必ず確認してから描きましょう。 - 項目が多すぎる場合は使わない

要素が多いと扇形が細分化されすぎて見にくくなります。小さな項目が多数ある場合は円グラフには向かず、棒グラフ等で一覧にした方がわかりやすいでしょう。 - 数値比較には不向き

複数の値を厳密に比較するには円グラフは適しません。扇形の形状が異なると人間は面積の比較が難しく、数値を比較したい場合は棒グラフを使うべきとされています。円グラフはあくまで大まかな比率感を掴むためのものです。 - 3D表示は避ける

立体的な円グラフ(3D円グラフ)は見栄えは派手ですが、手前に来た要素が大きく見えてしまうなど視覚的な錯覚で正確な比較を妨げます。また読む側に「何かを誤魔化そうとしているのでは?」という不信感を与える場合もあります。基本的に円グラフはシンプルな2D表示で十分です。

円グラフは全体に対する割合を直感的に伝える便利な手段ですが、上記のポイントを押さえて作成しましょう。合計の漏れや視覚効果による誤解を防ぐことで、正しく事実を伝えることができます。

棒グラフ – 項目間の大小を比較するグラフ

棒グラフは、比較したい項目を横軸に並べ、縦軸に数量をとって棒の高さで各項目の数値を比較する際に使う基本的なグラフです。複数のデータ系列間で量の大小を一目で示すのに適しており、製造現場の実績比較やランキング表示など幅広い場面で活用されています。

使いどき

「複数項目の数値を比較したい」時は迷わず棒グラフです。例えば工場ごとの生産数比較、月ごとの不良件数比較、部署別のコスト比較など、異なるカテゴリ間でどちらが大きいか小さいかを示すのに最適です。棒の長さがそのまま数量の大小を表すため視覚的に分かりやすく、社内報告でも頻出します。

特徴

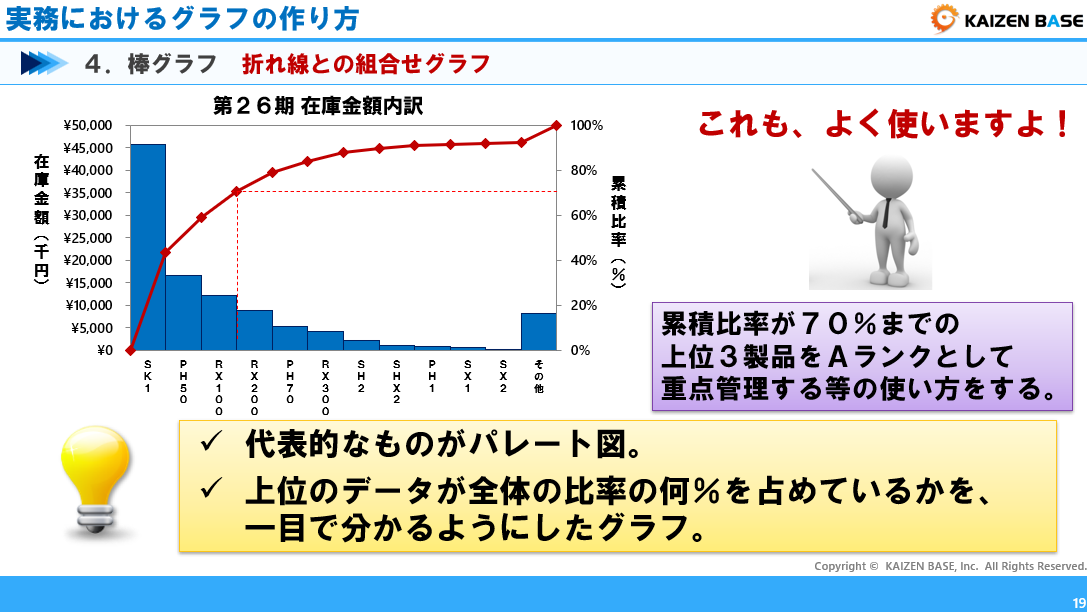

棒グラフには縦棒グラフと横棒グラフがありますが、基本的な見やすさの工夫は共通です。棒の並び順に明確な決まりはありませんが、読み手が理解しやすいように値の大きい順や時系列順に並べると良いでしょう。Excelでは棒グラフを基に発展したバリエーションも豊富で、積み上げ棒グラフ(スタックバー)や折れ線との組み合わせグラフ(パレート図)などもよく使われます。積み上げ棒グラフは1本の棒に複数の内訳データを積んで全体量と内訳を同時に可視化するのに便利であり、パレート図は棒グラフに累積割合の折れ線を重ねて重要な上位要因を見つけるのに有効です。

注意点

棒グラフ作成時に押さえておきたいポイントをまとめます。

- 棒の太さや色に注意

棒が細すぎたり色が薄すぎたりすると視認性が下がります。逆に派手すぎると強調しすぎてしまうため、適度な太さ・配色で見やすさを優先しましょう。 - 項目数が多い場合の工夫

項目が多く横軸のラベルが読みにくいときは、横棒グラフにして縦方向に並べると見やすくなる場合があります。また、軸ラベルの文字が長くなる場合でもできるだけ斜めにしないよう、適宜省略や略語化を検討すると良いでしょう。

棒グラフは最も基本的で汎用性の高いグラフですが、「誰が見ても比較が直感的にわかるか?」を常に意識してデザインしましょう。適切な軸設定とレイアウトの工夫で、量の比較を正確かつ分かりやすく伝えられます。

折れ線グラフ – データの推移・傾向を示すグラフ

折れ線グラフは、横軸に年月日や時間などの連続した順序のデータ、縦軸に数量を取り、データの点を線で結んで時系列の変化の傾向を示すグラフです。線が右上がりなら増加傾向、右下がりなら減少傾向を意味し、増減の推移を把握するのに適しています。製造業では生産量の月次推移や品質指標の推移、売上のトレンドなど、時間軸に沿った変化を示すのによく使われます。

使いどき

「データが増えているか減っているか」「今後の傾向はどうか」を示したい場合は折れ線グラフが有効です。月次・年間など時系列のデータや連続する工程データの変化を見るのに適しています。例えば「不良率が改善傾向にあるか」「売上が季節でどう変動するか」など、トレンドを一目で示したいときに活躍します。

特徴

折れ線グラフは複数のデータ系列を重ねて表示することもできますが、重ねすぎると読み手が追いづらくなります。線の色やマーカーで系列を区別できますが、後述の注意点にあるようにあまり多くの線を一つのグラフに詰め込まない方が伝えたい傾向が明確になります。また、時系列ではなくカテゴリーが連続性を持たないデータ(例: 教科ごとのテスト点数)には、本来折れ線ではなく棒グラフを使うのが正しい表現方法です。

注意点

折れ線グラフを効果的に使うために、以下の点に注意しましょう。

- 系列が多すぎると見づらい

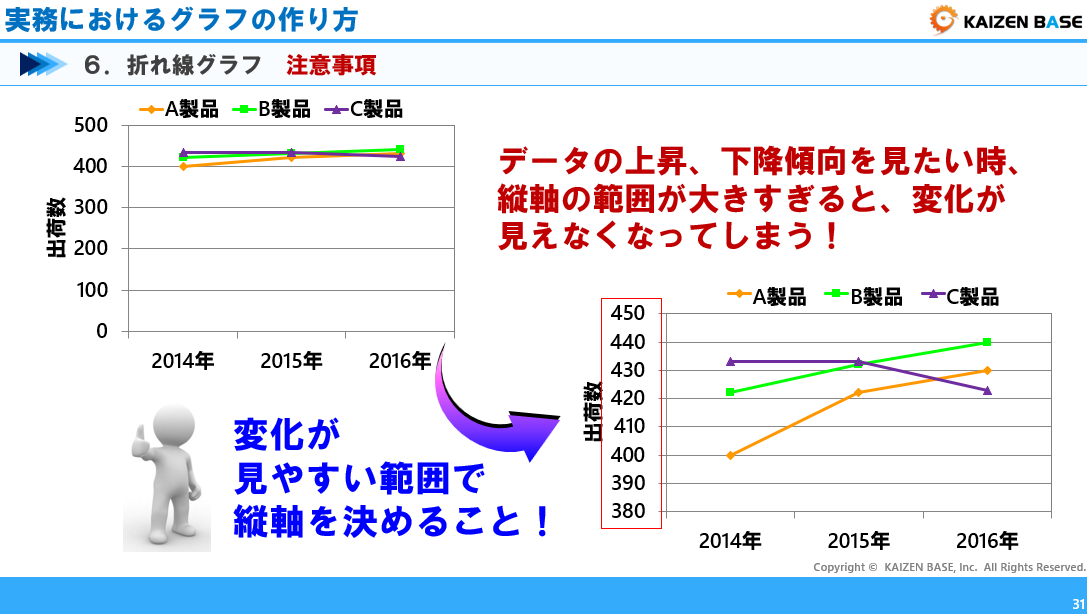

何本も線を重ねすぎるとグラフが線だらけになって非常に見にくくなります。重要な系列が埋もれてしまい、何を伝えたいのか不明瞭になりがちです。折れ線グラフにする系列は伝えたいポイントに絞り、どうしても多い場合はグラフを分割するか、上位の数系列に限定するなど工夫しましょう。 - 縦軸の範囲設定に注意

縦軸(数値軸)の最大値・最小値の取り方によって、線の見え方は大きく変わります。変化を捉えたいときにスケールを広げすぎると、折れ線が平坦になり増減が見えなくなってしまいます。逆にスケールが狭すぎると些細な変動が大げさに見える恐れもあります。適切な範囲設定でトレンドがきちんと視認できるようにしましょう。 - データの桁(スケール)が大きく異なるものを同じ軸で描かない

数値の絶対値に大きな差がある異種のデータを1つの縦軸でプロットすると、小さい方の変化が埋もれてしまいます。例えば「売上金額(億単位)」と「クレーム件数(個)」を同じグラフで左軸にとると、クレーム件数の折れ線はほぼ横ばいに見えてしまいます。この場合は第2軸(右側の軸)を用いてスケールを分けるなどの対応が必要です。 - 連続していないデータは折れ線にしない

折れ線グラフはデータ点が連続する時系列に意味があります。先述のとおり、国語・数学・理科のテスト点のようにカテゴリー同士が連続していない場合は棒グラフで表現すべきです。点を線で結ぶと連続性があると誤解されてしまいます。

折れ線グラフは傾向の把握に不可欠なツールですが、正しく使わないと誤読を招く可能性があります。適切なデータ選択と軸設定、系列数のコントロールによって、狙ったメッセージを効果的に伝えましょう。

散布図 – 2つの変数の関係性を見るグラフ

散布図は、縦軸と横軸それぞれに量的なデータ(数値)をとり、データを対応する位置に点(プロット)で打っていくことで、2つの変数の関係性(相関)を可視化するグラフです。QC七つ道具の一つとしても知られ、製造業の品質管理や工程改善で要因と結果の関係を探る際によく使われます。

使いどき

例えば「温度と不良率の関係」や「作業時間と生産量の関係」など、2つのデータに相関関係があるかを調べたいときに散布図を用います。点の散らばり具合や並び方から、「強い正の相関がある」「ほとんど関係がない」などが直感的に判断できます。また、品質管理では回帰直線を引いて関係性を数値化(相関係数算出)することもあります。

特徴

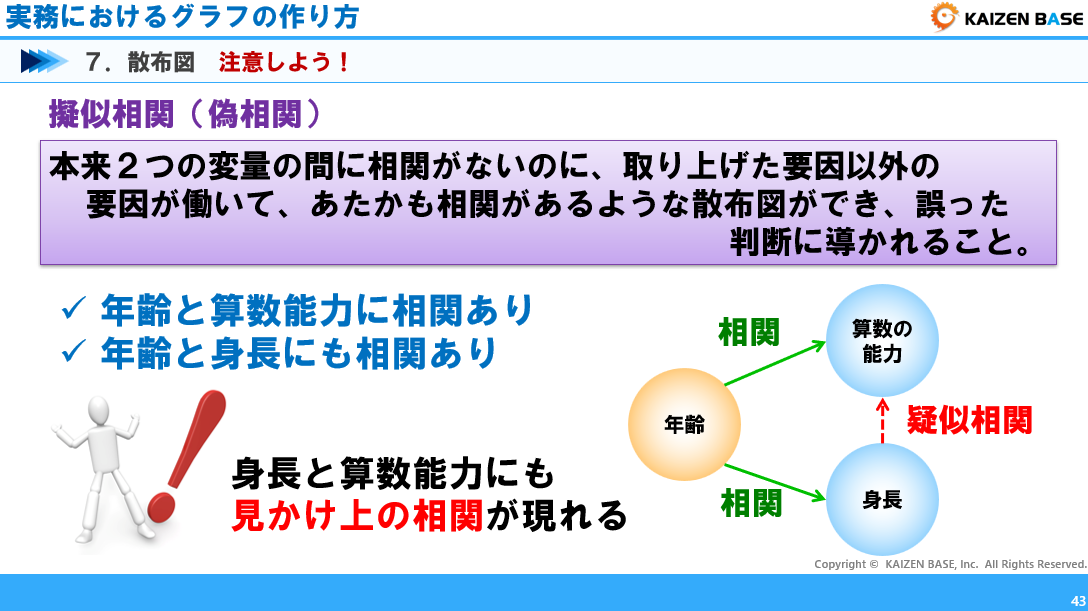

散布図では点のパターンに注目します。右上がりの帯状に点が分布していれば「片方が増えるともう片方も増える(正の相関)」、右下がりなら「一方が増えると他方は減る(負の相関)」、点がバラバラなら「相関なし」と読み取れます。製造現場では工程条件の最適化や不良発生要因の分析などに役立ちます。ただし相関が見られても因果関係とは限らない点に注意が必要です。

注意点

散布図を使う際の留意事項を挙げます。

- 相関=因果ではない

散布図はあくまで2つの量に相関関係があるかを見る手法であり、そこに因果関係(片方が原因でもう片方が結果)は示されていません。第三の要因によりたまたま相関があるように見えるケース(疑似相関)もあるので、見た目だけで早合点しないことが肝心です。例えば、アイスクリームの売上と日射量に相関があっても、両者の因果は「暑いとアイスが売れる」という背景要因(温度)にある、という具合です。 - データ範囲外の推測(外挿)は危険

散布図で得られた関係性をデータの範囲外に安易に適用しないよう注意します。例えば身長と体重の相関を小学生で調べて「高身長ほど体重も重い」とわかっても、それを大人にも当てはめるのは適切ではありません。得られた相関関係は基本的に観測範囲内でのみ有効であり、外挿による予測には慎重さが求められます。 - 層別して見る

散布図上で点の分布にばらつきが大きい場合、一律に相関なしと判断せず、データを層別(グループ分け)して色やマークを変えてプロットすると、新たな関係が見えることがあります。例えば作業班ごとに色分けすると、班内では相関があるが全体では見えなかった、といった発見につながることもあります。

散布図はデータの奥に潜む関係性を探る有力な手段です。ただし思い込みで因果関係を決めつけないこと、得られた示唆は他の要因も踏まえて検討することが重要です。適切に活用すれば、問題解決や品質改善に大いに役立つでしょう。

ヒストグラム – データのばらつきを見るグラフ

ヒストグラムは、測定データの分布を分析するために使うグラフです。データの値の範囲をいくつかの区間(ビン)に分け、各区間に属するデータの個数を縦棒の高さで示します。これにより、データがどのあたりに集中しているか、ばらつき(散らばり)がどの程度かを視覚的に把握できます。品質管理や工程管理で工程の安定性を見る際によく使われます。

使いどき

大量の計測データや試行結果の分布を理解したいときにヒストグラムを使用します。例えば製品の寸法測定値が公差内に収まっているか、工程のばらつきが小さいか大きいか、といったデータのばらつき具合をチェックする場面です。製造業ではQC工程表や品質レポートにおいて、不良品発生のバラつきや機械の加工精度の安定性確認などで活躍します。

特徴

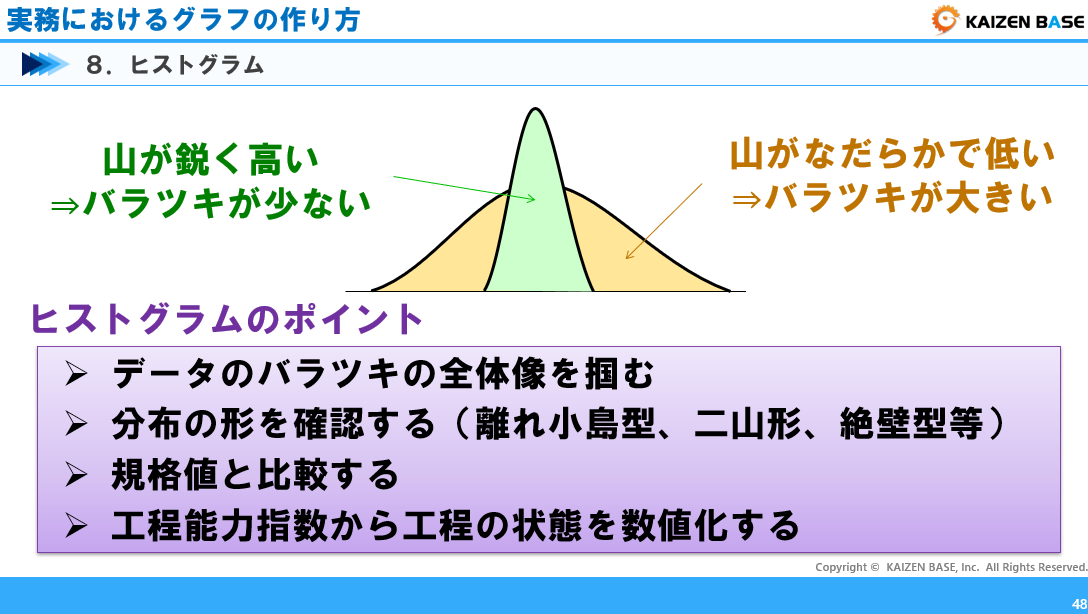

ヒストグラムでは山の形に注目します。データの分布が正規分布に近ければ中央に滑らかな単峰の山が現れ、ばらつきが大きいと山が低く広がり、小さいと山が鋭く高くなります。例えば身長165~175cmに人が集中していればその区間の棒が高くなり、一方で幅広い区間にまばらに分散していれば各棒は低めになります。山が鋭く高い場合はデータのばらつきが小さい(みな近い値をとっている)、逆になだらかで低い場合はばらつきが大きいことを意味します。分布の形状から偏り(歪度)や複数山の有無などもわかるため、問題の原因調査に役立ちます。

注意点

ヒストグラムを扱う際のポイントです。

- 区間幅の設定

区間(ビン)の幅や数え方によってグラフの形は変わります。区間幅を広くしすぎると特徴が見えなくなり、狭すぎるとデータが細切れになってかえって読みにくくなります。データ数にもよりますが、適切な区間数(おおむね5~20区間程度)の中で本質が見えるように調整しましょう。 - 外れ値の扱い

極端に離れた値(外れ値)があると、一つだけ遠くに小さな棒が立ち全体の山が見づらくなることがあります。外れ値が測定ミスでないか確認した上で、必要なら別途注記するか区間設定を工夫するなど配慮しましょう。 - 規格値との比較

製造業では製品の規格(上限・下限)が設定されている場合があります。ヒストグラム上にその規格値を示す線を引けば、データが規格内に収まっている割合や外れているデータの有無が一目瞭然です。合否判定や工程能力評価にも有用です。

ヒストグラムはデータの全体像を掴み、問題の兆候を発見するのに有効です。山の形状や広がりを読み解くことで、工程が安定しているか、異常なばらつきがないかを判断できます。適切なビン設定と合わせて活用しましょう。

帯グラフ – 複数時点の構成比推移を比較するグラフ

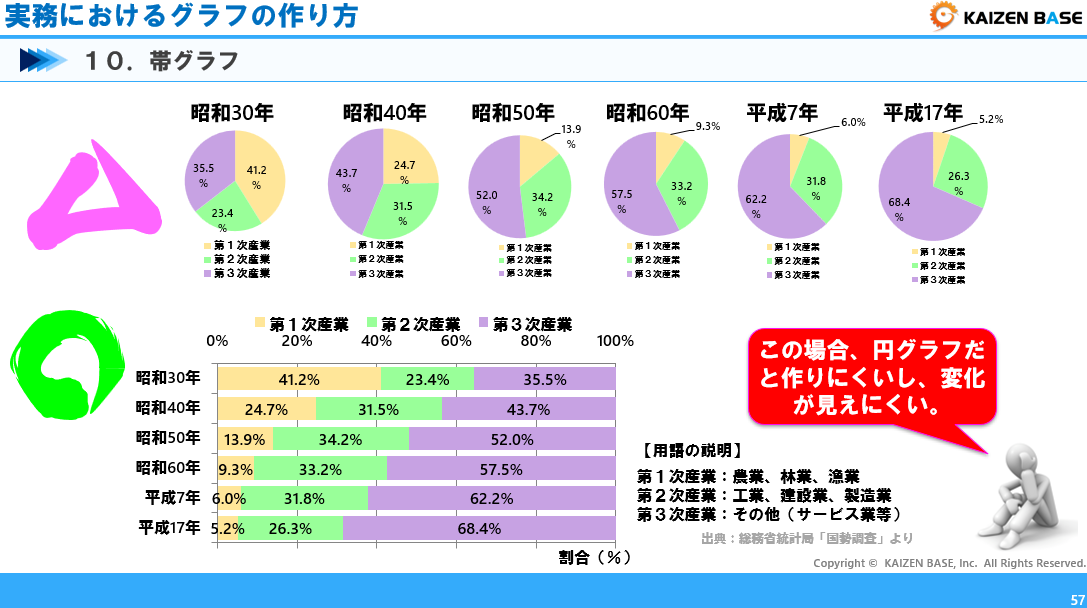

帯グラフ(帯状グラフ)は、長さを揃えた棒を横に並べ、各棒の中を区分けして構成比を表すグラフです。見た目は棒グラフの集合に似ていますが、各棒が同じ長さ(全て100%)で割合構成の推移を示す点が特徴です。複数のデータ系列における内訳の変化を見るのに効果的で、時系列で構成比がどう変わったかを可視化できます。

使いどき

「時系列での割合の推移」を比較したい場合に帯グラフが威力を発揮します。例えば「売上構成比の年度推移」や「市場シェアの年次推移」「製品ポートフォリオの構成変化」など、各時点の内訳とその変化を同時に伝えたいときに有効です。円グラフも構成比を示せますが複数の円グラフを並べると比較しづらいため、帯グラフで統一スケール(100%)にして横に並べる方が変化を明確に読み取れます。

特徴

帯グラフでは、各帯(棒)が同じ長さ=100%を示し、その中が色分けされたセグメントで構成項目の割合を表します。円グラフと目的が似ていますが、帯グラフは時間の推移を表現できる点で優れています。例えば以下の図のように、昭和30年から平成17年までの産業別就業者比率の推移を帯グラフで示すと、第1次産業の割合が減少し第3次産業が拡大してきた様子が一目でわかります。

注意点

帯グラフの注意点・活用ポイントは次の通りです。

- 項目数を揃える

比較する帯同士で構成項目の種類や順序を揃えましょう。途中で項目が増減すると対応関係が崩れて読みにくくなります。項目の色分けも一貫性を保つことが大切です。 - 増減の強調

各項目の割合推移を強調したい場合、増えている部分に▲マーク、減っている部分に▼マークを付けたり、増減率を横に記載する工夫も有効です。ただし情報過多になると逆効果なのでシンプルさとのバランスに注意します。 - 用途の割り切り

帯グラフは複数時点の内訳比較には優れていますが、絶対値の推移(例えば総数自体の増減)を見るには向きません。必要に応じて帯グラフと折れ線グラフを組み合わせ、帯で構成比・折れ線で総数推移を重ねて表示する手法もあります。

帯グラフは円グラフの応用ともいえるグラフで、「構成比の比較+推移」を一つの図で表現できる便利な手段です。複数の円グラフでは読み取りにくい変化も、帯グラフなら容易に追えるでしょう。構成要素の推移を示したい場面で活用してください。

レーダーチャート – 複数指標のバランスを見える化するグラフ

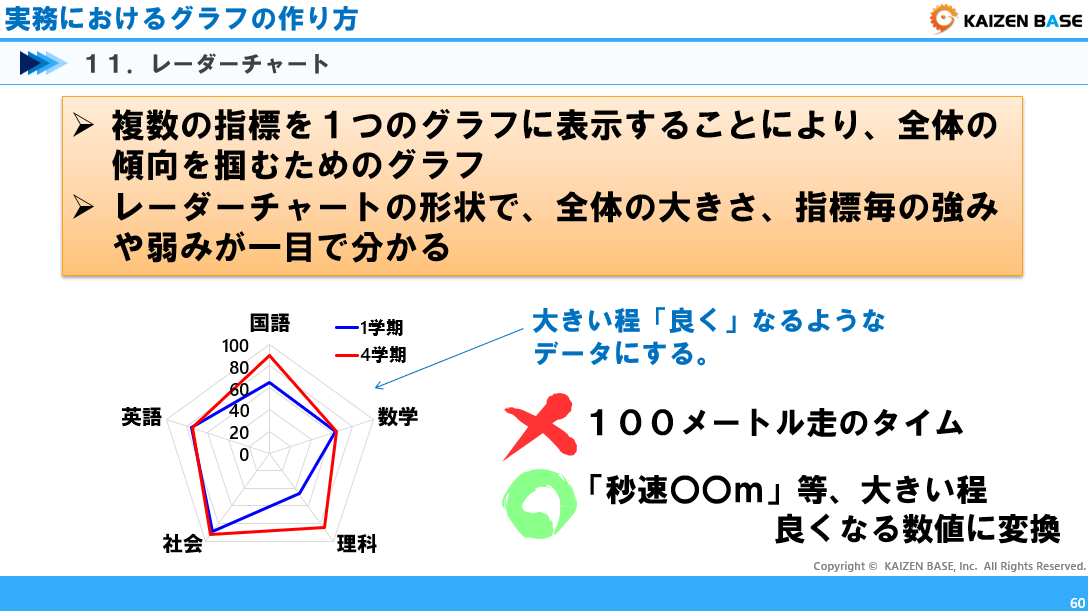

レーダーチャート(蜘蛛の巣グラフ)は、複数の評価項目(指標)についての値を放射状の軸上にプロットし、それらを結んで多角形で表現するグラフです。各軸は指標を表し、中心からの距離がその値の大きさを示します。全体形状を見ることで複数指標のバランスや強み・弱みが一目でわかるのが特徴です。

使いどき

「いろいろな評価項目をまとめて俯瞰したい」ときにレーダーチャートが適しています。例えば製品の品質を性能・コスト・耐久性・使いやすさ等の観点で評価した結果や、従業員スキルを複数の能力指標で可視化したチャート、5S活動の自己診断結果などです。一つの図で複数の要素を比較できるため、総合力の評価やプロファイルの提示によく利用されます。

特徴

レーダーチャートは放射状の軸を持ち、中心を0として外側に向かうほど値が大きくなります。各指標の値をプロットして結ぶことで多角形が描かれ、その形からどの指標が高く、どれが低いかが視覚的に把握できます。全体が大きく外側に張り出していれば総合的に優秀、小さければ弱いことが示唆されます。また多角形が歪んでいれば強弱の偏りがあることがわかります。製造業の現場では5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の自己評価を定期的に行い、レーダーチャートでチームの現状を把握→重点施策決定→再評価…というサイクルで改善に活用するケースもあります。

注意点

レーダーチャートを正しく使うためのポイントです。

- 「大きい方が良い」指標に統一する

レーダーチャートでは数値が大きいほど良い方向でないと形の解釈を誤ります。例えば評価項目に「タイム(時間)」がある場合、そのままだと短い(小さい)方が良い値です。このままでは値が小さいほど外側に伸びてしまい、良いのか悪いのか直感に反します。そこで「タイムをスコア化して速いほど高得点にする」や「1秒あたり何m進めるか(大きい方が良い)」など、全ての指標が数値大=良好となるよう変換してから描く必要があります。 - 項目選定と軸の順序

評価指標の選び方や並べ方にも注意しましょう。あまり関連性のない指標を無理にまとめると何を評価したいのか分かりにくくなります。また隣り合う軸が極端にアンバランスだと多角形がギザギザしすぎて全体傾向が掴みにくくなります。関連する項目は近くに配置し、全体が滑らかな形になるよう並びを工夫することも一案です。 - 比較は同心円上で

複数の対象(例: 複数製品や複数チーム)のレーダーチャートを重ねて比較する場合、同心円上の位置を比較します。例えばある項目で一つのチームだけ突出して外側なら、そこが強みと言えます。ただし重ねすぎると判読困難になるため、2~3つ程度にとどめましょう。

レーダーチャートは多面的評価を一つの図にまとめられる優れたツールです。形の違いで強み・弱みが直感的に理解でき、バランスの良し悪しを議論するのに役立ちます。適切な指標設定とスケール変換を行い、有効に活用しましょう。

まとめ:グラフを使い分けて「伝わる」データ表現を

最後に、本記事で解説した代表的なグラフの使い分けポイントを簡単に振り返ります。

- 円グラフ:全体に対する各要素の割合を見る。資料の一場面で構成比を示すのに便利。ただし合計100%必須、比較用途や要素過多には不向き。3D表示は避ける。

- 棒グラフ:カテゴリー間の数値比較に最適。一目で大小関係を示せる基本グラフ。原点を0にする、項目を論理的順序で配置するなど基本を守る。

- 折れ線グラフ:時系列の推移や傾向を見る。増減・トレンドを直感的に示せる。連続データ専用であり、不連続なカテゴリは折れ線にしない。系列過多や軸範囲に注意し、変化がきちんと見えるよう工夫する。

- 散布図:2変数の相関を見る。点の分布から関係性を探る分析向きグラフ。相関があっても因果とは限らない点に注意し、外挿による早計な判断は避ける。

- ヒストグラム:データのばらつき具合を見る。山の形でばらつきの大小や分布の偏りを把握。区間設定しだいで見え方が変わるため、最適なビン幅を検討する。

- 帯グラフ:複数時点の構成比を比較。各時点の内訳とその変化を100%帯で示す。時系列での割合推移を見る際に円グラフより有効。

- レーダーチャート:複数指標のバランスを評価。全体像や強み弱みを形で表現。ただし指標のスケール調整(大きい方が良い値への変換)を忘れずに。

グラフにはそれぞれ得意分野があり、適材適所で使い分けることで伝達力が格段に向上します。身近なExcelグラフの作り方一つ取っても、安易にテンプレートに頼らず「このデータは何を示したいのか?」「見る相手に何を伝えたいのか?」を考えてグラフ種類を選定することが大切です。Excelがあれば簡単にそれっぽいグラフは作れてしまいますが、グラフ化する前にほんの1分、最適な種類を選ぶことを意識してみましょう。

グラフの作り方・使い方について学ぶ!学習コースのご紹介

カイゼンベースの学習コースでは、グラフの作り方・使い方に関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。

学習コースの概要「bs-07:アニメで学ぶ実務におけるグラフの作り方」

実務において、グラフを作る機会は沢山あると思いますが、グラフは正しい見せ方をしなければ、意図が正しく伝わらないばかりか、重要な問題を見落とすことがあります。

本講座では、どのようなグラフの種類・特徴があり、どんな時にどのグラフを活用すればよいのかを学習していきます。

学習コースの詳細

Lesson1:データを最大限活かすために(11分)

Lesson2:円グラフ・棒グラフ(11分)

Lesson3:折れ線グラフ・帯グラフ(9分)

Lesson4:散布図・ヒストグラム・レーダーチャート(12分)

Lesson5:グラフ特訓道場(13分)

「Lesson1:データを最大限活かすために」、「Lesson5:グラフ特訓道場」の動画はどなたでもご視聴頂けます。

「Lesson2:円グラフ・棒グラフ」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)