人事が悩む教育体系の作り方|最初に決めるべき3つの軸と研修設計の落とし穴

.png)

「研修メニューはあるのに、教育が“点”で終わってしまうのはなぜ?」、「スキルマップはあるけれど、社員教育に上手く落とし込めていない…」

社員教育はいきなり研修メニューを作るのではなく、教育体系を整えたうえで、計画に基づいて行うべきです。本記事では、教育体系を作るために重要な3つの軸を中心に解説します。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

教育体系が必要とされる背景

社員教育は、教育体系を作ったうえで、計画に基づいて教育をすることが重要です。

最初に決めるべき3つの軸

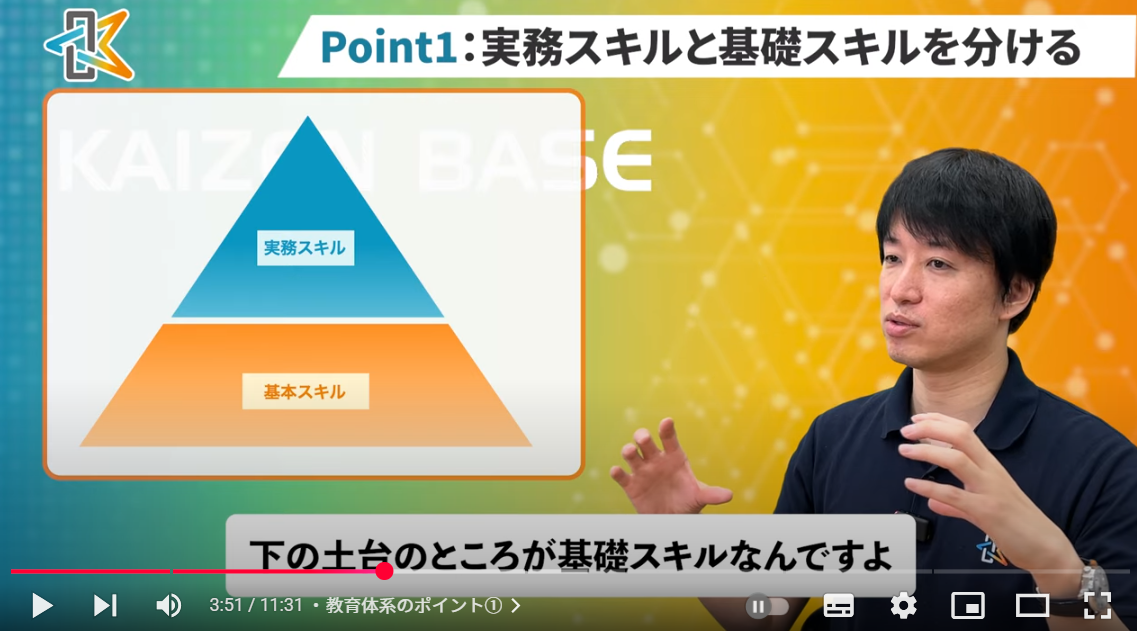

軸① 実務スキルと基礎スキルを切り分ける

実務スキルとは、現場なら溶接・加工、経理なら仕訳など、実務を行うためのスキルです。基礎スキルとは、論理思考力やコミュニケーション力など、基礎となるスキルのことです。基礎スキルは、実務を行うための土台になるスキルといえます。

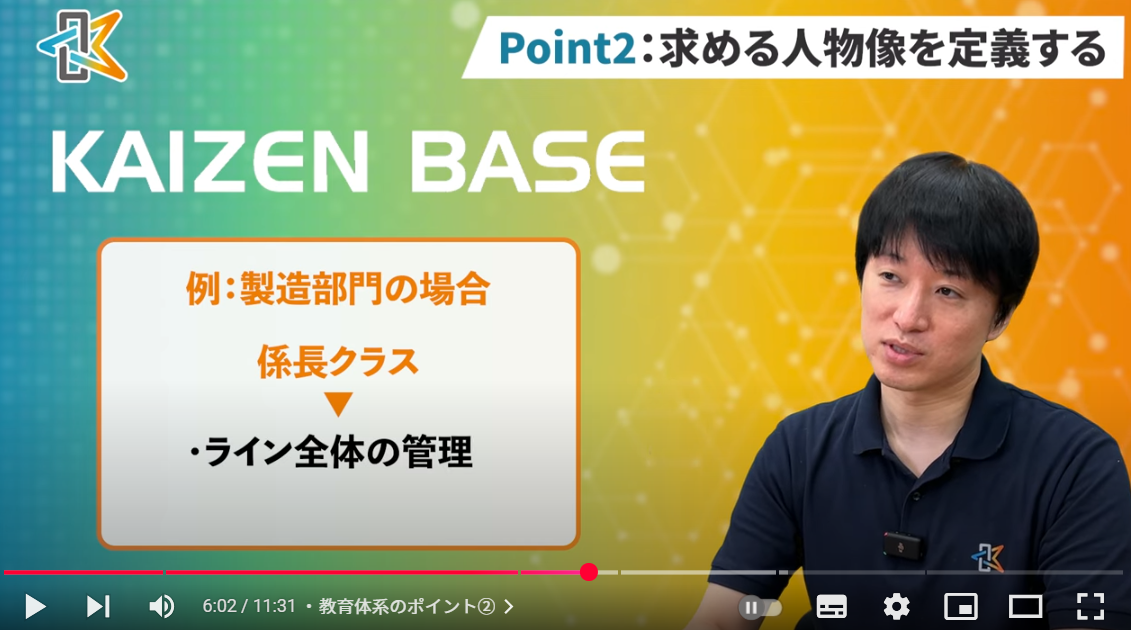

軸② 求める人物像を部門ごとに定義する

等級基準は全社共通の基準であるため、営業部門も製造部門も同じような表現になっているなど、どうしても抽象的になります。そのため、部門ごとに求める人物像をしっかり定義することが重要です。

軸③ 会社として研修を設定する

「求める人物像は設定してあるから、スキルは自分で身に付けて」だと、対応できない人の方が多くなるのは当然です。必要なスキルに紐づいた研修を用意しましょう。

5つのポイント

1. スキルは三角形で考える

上の実務スキルは、仕事を進めていく上で必ず必要です。下の基礎スキルだけでは仕事は進みません。一方で基礎スキルは三角形の土台です。土台が大きくならないと、上に乗る実務スキルや三角形全体は広がらないということを認識することが大切です。

2. 実務スキルは精度を高める

多くの会社で存在しますが、中身の精度を高めていくことが重要です。誰がどこまで作業できるかを一覧にし、チェックと更新を繰り返す。個人の熟練度を見える化し、業務範囲を広げていく流れが定まれば、人材配置もスムーズです。

3. 基礎スキルはキャリアラダーで管理する

基礎スキルはキャリアラダーで管理するのが有効です。キャリアラダーは、等級や役職などの階層に応じて「この段階では何を教育するか」を段階的に設計します。昇格要件や人事評価とつなぐと、“できるようになったら次へ”という明確な道筋ができます。基礎を骨太にしておくと、体系全体がぐっと回りやすくなります。

4. 求める人物像を部門ごとに具体化する

たとえば製造部門なら「係長クラスはライン全体の管理ができる」、「部下をマネジメントできる」など。部門のリアルに即した人物像にすることで、研修テーマが自然に浮かび上がります。

5. 求める人物像をしっかりと作りこむ

求める人物像がしっかり描けていれば、どのような教育が必要かということは、自然と出てきます。あとは社内研修をするのか、外部の研修に派遣するのかなど、適した手法を選ぶだけとなります。

まとめ

教育体系は①実務スキルと基礎スキルを分ける、②求める人物像を部門別に定義する、③会社として教育の場を設定する——この3つの軸で設計します。そのうえで、原因と対処法を踏まえて落とし穴を避ければ、教育は“点”から“線と面”へ広がります。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)