eラーニングは意味がない?失敗企業に共通する3つの落とし穴とは

.png)

「eラーニングって、結局意味あるの?」、「受けたけど、なんか成果に結びついてない気がする…」

企業の研修担当者や現場から、そんな声がよく聞こえてきます。本記事では、カイゼンベース代表の藤澤が、「eラーニングの本質」と「効果が出ない理由」をズバッと解説。失敗する企業に共通する3つの落とし穴を明らかにします。

フルバージョンはYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください!

eラーニングって、本当に意味あるの?

またコロナ禍では、「人が集まれない」という理由で一気に導入が進みました。もともと存在していた手段ですが、代替手段として一気に広まった背景があります。

「効果がない」と言われる理由とは?

これに対して集合教育は、時間と場所を指定して、全員が同じ場で学ぶ形式です。講師の目もあるし、まわりの受講者の存在もある。ある種の“緊張感”や“強制力”が働くということです。だから、「集合教育の方がしっかり学んでいる気がする」と感じてしまうのは自然なことだと思います。

ただし、実際には「集合教育=深い学びがある」、「eラーニング=浅い学び」というわけではありません。それは設計次第です。たとえばですが、eラーニングの中には「理解度テスト」が用意されていたり、動画を見た後にミニクイズや確認問題が入っているものもあります。こうした仕組みは、「ちゃんと見たかどうか」を測る目的だけでなく、理解度を高める効果もあります。また集合教育の場合も、その場にいるだけで受講生が集中していないということもあり得ます。eラーニングでサボる人が、集合教育では真剣に受講するというのは考えにくいことです。

eラーニングで成果を出すための“深さ”の設計とは?

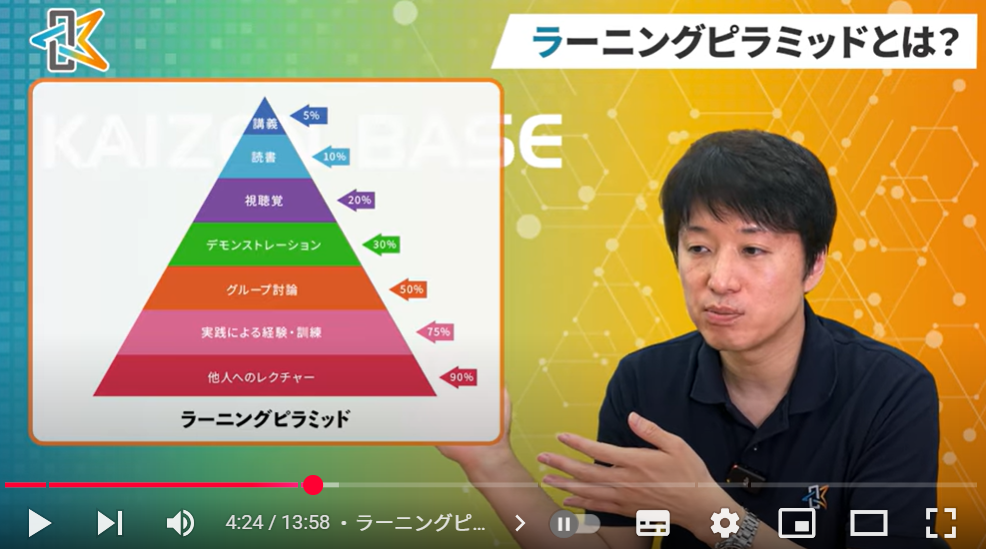

たとえば、「講義を聞く」、「本を読む」といった受動的(インプット中心)の学習は、定着率がとても低い。一方で、実践したり、人に教えたり、議論したりする能動的(アウトプット型)の学習は、定着率が高い。実際に手を動かしたり、誰かと対話する中で学んだ内容が深く刻まれていきます。ですからeラーニングも「ただ見るだけ」では不十分で、「視聴したあとにどんなアウトプットを得させたいか?」をしっかりと設計することが、教育効果を左右します。

まとめ

その“ゴール”を明確にしてから、eラーニングの内容や構成を逆算して設計することが大切です。

YouTubeではおまけトークも公開されています。ぜひご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします!

資料請求はこちらから

サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。

.png)